Близорукость является одной из наиболее распространенных глазных аномалий во всем мире. Согласно исследованию Baltimore Eye Survey и Beaver Dam Study, распространенность миопии у взрослых составляет 22,7 и 26,2% соответственно [1]. В России насчитывается около 15 млн человек с близорукостью, значимость данной проблемы в медико-социальном аспекте увеличивается в связи с тем, что в 70% случаев миопия встречается у лиц молодого работоспособного возраста, из которых 30% впоследствии становятся слабовидящими [2, 3]. Было подсчитано, что в Азербайджане 18,6% взрослого населения являются близорукими, при этом за последние 10 лет отмечается резкий рост заболеваемости, примерно на 13%, и как показала статистика, преобладают (43,26%) лица молодого трудоспособного возраста [4-7].

Как известно, близорукость является фактором риска развития глаукомы и нередко изменения глазного дна при миопии могут осложнить своевременную диагностику глаукомы [8-11]. Также бытуют противоречивые данные о влиянии миопии на толщину слоя нервных волокон сетчатки (СНВС). Некоторые авторы указывают на отсутствие связи между ними, в то время как иные в своих исследованиях обнаружили значимые корреляции [9, 12, 13].

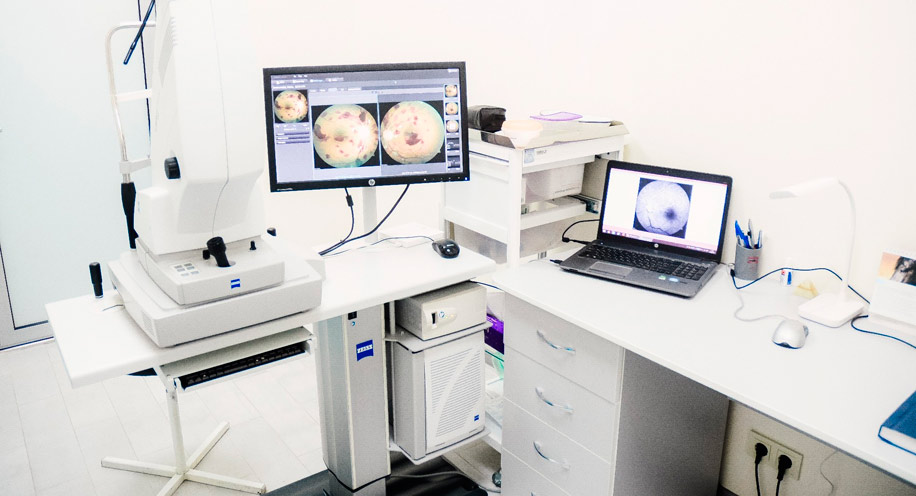

С учетом вышеизложенного целью данного исследования является оценка и сравнение толщины СНВС перипапиллярной зоны у пациентов с миопией разной степени посредством оптической когерентной томографии — ОКТ (Stratus OCT 3000).

В исследование были включены 42 здоровых пациента (69 глаз) одной национальности (азербайджанцы) и расы (white), относящихся к Caucasian, с миопией разной степени, из них женщин было 24, мужчин — 18, средний возраст пациентов составлял 35±6,1 года. Обследуемые были разделены на 3 группы: с начальной степенью миопии (от 0,25 до 3,0 дптр) — 25 глаз, со средней степенью миопии (от 3,25 до 6,0 дптр) — 24 глаза и высокой (выше 6 дптр) — 20 глаз. Все исследования проводились на базе Национального центра офтальмологии им. акад. З. Алиевой с 2012 по 2013 г. Критериями отбора являлись: наличие миопии со сферическим компонентом от -0,25 до -14,0 дптр и цилиндрическим ±3,0 дптр; отсутствие существенно выраженных изменений диска зрительного нерва (ДЗН) с соотношением Э/Д ≤0,6, внутриглазным давлением ≤21 мм рт.ст. Все пациенты прошли полное офтальмологическое обследование, включающее как стандартные, так и дополнительные методы обследования: визометрию, рефрактометрию, биомикроскопию, биомикроофтальмоскопию (Ocular HighMag 78 D), тонометрию (по Маклакову), измерение центральной толщины роговицы (ЦТР) с помощью ультразвукового портативного пахиметра фирмы «TOMAY», определение длины переднезадней оси — ПЗО глаза (Carl Zeiss IOLMASTER). Также было осуществлено исследование толщины СНВС перипапиллярной зоны с использованием ОКТ (Stratus OCT 3000 software v.4.0.2; Carl Zeiss Meditec, Inc., Dublin, CA) по программе «RNFL Thickness Average Analysis Report, 3.4 mm scan protocol», все исследования проводились одним обученным оператором. При статистической обработке результатов наблюдений использовались следующие критерии: для предварительной оценки разницы между вариационными рядами использовался параметрический t-критерий Стьюдента (и оценка разности между долями), а для проверки и уточнения полученных результатов использован непараметрический критерий U Вилкоксона.

Все участники исследования были разделены на 3 группы: 1-ю составили пациенты со слабой степенью миопии (0,25-3,0 дптр), средней длиной ПЗО глаза 23,5±0,5 мм; 2-ю группу — со средней степенью миопии (3,25-6,0 дптр) и ПЗО 24,7±0,5 мм; 3-ю группу — с высокой степенью миопии (выше 6 дптр) и ПЗО 29,3±0,7 мм. Средний возраст обследуемых составил: в 1-й группе 31±4,8 года; во 2-й — 38±6,8 года; в 3-й — 26±5,0 года.

Как следует из табл. 1

, по мере нарастания степени миопии отмечалось увеличение длины ПЗО глаза, причем в 3-й группе процент роста ПЗО относительно 1-й составил 24,7%, относительно 2-й — соответственно 18,6% (p1<0,001, p2<0,001). Среди пациентов 3-й группы также отмечалось достаточно резкое колебание ПЗО внутри ряда — от 23,8 до 34,05 мм. Анализ показателей ЦТР по группам выявил незначительное утолщение ЦТР на 6,4% при сравнении 3-й группы с 1-й и на 0,6% соответственно 3-й группы со 2-й, но статистически различие было недостоверным, хотя имело место колебание ЦТР внутри каждого ряда.

Оценка и сравнение толщины СНВС в перипапиллярной зоне производилась в четырех квадрантах.

Как следует из табл. 2

, у пациентов с высокой степенью миопии отмечалось достоверное снижение толщины СНВС в нижнем (I) и верхнем (S) квадрантах: в сравнении с группой пациентов со средней степенью миопии разница составляла 19,4 (p2<0,01) и 29,1% (p2<0,001), а со слабой степенью — соответственно 29,8 (p1<0,001) и 35,5% (p1<0,001).

Примечательным явилось то, что при сравнении толщины СНВС у пациентов со средней степенью близорукости относительно слабой степени было выявлено статически значимое снижение в нижнем (I) и носовом (N) квадрантах соответственно на 12,9 (p1<0,01) и 16,3% (p1<0,05). По мере нарастания степени миопии также отмечалось статистически достоверное уменьшение показателей усредненной толщины СНВС (RNFL aver.) во 2-й и 3-й группах относительно 1-й соответственно на 9,0 (p1<0,05) и 24,8 (p1<0,001) и на 17,4% (p2<0,01) в 3-й группе относительно 2-й.

Также имело место снижение максимальных значений количества СНВС в нижнем (I max) и верхнем (S max) квадрантах (p1<0,001; p2<0,01), что нашло отражение при более глубоком анализе СНВС в каждом из 12 (часов) секторов в табл. 3

. Оценка полученных максимальных значений толщины СНВС в верхнем и нижнем квадрантах, а также усредненного значения толщины СНВС (RNFL aver.) с показателями нормативной базы аппарата показала небольшую разницу лишь в 3-й группе, но она была статистически недостоверной.

Данное исследование показало достоверное снижение толщины СНВС в нижнем (I) и верхнем (S) квадрантах, что нашло свое отражение в литературе [9, 15, 16]. Интересным является то, что ретроспективный анализ исследований последних лет толщины СНВС у пациентов с близорукостью показал разнородность заключений по этому вопросу. Так, ряд авторов указывают на то, что при высокой степени миопии относительно слабой степени толщина СНВС существенно снижена в назальном секторе, а при средней степени миопии имеет место снижение СНВС как в верхнем, так и в нижнем секторах [10, 12, 13, 17]. Согласно иным источникам, при слабой и средней степени миопии имеется уменьшение толщины в нижнем и назальном секторах или же только в височном секторе при слабой степени близорукости в отличие от средней и высокой степени [17, 18]. Тем не менее следует учитывать, что на толщину СНВС также влияют возраст, ПЗО, размеры ДЗН и расовая принадлежность [10, 17, 19].

Как следует из табл. 3, при сравнении группы пациентов с высокой степенью миопии относительно слабой отмечалось наибольшее достоверное снижение толщины СНВС в следующих секторах: на 1, 6, 7, 11, 12 часах (p1<0,001); на 5 часах с достоверностью (p1<0,01) и на 8 и 10 часах (p1<0,05). В группе пациентов со средней степенью миопии при сравнении со слабой степенью имелось достоверное снижение (p1<0,05) на 1, 4 и 6 часах.

Интересным является тот факт, что в литературе имеются данные о достоверном снижении толщины СНВС на 12, 1 и 7 часах при сравнении данных пациентов с высокой и со слабой степенью миопии [9, 14, 18]. В ходе данного исследования было выявлено также снижение на 6 и 11 часах.

1. Измерения толщины СНВС варьируют в зависимости от осевой длины и рефракции глаза, чем выше рефракция и длина ПЗО, тем заметнее сокращение толщины СНВС.

2. Хотя нормативная база данных, заложенная в самом аппарате (ОСТ), может быть полезна для идентификации глазных заболеваний, сопровождающихся снижением толщины СНВС, следует быть очень осторожным при анализе миопии.

3. В ходе исследования было выявлено достоверное снижение толщины СНВС в нижнем и верхнем квадрантах у пациентов с высокой степенью миопии на 1, 6, 7, 11, 12 часах и в нижнем и назальном у пациентов со средней степенью миопии на 1, 4 и 6 часах, что несколько отличается от приводимых в литературе данных. Полученные результаты можно объяснить тем, что в исследование были включены лица лишь одной национальности (азербайджанцы) и расы (white), относящиеся к Caucasian, в то время как в нормативной базе самого аппарата и многочисленных исследованиях приводятся данные, касающиеся лиц смешанных рас и наций.

Конфликт интересов: отсутствует.

|$Ð Î aˆð¼p`LàݘZç‰Îóœ÷»øº»»lq©wyå:Ö5Áu»ëC7…[¬Ûn·>ÑTQŒ([ôÖ=ÉÝê~Ö½ÝýÍX86ÓÃË£Àã…ë¹ÌóŒ§cœvœm—§W¬W©×¯JB©¿PbgñQñ#oèòNô.÷~â3Ág•ÏMßñè’È-rPÿì%PëNYnk’ØroW›ï.å×ÕJZ6WuË*Ÿ»ÕéF’ÉV½9T˜>Óº(R²àhðʼn²ÊUG6Õú 9šßK´çQ•Ÿ×³âŠÅe¡¾û5¥Ú$ITntfÌ2-6u†°•¼øòð…ê6aMßá÷$íÙÏuC²¬¿ZÏ$½æѬ’*»ˆ©¥l!ÿGñP!»Ñh@²µ³6’K.B®ÐŽÂ.Fre‰ÑXvÜMµ’hûp )*ªÊ»èd?NŠû‡#Èô-)™)[ k^Ê6áTAMù¡}ßTž=þ͉šj¡¨è)Ó`‡ÍCȉÜàâùÚú³µ¾×n6Þ²KǼǬoÀBmTŠ,;uoVA¼pˆ|TröÛ§Òû êˆM» f·2aíº6Š]ä#ÚÖlÏå¬{7kuhUœ`³»»!õ¯6Û¥Ü.’Oÿò怯äí‡ïÜí- bN;ë;}þÆÈM²[òs …ƒäƒõ?JŸÑ,Y±~òî=EÅ;åóe‡ŠË¤ÏŸ¥M]§šù¾¼TÀMŽÄv&…¾ÿ5^‹ûÑŒAû&…$Ûäˆà³.¨EPj§Øå2/Êî@·£ ;léE_½!n %Åûž.B»)š2ø}»Æ+_±îË×g%¬-Af>ºawø’Ç~/y»âê¹f©ýZÌœék-¯Ûxâ¼Ež[^pð»D»ÓŽî>FKÁÆ!TÕO0˜STaÃÞŠí§…-ºO¿^(e•sXš-e?¹Ä† ÕHÖ?€&!‰²‡õ›¸Ã»&·ääåf»hEÙUû¿¤-õš¥ÅrÖÙ’L…ĶþôêFsGÇw13f¯ŠþœšyÑ /3ëˆËÌ; 1${ÜñŽø$:Àñ»ë¿úÆDΰ»óN’ãKqîqæÜã°ñ>¨FDUœÁúèc¼)$ä,&$+ÞÿgÍ/Jž¢ÒÈÔûÞ Ö}btš|Öt°©I^[[qõºd`Y³²RÖVý}S·¤3þ^Ø ÙÁ´ôÒÕRöù†½I!úXðý±’ÜjùåœJµZ²Æ ‰Ï’å™…)÷+/)TŠÂ]×ã,X$ÙŠ:˜ë°ç-ãùÑ#FçÈÆoËŽÕÉ’ÇõÐä)AÁáHÂ:ýYV±!®l»=F¾}ïE1×’« åJnÎùcÍÕ™,%™ªcÇLJ-Yuš=R]ÔƒòºPÆsØû-è3êö=ÊC/»Ø-(½{îø’Û¥žaQ&|=@¼3‹{Ø-âi¤h[ZÑ’&Þ…M}ÈÚC0¦BjOÃÞ†âÊó©)øcÎiÙßôŠŠeÒÀ%é_åVs¾5_’ü™¼c««þ»´îÂŽÌry¹ÅfY-Éäómé;2¥Ó-Z4ëåÉ›²6ÄK,÷ðZÍó2«ÀRb8°M¶åS…[ Ô…™»Í¾q-¸-_H?SŸoºvébk™ÜvªºäOÒcåEr›¾ãŒÏ}X?€vôL»ú™BdnÈ—FÆšÖªåâ3-IX¥Ý}ŒØ/›EF¨ÕK¤Juòé®þÏ/N%|¾O.¢·ÿ-×jñŠâ¾ÂY73³¶J±0Tw31Q¢RÁ¢(XŒ5Jä!¢ˆ®ä¥Ñ¢€Àò0ÂFD¢’ (µ’ F MÄ ¨°.ÑeyºÕwÖ»´ù-†þ =gÏù³ó›;÷»÷û¾{ïŠÖ-¢»ÔëáBTü«¸Œmó+]Æ!ï`ƒó欺´AØt±^ù×r¿üf©¾»ê¡SJRJÎÈ VöL†1″E+ßå3fm¸`õÝý@Ÿño¶· >¹ÓïI®uC~¿TTAK: œÝPŠsе}ØëTÝ®àÕ’3s3ÏËìé’+8ïÆWBùwYÌ¥»Ò¿oxʵÕøýY îIT1»f¶K€!V 3″±Y eº’óܳm-í!÷š¾ü¥Ñ½[t‡ñ-8¾9•ZTtœÏÉÍË(ár¥¥»8óÀ6¥DÛI}RU/ÐÍGJ‹KùòÓU’¾áê«»üHbUûÂåxî1ÿ

QÆ-‡û¬åÜVïð àÊÌQŠ{«`ýZ¢ë’>ÿËõ):gDÁöˆ©ö£ö^hðRšë¬z òì!/-l•ü¾-]rî,_|º}žkªöPÓ•LKNYy)²¸]É]¿´SqLÈÚ›»SŽzAËÜŽ9Ç-lß|Ì[â±r‹p{‡_™3çæ»sµBhµgT1ªèÝò·˜[%]=ÖGtÑÕ´¶öǶó•ñ{ ùÂÝ_í-ãƒ>èaê÷^=Ë-}xÂ-[²nÇš0!µƒ²§cTÊ%®E´n-Ô @½^Z),:õØ=ÌzùoX sœ†Ð: ù5¡èǽº:wœ0uÃt[{¯Ç`Á›Ù O!Ìnå-. H5èÃvC&½¾¬>ª‰Ûç¦PŽõh•*¸~úÙv!¥ƒšI§G©»£äZô`armó@וU8§¬[fT¤®Ÿ7çáûÏ%]:¯ éÁê+ÝùêÔä|^ǨâÓpó½+ã»»~-#:í *L¶Oõ·ýr¢®}Ä?5›»¿E/ý>d»»ÖÏ௮s½óiç~Ù‰]YqGe{râŠå-«Îܹ]ÀêË`꿬TóÅÛ¾^ËáøE«g£ÞQjb»o÷ßMZ#ؾÊ;4ï|(7U}Nx|è¡(i’軥jÑ}zñ…ð®'»éé…|f-JuThe’câSã9ÿ¸¢Ë‡w[ð]°f>§l3›¤Vñ/JI{¨¤íb*‹ZÆæÞ*`Ú®-A¥;RtJmjv…œùV1¡©á_FñAQë÷nàC+à1Cü·uˆþJI¶a4Ûê5ýz¶ÑŸ†)8L¦DZ’¤vB¤FÒ«‡Ÿ¥à+:± ÿÒ½G fšNe¨Ï e5Mýr°v|€óxœïÈ’3½äââ4G@gúÿ?m0€°cD#iÓKÁÃÊ0 :4F×):’m§xU#QëÛ{ Q/5ø É8m’ÁÜèáÂà¤L´ÝŠøÏ(Ï>²µ˜¦Gñ :Ò‹ E=]Qsª>¯Nv,ÁläH îíõsˆï4í`?IÅAðaõžMãÓ™ÞâÚOå0გèð±ÛAA|hXBdâ ²}eU}uw-UA8Nˆt d©ŽpE4Œkprý$`ºëš²Ú/»CÇSÔ)gdïѪ±9Ѳ©-`Ä+Ã;`aš²£æ£ÕCAîg¿ˆ7¨ã ½AaKã/Æê°Ø`7¢ ¿½9:_Š4t-(°¡ñø>ZÓX‡Í4O’e;ôB¬ÕH`ŠHà|Ã$ŠF&’°ÆϱF÷œ;mœ*+wdsp5ÕÙ¥¥Â;’†ÀG>꣙õ‹ Äû rbFäT/ û ¸€ÁFnu.§G9{³Ç i vD¡‡6èÃ6òm;lÄ>hdÌ~Ü«ÛŸInŠ>CÒ› ‘åœ[àà ̇ØO¶Æ)’ 4G»øÁ#,¬kë‡ðÁÃYè.ÓЧ¹èÁ›7}ÖÄߊèe¢Oß[¬ÿ0QˆX+Ô=ƒ»²ÌÀÅ!âæzxãi nä]¾»T](¼zCÞíóˆ˜ÈÑ°¨t/»h=¶° 6ÌŠƒ;O ù1G£¶Ëý•Áëcù»v$oäÌüž.€ …`çvIà ŒK ¿O±‰÷b«}ªe×ä»s¸{.ÅÍRäÀk¸«úþ·BAYV^fµÇÑ.ûÖmžÇ!·¼VƒwëL¾}mWð)A»‘! d¿»˜`%iŒíN42‰ãC©ø)T’kk²…q4¼!¶@ú]©}EWÊ´i¾J+¬kÝÝRJ~»@=ZšŽˆ2üѪÝø[vŸ2è†V³Ñ=HýC»¥ú‡»ÀïÁCxOÅ¢åÊYÈñ¢;SëÐBÀï1ŠEn¥ŽèÊ¢^SÿGèÃbéw¤ûýXa4£`» QÐaØHÁi,’@¼¤p»ÉËÑÊ©1±ÌÇô›ÔÝæv#æØg:â×èȘ!mìÞuÓÏr¾Öê%¡¹wýíuÓAõ‰Ìh«.›Z%¾²¶o¶‡¥¸{®ýŽÅ¼2,969P6ü+óUÔÔ•ÅMcÞKÒÖåÊ›æ¨7»PaZü(ÊŠa’*®¤FÔU¾J’ò ù*`¨1P¾d¥(ˆBm¥u][-5A÷MW¥¸o-qÇÏÛéì}ÁÚ2ýo;³3™IææÞsϹçœßùýˆ]µ&S³ølÛPÛÜ|ù60èâ€ÛæͲPDÑol;3VÀàPò›SÄ¡ƒ»êÇ8¿XPÒËð¹?:HîíÃï¿rV)n‰ü»xó1Õ™D¦%¯±¬¯HEª ³ ´iû3ËÞ+S½¿Ë,¦{óá€ñœa°î³óÉ~qGk«q˜d%ôœ…V~;{oþm°oŠ•˜Ê̇õÜiÊ{Õ*ooëjÛ´õ¶Í¶Êú*#λ(À6Ñó»m¸•»è’þxQb墨oPÌr#ºE`ƒ§eŒÄÒ§‹c¼ ‰Áã.F»3h-‘j®RÈU’-²Ø+ÃpfN:Ÿh…O´üâ·Ú0‡HÜr |-‘/lÆ 1%)¢tdB±¶H›Q¢((O¨Òº•(*òö§ˆ§‰ºöÚ&C¾¾ºV´öcÃ’úñᆆ§ipE{YN‡tÄÒ Ñ¯«ãg0 E¦òÎR1d¡p1mLìøìüÉ®/øÙÿ¹fðÈ7s¯‡ßâ†Ätmš»:êÁà?aˆúü=-Ç.[Œæk¦Ê|:p¦G»aå]x‹¯¥k°|ô]³noFVUs°¿éÆñî-‡.Ásµ_|PßyîО8¥éa•ª’õ…’9ªpñ®M™~ÈÏ]Rm¿ð2ÆîC¾MȹC¥’Ï›z‡Üï†,’¡»> š/}iÇyE=ƒR[)ð’-È‹];v¦¦F2h!J£ÀÉ«=iÊí )oáù݉¡ÊwT0Žs«àB0vŽ¢;vK`>éÙÎ7áɨ e¢ ¸’I°»‘kih†B¶?¹$ß^±%M€’ç’Aü¤»æ‡^ dæ})ʆ&H’bz@›P^Urå(-¬Ò¡MÇ/C»*FY¨Iø· jô:ªf¡šÔ×€ ÕðM’g ðs³à¬ ¶c£a u]óñ#æWzz¿tBЋ!Ûä²iâÒ¡Îc¢/w¥íRjR˜ä~ÂØ~±ˆñ&j»k¹âõåŽÒàr{xzV6a×ǧ nJ[¥PÌ9c.á¨Ø»»¯]Gþ†óoß¡Ç?úÚÀl’T…)Jz{rû¹b&ë¥ÿn½;{õ-œý_IñŽÐñ‹ ü€Éß? ¨ òäŽ#®e…oGàÅÂjVØújYy¨»ÂD~âHs3ÓÛ׊{©û#Xmá[~II»›¬(ËθIñ/Ñv©HG š»Š-]7Éùè Xf÷á±lç#ÒÛ}áƒÚ|’Š¯XÈÄSeâ{ä˜tTƒF>[»ÿ9õ]_Ì^Ä·Fµ# ûƧíñÉwG97³àô4²BNÿÀþ•]FB:<:></:>

Θp©óæU³·8¾txç«s¼Á»OLgîþС9’f|y¿»«-iylÀ20{îƒ1 ÂPs¬µ‡B% Â+ö‡!Ãh>ƒßä …‡ÐBÒ|*9jËžøMŒ¤ßq²÷XØc»Ç ïI!« ‘g§^’09ÁJq¹s:Ò^hÅFýÀÆ3&¤P9Ç€o€u›s7_âxV˜=,ài‡‡ïxöÈîOeŸ¨£ÛÂéˆ÷~Ïä§-çUƉYBßVSWwD|ªþä±Í«û*H-XïC #¹q|…ÇñqvŒå!3ØL -?8åÞôTXì»yä2oλ dܾßQhÞÎ_x8pá{¨I´œ®B k:®oÒs+Œ°ÈHÊÚ4Í~§çï.°-mprb NÎÜ-™8ê? ú³-L endstream endobj 289 0 obj > endobj 290 0 obj >stream H‰»ËŽâ0E÷ù /»ÄyÚB2ÐH,æ¡¡çBb˜HCˆBXð÷ã[×Ó#M$ÐM¥Ê>õ°Óíaw‡E¥ßç[wô‹:c?ûûí1w^üe«~è-ø&ÿݵ’4Ÿ÷Å_ãù-¬V*ý>Þ-ù©^;ù×$ý6÷~Æ‹zù¹=¾ªôø˜¦ßþêÇEej½V½?‡…¾´Ó×öêU*ao‡>|-ç[ˆùçññœ¼Êå]¦»õþ>µŸÛñâ»UžµZíóNüØÿ÷Ýd;»_íÜupβ¦X‹®-t!ºÊ¡KÚ÷еø׌Ÿ†v mD-;h]-âïD ô†ö ô-v‰ÝѾ…~§-õ÷ÔUÐ:á£5ctN ~]Pè'{銧n¨3hýÀ£…?ËÅùKhòïÐ’œ:ò‹?ùa&¿F ›=ës¿a/jäe˜KŽ5MÌ¥†f.%Ö11ñg.%r7ìE6sÍJðǽľ!Ø·ì»°í¸êcb/DÇ^€Ç’¿DO-{‘ƒÍr-*¬i9K5b-gIjkã,¡>-³$ýµäoDÇYBŽ-üµìK~É×’_fÌ’?Gßmä-Xòk±³þ9bù0;Ö¿D/ùñ‰g9ºÈ¾8òWØ×’¿Æú.žäî»?fÏÅúË^äo‹ã,娉ã, ¿ã,iôÈE~ôEÆñïT†#Ï2{¸»ÔçMÒ=æ9″rqÉí{cýçÝ6Ý&¢ðKþ0 ³+! endstream endobj 291 0 obj > endobj 292 0 obj >stream H‰|»{TWÇïÌ$¢!Dag’»z¨(¢°»= |ò2!»g !Áð(Š(ˆ`(Šò’§|¶VkW¬«õq°«»=è®Ý½IÏn°LÏÙ=žž3|çÞßïó»óû}绀m™¿.4, (Ð#0I¦ÉTh-gÊ»Éòé%æ ÄìÂ&’lͱ¡=è¿Tþâ». ›í]ÿH;w+Ø>p‹€’A0€(Ò€’2PŒ tƒ0 >·Á}ðL’ŸÀCìgÄ Y’x#«uÈ$'»Ïd ÉÉ+¼¼VˆfÄJ_FøÍo/F¬d»7#þÄ&ˇ‰ñÏ1Cöe’}™`ß߶˜Z¾L-ˆ)*b€»¦¨È‡PÄ EPÄ EÐú`CöcÈ~Ù!û1@?è÷Ûw11″.fÒÅLºØ7P¥ÎÑ$’&e Ýåï WˆÅ^ËVzyy CeYXŽZ!N-{z ×(•BÉt˜V(Qh»ÞS8ca²V(j‰ÉZë›»^˜©’Å+»i2MªP•`XWÓe™Éªt™R8ÍLÉÂ@•FÒ¼]öVÛ ÌB€ XÈKØÀÞ6À€ Ö²@06³Á66ˆÈ¾Å.îÈR›5ì`v»± 2 g%!J¶†Š¬6; ô ©BêÁ1ðÄéµÐ,:mO6à€- ߀×V£=·’ؘXv,V{6;݈º ˜?öÇ…ÏÍÕÌr›U0ë±m¬íyÛ7³søsòæüËn]¯Ý/…7f¿Ü^gg®tî°ƒÐAãpÇÑÞ1›ïÆ?çäãÔ/X&¨ç8/}þûóÛœœ;-!Äg®Ä’Ò‡ì¤â¨#»OÝRé6žõñ¦ít-WYȃG,óNKœ ¼4µ8V½*zóùr®l©ŠvYŒÓËŸÐ ÎßMÖ ^ ;îAϱäðÓ[cë¹Ü÷ˆF/Œºjϵ=ùâîéçÜíÐù-‹ ç×»%2ôyÞ…hN;î¤CÂ-Ñ>}¼ªË£µ´»¶g!zµ rþúì> m-¥¥ÇUì©.»obE«¢v¬.°Æ†BùWÈ)Ø&Ø»ÂL¬þ+»Gç»ÂÙHœÍz 1ArFFrJkFww[kwwF[ ÅûG¹ &šçYúÒ»L¡oxa¥¨Fš8[%ÆŸ¡…û°NZ²’?tz]eâDòi`žBƒßÑgPZñ-Ÿ…ðnÐÑ0¹z’ÿjÂâ-Ppn-Öæ»MååoœÎä´C[ý…»Ô©æáÑgøpþé¸VRýéÎCJ=·’sªº÷ÈÉ&.ÿï-LÇÏ_Å{‹»»[ÈNÙúÊÂS*¨h0êDÏ`Yq3ÕUpTGhu»ÈÈȵEâCÜ’hÞØ°ƒèÛ¯ê¦ø¯Ú2kR•øVM’vµ}å~’§Ñëó)Þ‹Âóärz’e±±,4o®$-.Júp5µfíÇ4‹ž‹ÏlîH%ƒnª ®DeX,ÍÉÎEK4ªR%±zGk¯’ŠÝ{{ÿgçO7ï’ã×ï·Ý&Nö•fõS5Ù¨Ç ‡W»™ï !æ-IÖ»· ¹õ? Iä{i8?AA‡;_Cw膻uKržü»`QU(±)Fpë{¸?jŒ’Vo’â4KJ;m$£#ýÓ-Œ×W>»†`õò¸9‡ÓEh-¼8’¥«°‹°…X]Ai :€ @ºÓä ôlV£0;œúŽX‡´Øê›ðòAóSò·w̱ÌÄÙh(4¾65oP‡·áÎâbB`öLôáüõô䆧©2µš}iDá’úÊBj÷:îà¤Ð«PÝPÙiâôçG¨Ë#MßÞ†oœŒ_¾%BûòÁÅÁäÈoz—fÎ0÷ Æ -Ω×Ôe-táKKêO»ü¦æ®ŠŠ»)‹»£Ù_ŸEåÖ6í£Â»Î°Ö>®AMt©’3^Z•K·ÓͨƒÌ÷ì±Îí‰ yGaó6N/Ü€Fañôœé¾&b˜o2ypâ×®½ëÄñ&N¨a·ñGóe¦¦Ð³|iþpêZnþ¦éí¢ÿk* äÐÝS^æ*´ÍJŽa|kšd™=,ü6¨c¶Rð»ÐÎôë/m’åg®§L£ãucw(hóÝu(«®øDƽ +ä@»ÄB»D FF²â;©öÄÆmëð¥Êe±ëH÷k²vÒ°†Ë‰»j°øê(þ¨åç+ÈWÆ;®¼þòA¨1s²sĬߙFŒ@Ô7ø»€¶_÷÷ž¡.œíºq¿/?#o»K·Tn»»cúÃǬ¿òÉe=T_z•, ßžN#åI3ÄDÞn½þ»é{iPƒWÏžaGsØ$ÿÜïš`/z;ÞSžÑN5eר »ýkRªÓvqùÙqç÷õüs=õu»‰£.KªÊ®W7î(êÏùÒyO«î³À#ÖûçÛúᾚjnWçÈ8>šÛÛJ¶H·Œ$ÄÑ’†Ë%܆’FM¾)Mž¢%uéQÙþÓ®ÖS¼Î_‡órnÿže>dq´¬‹0(‰€yiRê£è¬àHkÈ0jÉFUjBz.³¥øh.÷»î6 ÉTfg»šyV¡Š34ÇRÅõµƒ†c)´7ª¿Q2Jüx£§óÕ×Õý_âË=¨©ìŽãRzvÍLͦ'{ë½¢ÛU·:UZgÇ]‹¯ú¨«’DD’G!rÃ#È;I€»

o5ÛæÛƒ‹mÂièt»;-˜Kä:ttoÊáP»,85èìœötk,’dë’á-z67Ùb´˜M~ƒy†»¦•~ *17 O¢ê[²É’úÇlT÷Ø5Ft^î«mðãµ±eVöÃjù»…tÚ$îP$¨KªhyðXôÖ ì¼æãæX»¡É)Â{Úëíí¤Íd4é %ŠR©Žö£ô,£YS©gÉ´=’£ŒË.-À³òµš»R©+5è1C¥’%óWæ@èo'(T¥Ì¡Ói…0[&QÊðÌdM·œÌ37wbŸ5Íö_&ÚzÆ»®±þâÕU¸Çƒ=>æ?ÀÈ{¾ÌáÛ’¸˜ÈèøNéÌL}y}E ýka€r°‰³=GÐ柢݈Ø׊|áŠ3}##ºwà¾ÇZ3î´R‰Û»·¨I¡pzÁu¬ùzÁGФi681O¬ùìþµÁ(&-Ø»¸ÓÚÔ-³)ùÝ+Ûù…Y Œ2¤ºïÂ=’†.Â{ Üp pª»uãu}-iKS#ëÇô´»f¶Ýbi¯`Þœçg@Ù»ïÍb å>ÉGÄßÁg~ î±'[x§A,¢ «JTd4: «K³1þ UsÏ`é’^J.%Ãê0ÖtWÖ’.¸T™jš°q¹ëàÎàˆÓG‰N¸Kãâ鮇¤zšQÊ!-ùÀwá2_øî!Û(§Ófs:)›XLQbÂ…¶ÐzÛÔcE0E’2¶rpÊ12b6zغ…»¨(ÏL«î¼Xq±CÞcÞ`×2ÕèÂG,º»»‘r¿Èßà-EIùg»0±îãÉ’á¦z»>’Ž¾‹‡•tªËLºqf ðà|Jå+ø!p{8_¶±Í»‰Esþ ð£’?½ÚhÂ[ltn U(«ƒÑ ûl >ý}c¸[Ÿ()*»«bÉÛ…¼b*ã[¾ÛÏ@í@…¹›=Q/ÍݦÚBO숒ì»ï$ø!¦§€7òïÞÞð[_?»ï;9þ)Ó_ ¯Påa6³rŸƒ:ö*p0rÁ±ýé‡BÉðé¶ÝØk¤-•™Ýâ)¼í³ê{3äÕŽÏïcŸPÃRa•ÇµÂób·Uhmpnйãdxbt-?ÒyWtwœãäT׈ɅóêXñäKÌÊ«‹[1Ç wÿÇßñ~šŸ¢bXèän4vÀ# ËÕZÒ€ÏÍŒxÜäý‡º§-1þ»?Ÿ´åØÉxéY’ÿ@d¬ðŸØ]ö^ü¾qû™}Ò÷ã#Ȉ»hež+®´Å’¼Õš¡åvâã¯@êJm~¤³[hoéµ4ëšCý5œîvKÉ·¸hKBt²T-FˆS)iÚy?þx;Åêp•ª‹9#÷¹>ùÕ¬/41@à6;šš©î½he,k`OÛewO’íT7u;yFMKªÚÒ‰ÆQ -Pèiš-1pn~p¬®µ»4ÔuwMa=JKà]»ÎyÞÚ‡u·9ݵzua-ÁC»T{_pXÑÈÌ Â×í1÷†&Œ5srŠÓR°c ÃW[Ì‹3Ï-ĪRñ0U»C[^§i&/C€/¡w8ÈYs9G’P§da¿LþÝ »Ÿ(-.+.ÂBܪ־ÞoꩱÒXÓEòÇgàMð!gúˆˆ'»áRq}u™Q7JÞ†€w’åž)÷)`N ¤Üj[Z¥¸R,´#%(W-çåc©Å´Š&†9_Áåà·Óp9šÅ´993³(WA˜/qkÈ/ƒw ¥Ðž©hC®æð’/йmqšÙÌöËóEú¬º´ºÃÂItíôæ¨Ûs»!×AªZ*OÆÎ;S†áûðMh…ï-ž6 Ýsú[¸Û›Aç8″£·N¡’Á_ù§Ã7T]*³ßÒ®ÕÊpuqY©úNŽÓ‹É1″ɯ·Ì/

×úHÙ]ë(Õ>ÖWÚ¢g0Áä‹Æ¡Wö²®ýY½©Y[lnPD¦äÊ4|Ê¡³«à6ÜÛg%»ÊcEYyʆú™»¦•©ÐTþtG7`¥ƒúº*â-O¥$ÅåÄç¿ãŠµ»Šv)wnæà^†o±7ÎzÂr…QaOQÖ;t·Åî‡ÞKo´lòZ+Øëëâ‹üœ8W®1MªÎ;s€ñM箨»ë’mÃ5åf¤?™q’tÙdx’Ù»J¥7¦™å-×ïNÔ÷G°[ŠêŒ&¢UV¹;nßÁ’=IoKmdà…§ÓO4Ä’ÙÙy:-Å» ø|Ìü‡’,,ˆ¸l´-5!û§‰É Ì’Js-å °ñhtäsã.ñýË2JpƲ•Za»áa‰™|xñrI9Gþk,K’«J%ºôã ɪ¬¥ùµ¥ƒþhI0B «D‡É’I¤¶ÏPÔ]PK™ É¥íu}HÖ ‘ß6žíæô¨¹ƒóM˜{Zúøíý+V˃¤M*oBÚqÊÃ$3!!7F:§rÁúå»V]wæûN Œ-P&Ø«¨9¨kþ†Ùý’ƒ»Ö÷D`C!{ó÷ ³w_ÿžt_øŠÛ}÷±¶Wµç×Hy.Jø.vù»âüïÚw|¶Ùf•v4ÊíþÎø»Y´w÷¬íÒËŽµš»æ†è¤&Ì;0µg^ßTyá7?œ¾?µÿýŸµ³±îë,ˆ{¢Ê®É8³8Øæ7;qéåw^Å)ÑÙM`Ç3uõ† K¤·,q,˯®’¯Î -F¸ŠÏh‰ýÑŠ½ßö}?,7ÿ`]³sß²£Ò’w$%%t7ÉïH«^•$]^Û%ŸQÅšÌ>kÎÒ™‹¤gÍomš%/|£yæ’êYÒ³§O˜

Сканирующая лазерная поляриметрия — Scanning laser polarimetry

| Сканирующая лазерная поляриметрия | |

|---|---|

| Цель | Измерение толщины слоя нервных волокон сетчатки |

Сканирование лазерная поляриметрия — это использование поляризованного света для измерения толщины слоя нервного волокна сетчатки в рамках исследования глаукомы . GDx-VCC — один из примеров.

Однако голландское исследование показало, что, хотя существует корреляция между стандартной автоматической периметрией и измерениями GDx VCC у пациентов с глаукомой, предполагая, что измерения GDx VCC хорошо связаны с функциональной потерей при глаукоме, у здоровых субъектов они обнаружили практически нет корреляции между периметрией и измерениями GDx VCC. Это может поставить под сомнение его прогностическую ценность и предполагает ложные срабатывания. см .: «Взаимосвязь между стандартной автоматизированной периметрией и измерениями GDx VCC», Николаас Дж. Реус и Ханс Г. Лемий …. Из службы глаукомы, Роттердамская глазная больница, Роттердам, Нидерланды.

Для обзора: этот первый прототип этого прибора был разработан около 10 лет назад и впервые был выпущен в продажу как анализатор нервных волокон GDx (Laser Diagnostic Technologies Inc.). Продукт второго поколения называется GDx Access. Поле зрения составляет 15 градусов, и визуализацию следует проводить через нерасширенный зрачок. Поляризованный лазер сканирует глазное дно, создавая монохроматическое изображение. Состояние поляризации света изменяется (замедление), когда он проходит через ткань с двойным лучепреломлением (роговица и RNFL). Двулучепреломление роговицы частично устраняется патентованным «компенсатором роговицы». Величина замедления отраженного от глазного дна света преобразуется в толщину RFNL. Неоптимальная компенсация двулучепреломления роговицы в настоящее время решается производителем с помощью аппаратных и программных модификаций. Сканирующий лазер GDx измеряет толщину слоя нервных волокон сетчатки, который является самой первой частью вашего глаза, поврежденной глаукомой.

Прежде чем мы продолжим, давайте опишем базовый инструмент GDx. В этом приборе в качестве источника света используется диодный лазер GaAIAs. Этот диод излучает поляризованный свет. Источником является HeNe (632,8 нм) и аргон (514 нм).

Поляризационный модулятор в этом приборе изменяет состояния поляризации выходного лазерного излучения. Затем линейно поляризованный луч лазера проходит через вращающийся четвертьволновой замедлитель.

Сканирующее устройство в этом приборе используется для перемещения луча по сетчатке по горизонтали и вертикали. Сфокусированный пучок имеет диаметр 35 мкм.

Этот прибор также имеет поляризационный детектор. Он используется для обнаружения поляризованного света, отражающегося от роговицы. Он также используется для анализа изменения поляризации отраженного излучения. Этот элемент состоит из второго синхронно вращающегося четвертьволнового замедлителя и линейного поляризатора перед фотодетектором. Затем результат дискретизируется, оцифровывается и сохраняется на компьютере.

Концепция прибора

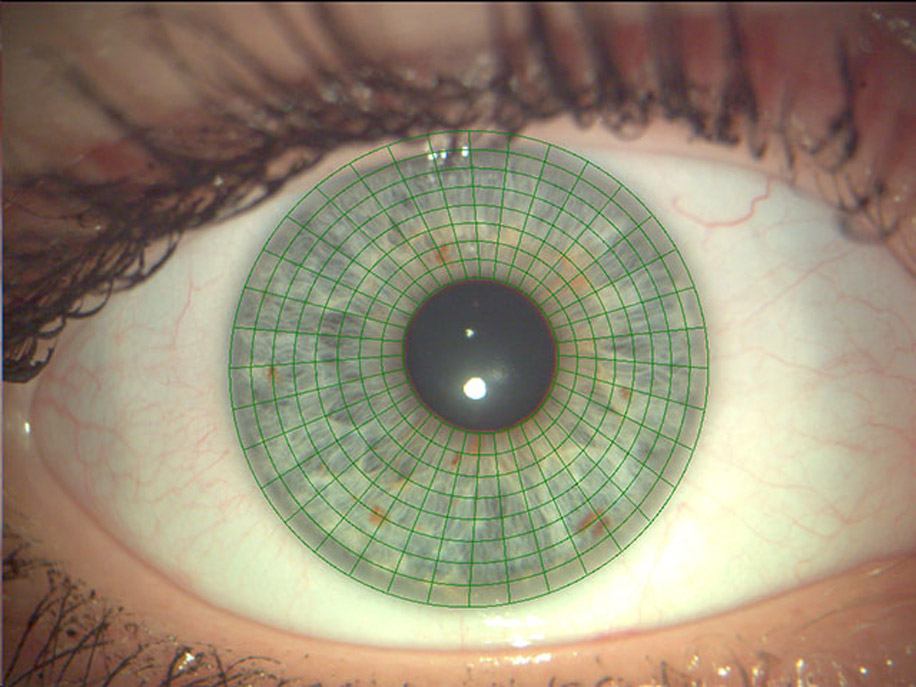

Анализаторы нервных волокон GDx измеряют толщину слоя нервных волокон сетчатки (RNFL) с помощью сканирующего лазерного поляриметра на основе свойств двойного лучепреломления RNFL. Измерения производятся для ленты диаметром 1,75 диаметра диска, концентричной по отношению к диску.

Он излучает поляризованный луч света в глаз. Когда этот свет проходит через ткань НФЛ, он изменяется и замедляется. Детекторы измеряют изменение и преобразуют его в единицы толщины, которые отображаются графически. GDx измеряет модуляцию вокруг эллипса сразу за оптическим диском и соотношения самых толстых точек выше или ниже височной или носовой области.

Поле зрения составляет 15 градусов, и визуализацию следует проводить через нерасширенный зрачок. Поляризованный лазер сканирует глазное дно и строит монохроматическое изображение. Состояние поляризации света — это изменение (замедление), когда он проходит через двулучепреломляющую ткань (роговицу и RNFL).

Двулучепреломление роговицы устраняется (частично) с помощью фирменного «компенсатора роговицы». Величина задержки света, отраженного от глазного дна, преобразуется в толщину RNFL.

В сканирующей лазерной поляриметрии сетчатки (SLP) роговица, хрусталик и сетчатка все рассматриваются как линейные замедлители (оптические элементы, которые приводят к замедлению светового луча).

Линейный замедлитель схватывания имеет медленную ось и быструю ось, и две оси ортогональны друг другу. Поляризованный свет распространяется с более высокой скоростью, когда его вектор электрического поля совмещен с быстрой осью замедлителя.

Напротив, поляризованный свет распространяется с меньшей скоростью, когда его вектор электрического поля совмещен с медленной осью замедлителя.

Оптическая система

В модели измерительный луч проходил через три линейных замедлителя: компенсатор роговицы (CC), роговицу (C) и однородный радиальный замедлитель (R), который представлены области двойного лучепреломления в сетчатке (например, перипапиллярная RNFL или макула). И отражатель, сохраняющий поляризацию (PPR).

Замедлители схватывания

Во-первых, замедление (то есть изменение поляризации) пропорционально толщине RNFL. В этом приборе есть четыре замедлителя на пути измерительного луча: 1. Первые два линейных замедлителя имеют одинаковое замедление и образуют VCC. 2. Третий линейный замедлитель — это комбинация роговицы и хрусталика — передний сегмент 3. Четвертый линейный замедлитель с радиально распределенными осями — это структура двойного лучепреломления сетчатки (RE; перипапиллярный RNFL или волокно Генле.

Когда поляризованный свет проходит через среду с двойным лучепреломлением, одна из двух компонентных волн, движущихся под углом 90 ° друг к другу, становится запаздывающей относительно другой. Степень результирующего фазового сдвига прямо пропорциональна количеству микротрубочек, через которые проходит свет. , который, в свою очередь, прямо пропорционален толщине СНВС. Рисунок выше иллюстрирует этот процесс.

СНВС — не единственная структура с двойным лучепреломлением в глазу. Структуры переднего сегмента, такие как роговица, также поляризованный свет со сдвигом фазы. Таким образом, последний инструмент включает в себя компенсирующее устройство или компенсирующую роговицу, которое предназначено для удаления части сигнала, генерируемого передним сегментом.

Это устройство состоит из двух оптических элементов. l замедлители схватывания, которые при вращении относительно друг друга позволяют оператору установить компенсатор на любое значение от 0 до 120 нм. Поворот устройства к любой оси может компенсировать двойное лучепреломление переднего сегмента в любой ориентации с величиной до 120 нм.

Медленная ось R была ориентирована радиально, а расстояние вокруг R измерялось от горизонтального носового меридиана углом β. Следовательно, в каждой точке быстрая ось R была R = β + 90 °. Радиальные вариации замедления не анализировались. Измерительный луч отражался от более глубокого слоя и возвращался через три замедлителя к эллипсометру.

Отражение от глазного дна демонстрирует высокую степень сохранения поляризации, и отражатель в модели (сохраняющий поляризацию отражатель [PPR]), как предполагалось, полностью сохранял состояние поляризации падающего луча, за исключением Изменение фазы на 180 ° из-за изменения направления. Каждый оптический компонент в модели испытал двойной проход измерительного луча.

Что такое двулучепреломляющее?

Двулучепреломление относится к двойному лучепреломлению. На этом снимке мы видим кристалл кальцита, положенный на бумагу с несколькими буквами, показывающими двойное лучепреломление.

Клиническая интерпретация

Клиническая интерпретация на основе результатов анализатора нервных волокон GDx от Carl Zeiss Meditec.

Во-первых, этот прибор используется для измерения толщины слоя нервных волокон в нашей сетчатке. Но, GDx дает монохромное изображение. Затем эта система проанализирует и выдаст цвета для определенных различной толщины.

Представляет толщину RNFL в цвете с толстыми областями в красном и желтом и тонких областях в синем и зеленом.

Для здорового глаза изображение будет иметь желтый и красный цвет в верхней и нижней областях NFL. Но при глаукоме на изображении отсутствуют красный и желтый цвета. Вверху и внизу более однородный синий цвет. Картинка говорит о том, что глаз находится на запущенной стадии болезни.

Карта отклонений

GDx — Карта отклонений

График TSNIT

Карта отклонений показывает местоположение и величину истончения RNFL относительно нормального значения. Это нормальное значение было получено как среднее значение для людей из разных культур. Дефекты имеют цветовую кодировку на основе вероятности нормальности (например, желтый означает, что вероятность ниже 5% от того, что RNFL в этом месте является нормальным). У здорового глаза есть четкая карта отклонений.

Еще одним представлением является граф TSNIT. TSNIT расшифровывается как Temporal — Superior — Nasal — Inferior-Temporal. На этом графике отображаются значения толщины вдоль расчетной окружности от T до S, N и обратно к T. Область нормальных значений заштрихована. Измерения для левого глаза обозначаются «OS», а для правого глаза — «OD». Неисправность указывается, если измеренное значение оказывается ниже заштрихованной области.

Сравнительная база данных GDx

Полная база данных необходима для точного обнаружения глаукомы. В этом приборе используется база данных из 540 нормальных глаз. Испытуемые многонациональны, возраст от 18 до 82 лет. База данных также содержит 262 глаукомных глаза, используемых NFI для различения нормальных и глаукомных.

Ссылки

- Точный анализ RNFL для выявления, диагностики и лечения случаев глаукомы взят из Beasley DS, 2001, Optometric Management, Изучение преимуществ анализа нервных волокон при глаукоме, взятых из http: // findarticles.com/p/articles/mi_qa3921/is_200101/ai_n8942204/pg_1

- Henderer J., 2000, Chat Highlights GDx Nerve Fiber Analyzer, полученный с https://web..org/web/20090516045559/http : //www.willsglaucoma.org/supportgroup/chat08302000.html

- Общие сведения об анализе слоя нервных волокон, Справочник по лечению глазных заболеваний, взятый из https://web..org/web/20090310112612/http:/ /www.revoptom.com/HANDBOOK/oct02_sec4_9.htm

- Carl Zeiss Meditec. «Клиническая клиника, GDx: Grundlagen der Scanning Laser Polarimetrie» . Проверено 11 декабря 2010 г.

- Charles M. (2003). Офтальмологические лазеры. Филадельфия, Пенсильвания: Баттерворт Хайнеманн

- Йозеф Фламмер, Мелани Эберли, Элизабет Мейер, Мона Паш: Glaukom. Верлаг Ханс Хубер, ISBN3-456-83353-9.

- Renouard, «Histoire de la medicine» (П., 1948).

- Baas, «Geschichte d. Medicin».

- Скориченко, «Доисторическая M.» (СПб., 1996); его же, «Гигиена в доисторические времена» (СПб., 1996).

- https://www.mediasphera.ru/issues/vestnik-oftalmologii/2014/4/030042-465X201444.

- https://tradomed-invest.ru/netcat_files/163/52/OKT_book_preview_06_06_12.pdf.

- https://wikichi.ru/wiki/Scanning_laser_polarimetry.

- Wise, «Review of the History of Medicine» (Л., 1967).