Лечение последствий проникающих ран глаз у детей. Рекомендации

Значительная частота и большой удельный вес повреждений органа зрения в общей патологии глаз у детей, разнообразие клинических проявлений и не всегда благоприятные исходы лечения, развитие инвалидности вследствие ранения глаз в детском возрасте диктуют необходимость поиска новых методик восстановительного хирургического лечения тяжелых последствий травм глаза у детей.

Выраженные повреждения различных тканей, разнообразие патологий, разная степень функциональных нарушений обусловили отсутствие единых рекомендаций, касающихся тактики лечения детей с исходами тяжелых сочетанных травм переднего отдела глаза.

При всем многообразии патологии и проводимых вмешательств Ю.А. Марышев и С.А. Пеец выделили некоторые общие направления в тактике лечения детей с последствиями проникающих ранений глазного яблока.

Авторы выделили 3 группы: в 1-ю вошли дети с ограниченными периферическими рубцами роговицы, сохранившейся передней камерой и травматическими катарактами при возможности расширения зрачка миостиками; во 2-ю группу были отнесены дети с обширными роговично-склеральными рубцами, сращенными с радужкой, заращениями зрачка, мелкой передней камерой, полурассосавшимися катарактами, швартообразованием, умеренной гипотонией, хроническим воспалительным процессом; в 3-ю группу вошли дети с тяжелой посттравматической патологией переднего отдела глаза, сочетавшейся с отслойкой сетчатки, уменьшением передне-заднего отдела глаза, признаками симпатического раздражения.

В соответствии с данной классификацией авторы предложили разработанную ими тактику лечения: одномоментные операции по устранению травматической катаракты с последующей контактной или интраокулярной коррекцией для детей 1-й группы; плановые многоэтапные восстановительные реконструктивные операции для больных 2-й группы и энуклеацию либо сохранение глаза при успешной ликвидации воспаления для 3-й группы.

Б.М. Рафиков и соавт. при последствиях проникающих ранений глаза у детей выделили ургентные и плановые реконструктивные вмешательства. Показаниями для проведения ургентных операций автор считал вторичную глаукому, дистрофические изменения роговицы, хронический воспалительный процесс; плановые операции производились при нарушении прозрачности преломляющих сред, нарушении анатомических взаимоотношений между тканями, обострении хронического воспалительного процесса.

До настоящего времени в литературе не сформировалось единого мнения относительно одномоментной либо многоэтапной реконструкции при тяжелой посттравматической патологии переднего отдела глаза в детском возрасте.

Многие хирурги, работавшие в этом направлении, считают более результативным многоэтапное хирургическое лечение детей с последствиями проникающих ранений глаз. На первом этапе авторы полагают целесообразным восстанавливать анатомические соотношения в травмированном глазу путем устранения спаек и формирования передней камеры. По мнению авторов, при ограниченном объеме вмешательств удается быстро купировать воспалительный процесс и самое главное — избежать рецидива синехий.

При этом предварительное формирование передней камеры приводит к стойкому покрытию Рубцовых поверхностей эндотелием, облегчая тем самым последующие манипуляции. Следующим этапом проводятся реконструктивные вмешательства на роговице, радужке, хрусталике, стекловидном теле.

По мнению авторов, обширная посттравматическая патология роговицы, локализация рубцов в оптической зоне, массивные сращения между тканями в ряде случаев могут вынудить хирурга отложить оперативное вмешательство либо ограничиться неполным объемом его проведения до выхода больного из детского возраста.

С представленными доводами трудно не согласиться, учитывая склонность к повышенному рубцеванию, характерную для детского возраста. Однако при современном уровне офтальмохирургии вряд ли можно считать целесообразным 2-разовое оперативное вмешательство и обусловленый этим двойной наркоз с возможным возникновением стрессовой реакции ребенка, с излишней потерей эндотелиальных клеток на каждом этапе операции. Следует также учитывать и вероятность развития амблиопии, особенно у детей младшего возраста.

По нашему мнению, предпочтительными в детском возрасте при сочетанных проникающих травмах являются одномоментные комплексные оптико-реконструктивные операции. При проведении таких комплексных вмешательств мы придерживались следующих основополагающих принципов:

• одновременное вмешательство на всех травмированных структурах;

• восстановление нормальных анатомо-топографических соотношений тканей;

• восстановление прозрачности преломляющих сред.

Чаще — 83,9 % больных — производилась экстракция травматических катаракт в сочетании с иридопластикой (31,1 %), сине-хиотомией (23,8 %), имплантацией ИОЛ (37,3 %), витрэктомией (16,2 %), удалением внутриглазных инородных тел (13,0 %). Кератопластика при сочетанных травмах переднего отдела глаза произведена нами в 20,7 % случаев, при этом преобладала (14,2 %) сквозная кератопластика.

При сравнении объема проведенных хирургических вмешательств в зависимости от вида травмы — проникающие ранения либо контузии глаза, видно, что при контузиях перечень реконструктивных вмешательств был значительно уже и ограничивался в основном экстракцией катаракты, имплантацией ИОЛ, иридопластикой и передней витрэктомией. При проникающих ранениях комплекс реконструктивных вмешательств дополнялся производством керато- и склеропластики, синехиотомии, удалением инородных тел, кист радужки.

По частоте производимых вмешательств при любом виде травмы первое место занимала экстракция катаракты — при контузионных поражениях она выполнялась несколько чаще, чем при проникающих ранениях (91,7 % против 82,5 %). Имплантацию ИОЛ у детей, перенесших контузии глаза, производили значительно чаще, чем при проникающих ранениях (81,7 и 29,3 %), тогда как иридопластику и витрэктомию, наоборот, чаще на глазах после сочетанных проникающих ранений (32,7-17,1 % против 22,0-11,0 % соответственно).

Учебное видео закладывания мази в глаз и за веки

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Также рекомендуем «Сквозная реконструктивная кератопластика в лечении рубцовых бельм. Особенности»

Оглавление темы «Лечение травм глаз у детей»:

- Микрохирургия проникающих травм глаза у детей. Рекомендации

- Осложнения микрохирургии проникающих травм глаза. Особенности

- Хирургическая обработка ран роговицы и склеры с выпадением радужки. Методика

- Лечебная тактика при ранениях хрусталика. Рекомендации

- Эффективность лечения набухающих катаракт у детей. Исходы

- Лечение последствий проникающих ран глаз у детей. Рекомендации

- Сквозная реконструктивная кератопластика в лечении рубцовых бельм. Особенности

- Сравнение ауто- и аллокератопластика рубцовых бельм глаза у детей. Особенности

- Травматические катаракты у детей. Особенности

- Аспирация детских катаракт. Принципы

Рубцы и помутнения роговицы

Помутнения, возникшие в роговице после повреждений и воспалений, имеют различную форму и величину. После небольших инфильтратов или легких форм герпеса возникают тонкие, едва заметные помутнения. Их называют облачком (nubecula).

Более плотные помутнения называют пятном (macula). Они видны на рисунках 264 и 265. На последнем рисунке в радужной оболочке видна колобома, произведенная для улучшения зрения. Пятна образуются после экзематозных, паренхиматозных, розацеа-кератита и других кератитов.

Более грубое белое помутнение называется рубцом (cicatrix). Такие рубцы часто возникают после ползучей язвы роговицы или после ранений.

Если в связи с воспалением или с повреждением роговой оболочки наступает ее перфорация и выпадение радужной оболочки, тогда при рубцевании радужная оболочка врастает в рубец роговицы и образуется рубец, сращенный с радужной оболочкой (cicatrix adliaerens). Зрачок в таких случаях подтянут к рубцу.

На рисунке 266 возникла своеобразная форма рубца. Не только приросшая радужная оболочка, но и пузырек, имеющийся в центре рубца, указывают на то, что здесь имеет место фильтрация, камерная влага постоянно просачивается под конъюнктиву, приросшую к рубцу роговицы. Здесь возник кистоидный рубец, листки роговицы не сраслись. На рисунке 267 виден звездчатый рубец и на рисунке 268 видно двойное сращение.

На рисунке 268 из-за двойного сращения образовался продолговатый узкий зрачок, напоминающий зрачок кошачьего глаза.

Сращенный рубец, и особенно кистоидный рубец сопряжены с опасностью внедрения инфекции и опасностью возникновения вторичной глаукомы. Неправильное положение радужной оболочки может препятствовать циркуляции камерной влаги, закрывать угол камеры, и поэтому может возникнуть необходимость оперативного лечения этого состояния.

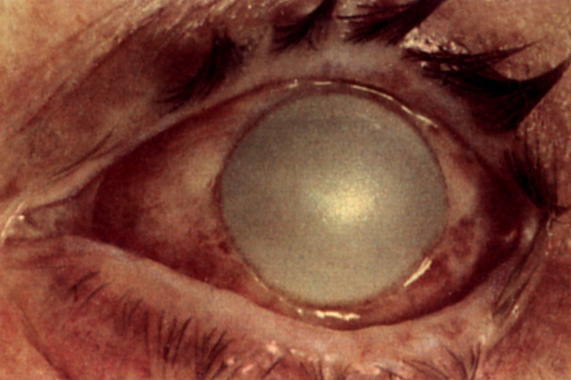

Грубые белые рубцы, в большей или меньшей степени проросшие сосудами, называются лейкомами (leucoma). Такая видна на рисунке 269. Это так называемая простая лейкома. Кругом, но, главным образом, в нижней части ее, видно поверхностное прорастание сосудов.

В лейкому, видимую на рисунке 270, вросла радужная оболочка и возникла leucoma adhaerens. Ввиду того, что корнеосклеральные повреждения часты, нередки корнео-склеральные рубцы.

Рубцы, распространяющиеся на область ресничного тела, представляются особенно опасными в отношении симпатической офтальмии. О возможности ее следует помнить всегда в случаях прободных ранений глаз, и своевременно решать вопрос об энуклеации раненного глаза. Появление в нераненном глазу возобновляющейся ресничной инъекции и преципитатов на задней поверхности роговицы заставляют отнестись к ним со всей серьезностью. Пластические увеиты, возникающие после повреждений, могут способствовать появлению симпатической офтальмии. Такие вытягивающиеся рубцы, какой виден на рисунке 270 в лимбе, также опасны.

На рисунке 271 виден линейный рубец, возникший после 18-ти миллиметрового корнеосклерального повреждения в результате взрыва бутылки с газированной водой. После повреждения глазное яблоко спалось, хрусталик выпал из глаза, и все же после закрытия раны непрерывным швом глаз и хорошее зрение сохранились. Это может быть достигнуто, помимо соответствующей техники, имеющимися в настоящее время в нашем распоряжении медикаментами.

В лейкоме могут откладываться различные вещества: известь, гиалин, липоиды. В отдельных областях лейкомы, видимой на рисунке 272, могут происходить дегенеративные изменения.

Рубцы роговой оболочки, естественно, в значительной степени ухудшают зрение. Если в роговице имеется прозрачная часть, то отверстием, сделанным в радужной оболочке под этой прозрачной частью (колобомой), зрение может быть улучшено (см. рис. 205). В случае большого рубца роговицы можно произвести пересадку роговой оболочки, кератопластику. Она может быть ламеллярной, распространяющейся только на поверхностные слои, или тотальной, как это видно на рисунке 273. Пересаженный диск не совсем прозрачный, но более чистый, чем его окружение. Диск может быть получен из удаленного глаза (в случае энуклеации при абсолютной глаукоме или из-за повреждения) или от трупа. Нужно следить за тем, чтобы не пересадить диск из глаза больного инфекционным заболеванием или злокачественным новообразованием. Опасность этого теперь уменьшается, потому что все больше распространяется пересадка консервированной роговицы.

В последнее время при ламеллярной кератопластике стала возможной также и гетеропластика.

На рисунке 274 видна грубая лейкома, цвет которой почти не отличается от цвета склеры. В таких случаях пересадку роговицы стоит производить лишь при наличии светоощущения с правильной проекцией. Если у ребенка образовалась лейкома, то операция, направленная на улучшение зрения, должна быть произведена по возможности между первым и вторым годами жизни. Чем позже операция производится, тем большая опасность образования амблиопии.

На рисунке 275 видна двусторонняя лейкома. На периферии роговицы левого глаза видна небольшая часть прозрачной роговой оболочки. Положение глаз — точно так же как на рисунке 277 указывает на то, что эти дети, вероятно, не ощущают света. Больные с хорошим светоощущением обращают глаза в сторону источника света. Глаза больных, не ощущающих свет, обычно обращены вверх.

У слепых глаза легко отклоняются в стороны и вверх, как это видно на рисунке 275, часто имеет место также и нистагм.

На рисунке 276 видна грубая, неравномерная лейкома. По составлению кожи видно, что речь идет о пожилом человеке.

На уже упомянутом рисунке 277 изображена двусторонняя лейкома. Это изменение называется в простонародии «бельмом».

На рисунке 278 также видна лейкома с обильными сосудами.

Иннервация лейком очень различна. В отдельных частях лейкомы или на всем ее протяжении чувствительность понижена.

В лейкомах часто возникают вторичные воспаления, язвы. Особенно часты язвы, если в лейкоме имеются дегенеративные очаги (leucoma degenerativurn). Если ощущение света отсутствует, то такой глаз лучше удалить, а протез лучше и в косметическом отношении.

С косметической целью можно рубец татуировать в области,соответствующей зрачку. На месте врастания сосудов это противопоказано, потому что это опасно в отношении возможности внесения инфекции. Имеются и другие способы создания рисунка радужной оболочки и зрачка, например, восстановлением растворов металлов. Такие вмешательства стоит производить только на видящем глазу.

Повреждение роговицы глаза: лечение и возможные последствия

Внешняя оболочка глаза, или роговица — наружный слой из эпителиальных клеток, который защищает содержимое глазного яблока от внешних воздействий. Она сохраняет стабильность органа зрения и обеспечивает проникновение светового потока на хрусталик и зрительные анализаторы на глазном дне. Именно она становится первым и последним препятствием для инородных предметов и веществ, светового, энергетического и температурного излучения. Самая распространенная патология глаз — повреждение роговицы.

Причинами повреждения роговицы могут стать разнообразные воздействия: от непосредственной травмы наружного слоя глаза инородным телом до изменения ее клеточной структуры при контакте с сильно нагретым предметом или воздухом. От того, насколько глубоко и обширно повреждена роговица, делают выводы об опасности для зрения. Чем глубже повреждение, тем выше риск осложнений вплоть до слепоты.

Причины и разновидности повреждений роговицы

Роговица глаза очень тонка и практически ничем не защищена, если не считать подвижное веко. Ее можно повредить случайно или намеренно, в результате несчастного случая или несоблюдения мер безопасности при ношении контактных линз и очков.

Основные причины возникновения повреждений роговицы делятся на внешние и внутренние. Внешние возникают из-за попадания в глаз инородных предметов, веществ, термического или волнового воздействия. Внутренние — из-за врожденных или приобретенных заболеваний, отражающихся на состоянии роговицы и провоцирующих нарушение ее целостности.

Внешние причины повреждения роговицы считаются наиболее многочисленными и разнообразными. Они делятся на несколько групп в зависимости от вида воздействия на роговую оболочку:

- Механические травмы роговицы. Бывают острыми и тупыми. Острое нарушение целостности отличается тем, что инородный предмет проникает через слои роговой оболочки и достигает стекловидного тела и внутренних структур глазного яблока. Чаще всего это царапина, прокол или порез роговицы. Тупые травмы глаза выражаются ушибом роговицы глаза, который не сопровождается радикальным рассечением тканей.

- Термические повреждения роговицы — ожог наружной оболочки раскаленным предметом, чрезмерно нагретым воздухом, паром. В редких случаях фиксируются термические ожоги оболочки глаза, возникшие из-за ее соприкосновения со слишком холодными предметами.

- Химическое повреждение. Эта причина повреждения роговицы считается второй по распространенности после механической травмы. Она возникает при попадании в глаз капель кислот или щелочей.

- Лучевая травма роговицы, которая возникает при незащищенном визуальном контакте с чрезмерно ярким светом (так называемые «зайчики»), магнитными, электрическими или радиационными волнами.

Еще одной причиной повреждения роговицы, относящейся к внешним, офтальмологи называют первичные инфекции оболочки глаза.

Внутренние процессы, приводящие к развитию патологии, не имеют четкой классификации. К ним относятся:

- нарушение обменных и метаболических процессов в организме или непосредственно в тканях глаза, которые вызывают истончение оболочки, отслоение ее наружного слоя от мембраны;

- сухость слизистой вследствие высокой нагрузки на органы зрения, ношения контактных линз, аллергии или особенности работы слезных желез, что провоцирует преждевременный ускоренный износ внешнего слоя роговицы;

- аутоиммунное истончение роговой оболочки, в процессе которого защитные клетки атакуют ткани рогового слоя;

- генетическая аномалия, отражающаяся на образовании в организме коллагена, в результате которой роговица утрачивает упругость и эластичность, становится ломкой;

- нестабильность внутриглазного давления, которое вызывает потерю прочности роговой оболочки, провоцирует микроразрывы, способные стать воротами для инфекций;

- возрастные изменения.

Все они имеют одну природу — вызывают истончение или снижение защитных свойств оболочки глаз. Такие причины чаще провоцируют эрозию, отслоение или разрыв роговицы.

В отличие от внешних причин, которые проявляются на одном глазу, внутренние могут поражать оба глаза одновременно или последовательно.

Основные симптомы

На поверхности роговой оболочки располагается множество нервных рецепторов, из-за чего малейшее воздействие на нее сопровождается сильным дискомфортом. Эта защитная реакция помогает сократить продолжительность травмирующих контактов и уберегает от проникающих повреждений роговицы.

Характерными симптомами травм и повреждений внешней оболочки глаза являются:

- интенсивное слезотечение;

- непереносимость яркого света;

- блефароспазм (неконтролируемое напряжение мышц века);

- боль, которая по ощущениям напоминает попавший в глаза песок;

- частичная потеря зрения, неспособность сфокусировать взгляд;

- покраснение слизистых оболочек век, появление сосудистого рисунка на склерах.

При глубоких проникающих ранах глаз, когда деструктивный процесс затрагивает зрительные нервы, клиническую картину дополняет интенсивная головная боль, тошнота, головокружение.

Первая помощь

Правильно оказанная первая помощь — залог того, что повреждение будет купировано и устранено без значительных последствий для здоровья. Существует четкий алгоритм выполнения действий после получения травмы или повреждения другой природы. Для начала необходимо прекратить контакт роговицы с травмирующим фактором:

- При попадании в глаз инородного тела необходимо аккуратно удалить его чистыми руками, стерильной салфеткой или струей едва теплой воды. Использовать пинцет нежелательно, так как им можно еще больше повредить оболочку глаза и слизистую. Вата тоже не подходит, так как она оставляет на поверхностных тканях микроскопические волокна.

- При повреждении химическими веществами глаз промывают проточной водой в течение 10-15 минут, раздвинув руками веки.

- При термическом ожоге необходимо охладить глаз, приложив к нему смоченную в ледяной воде салфетку.

При проникающем ранении категорически запрещается удалять самостоятельно инородный предмет. В результате чего зрение будет утрачено безвозвратно.

После устранения источника травмы необходимо изолировать глаз от внешней среды. Независимо от того, как сильно повреждена роговица, для наложения повязки разрешается использовать только стерильную марлю. Ее накладывают как аппликацию, не прижимая к глазной впадине. Зафиксировать ткань можно пластырем или слабой повязкой из широкого бинта. Чтобы избавиться от реактивного моргания, уцелевший глаз тоже следует закрыть.

После оказания первой помощи важно как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу. Его лечением будет заниматься офтальмолог-терапевт или офтальмолог-хирург в зависимости от масштаба повреждений.

Лечение

Схема лечения зависит от того, насколько серьезное повреждение роговицы. При поверхностных травмах оболочки глаз используется консервативная терапия. В первые сутки для профилактики осложнений применяется:

- антибиотик или противомикробный препарат в форме мази, чаще всего тетрациклин;

- антисептики (хлоргексидин и его аналоги) в форме растворов для инстилляции (промывания) глаза;

- нестероидные противовоспалительные средства системного действия в форме таблеток.

Для ускорения регенерации применяются капли в глаза с антиоксидантами (витаминами А и Е), витаминами группы В, коллагеном, пептидами и аминокислотами, гиалуроновой кислотой.

При глубоком разрушении оболочки глаза прибегают к радикальным мерам, чаще всего к пластике роговицы (кератопластике). После восстановления назначают курс антибиотикотерапии, а для профилактики неоваскуляризации, рубцевания и трофических патологий используют препараты с антигипоксическим и противовоспалительным действием.

Проникающие очаги на роговице устраняют только хирургическим путем. После удаления попавших в глаз чужеродных элементов проводят репозицию смещенных элементов: радужки, хрусталика и т. д. Если хрусталик поврежден, проводят его замену протезом. В завершение операции на капсулу глаза накладывают нейлоновые кисетные швы. Их оставляют минимум на 1,5 месяца. В случае если роговая оболочка размозжена и ее невозможно собрать швами, на ее место пересаживают искусственные заплаты или аутотрансплантат (частицу роговицы с уцелевшего глаза).

После операции пострадавших ждет длительная реабилитация, после которой врач оценит состояние капсулы глаза и при необходимости назначить коррекцию: лазерное устранение рубцовых дефектов на роговице или коррекцию зрения.

Возможные осложнения

Даже незначительное повреждение роговицы требует своевременной терапии или наблюдения врача. При отсутствии таковых существует риск инфицирования глазного яблока бактериями, грибками, вирусами и палочками, образования на эпителиальном слое капсулы рубцов, атрофии зрительного нерва.

Наиболее распространенными осложнениями офтальмологи называют:

- вторичную глаукому — часто возникает после термического или химического ожога глаз;

- помутнение стекловидного тела — осложнение, характерное для химической и проникающей травмы глаз;

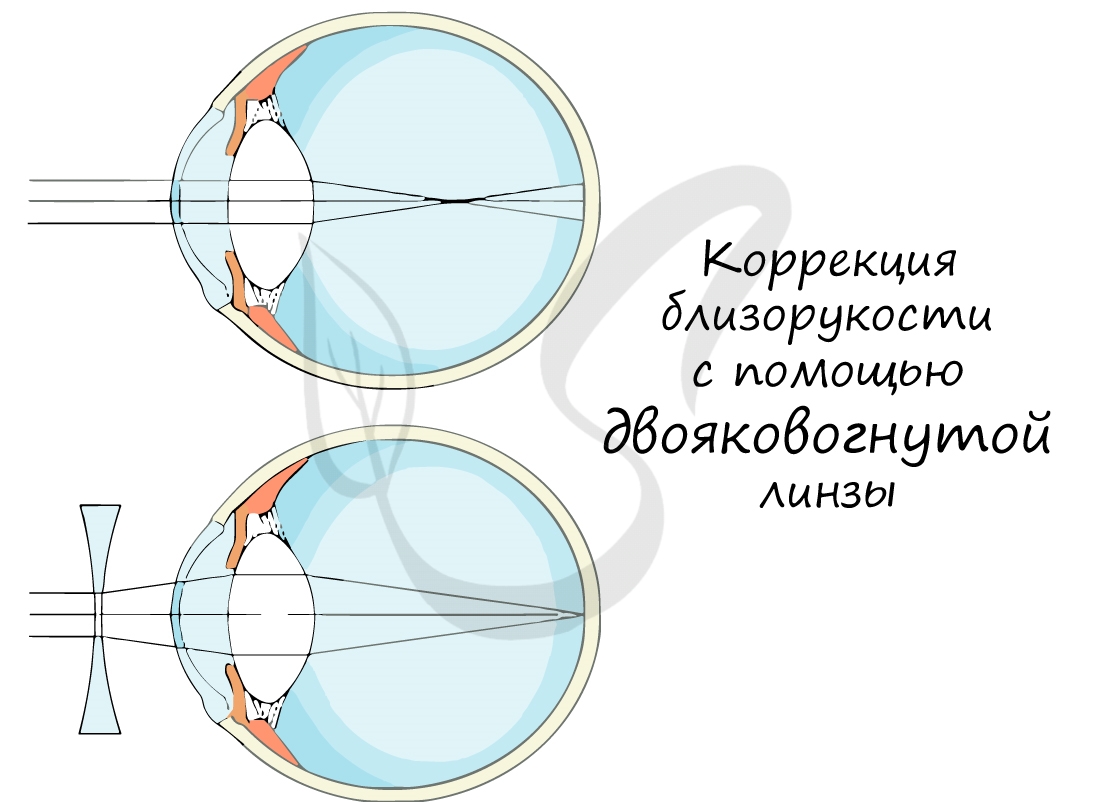

- травматическую катаракту, которая появляется вследствие проникающей травмы.

Непроникающее повреждение, которое не лечили под контролем врача, может осложниться инфицированием глаза, абсцессом головного мозга, сепсисом. Такие последствия сложно поддаются лечению и в 70-80% случаев завершаются летальным исходом. Сохранить здоровье и жизнь может только своевременное обращение к врачу.

- З.С. Смирнова, Л.М. Борисова, М.П. Киселева и др. Противоопухолевая эффективность прототипа лекарственной формы соединения ЛХС-1208 для внутривенного введения // Российский биотерапевтический журнал. 2012. № 2. С. 49.

- М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение II // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 3. С. 41-47.

- Daremberg, «Histoire des sciences médicales» (П., 1966).

- https://meduniver.com/Medical/ophtalmologia/lechenie_posledstvii_pronikaiuchix_ran_glaz.html.

- https://zrenue.com/starye-stati/1039-rubtsy-rogovitsy.html.

- https://www.cvz.ru/articles/zabolevanija-glaz/povrezhdenie-rogovicy-glaza/.

- Мирский, «Хирургия от древности до современности. Очерки истории.» (Москва, Наука, 2000, 798 с.).