Почему глаз видит все перевернутым

Глаз человека — удивительный орган. Он способен превращать электромагнитное излучение (свет) в картинку. Мы видим окружающий мир благодаря многоступенчатого процессу, протекающему в глазах и в мозге.

Человеческий глаз устроен настолько сложно, что различает миллион цветовых оттенков, определяет величину предмета и расстояние до него, меняет фокус при взгляде на дальние и ближние объекты, регулирует объем поступающего света. Ювелирная работа глаз обеспечивается их сложным строением.

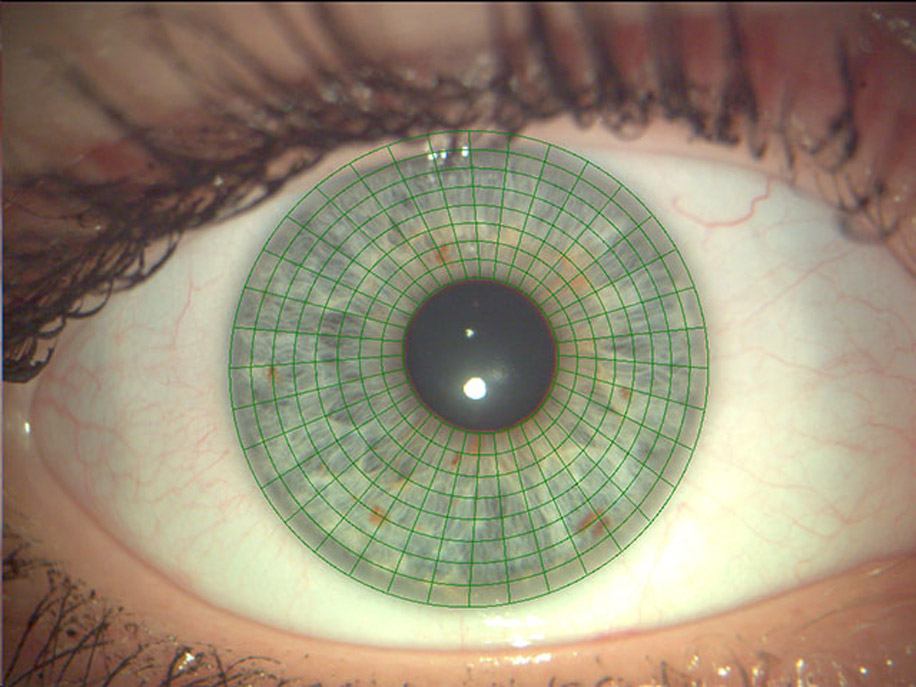

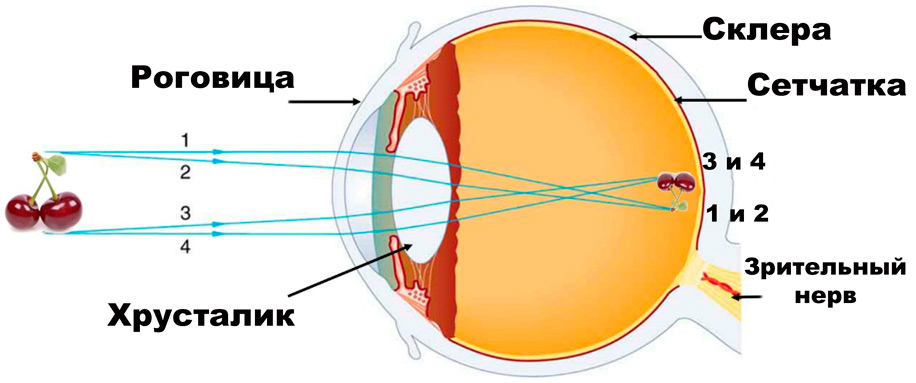

Глаз подобен айсбергу. На виду остаются только передняя зона, покрытая роговицей — прочной оболочкой, не имеющей кровеносных сосудов. Под ней расположена передняя камера, в центре которой находится радужка со зрачком в центре. За зрачком располагается хрусталик. За ним лежит объемное стекловидное тело, составляющее большую часть глаза. Оно состоит из гелеобразного вещества, служит для поддержания формы глазного яблока и проведения световых лучей.

На задней поверхности глаза, за стекловидным телом, находится сетчатка — светочувствительный слой клеток, воспринимающий картинку. К ней подходит зрительный нерв, соединяющийся с головным мозгом. Нерв передает импульсы в центральную нервную систему.

Так выглядит оптическая система глаза в упрощенном виде.

Работа глаз

Световой луч падает на какой-либо предмет в окружающем мире и отражается от него, попадая на роговицу, а затем в зрачок. Тот, расширяясь или сужаясь, регулирует поток света, отсеивая лишние лучи. Благодаря работе зрачка человек может видеть как на ярком свету, так и в темноте.

Через зрачок луч попадает на хрусталик — двояковыпуклую линзу. Задача этого органа — преломить луч и направить его на сетчатку. Благодаря хрусталику человеческий глаз способен к аккомодации. Так называется изменение кривизны лучей для обеспечения видимости на дальних и ближних расстояниях. Аккомодация позволяет видеть звезды на ночном небе и мелкие пылинки вблизи.

Пройдя через хрусталик и изменив траекторию, световой луч достигает сетчатки — самой сложной глазной структуры. Она состоит из клеток-фоторецепторов, способных принимать фотоны. На ней формируется изображение, но оно меньше настоящего и перевернуто вверх ногами.

Фоторецепторы превращают световые лучи в электрические импульсы, которые по волокнам зрительного нерва передаются на кору полушарий головного мозга. При этом каждый глаз воспринимает собственную картинку, а мозг накладывает их друг на друга и превращает в одну.

Почему изображение отпечатывается на сетчатке перевернутым

Ответ на этот вопрос можно получить, если вспомнить школьный курс физики, раздел «Оптика». Согласно законам этой науки любой световой луч, проходящий через криволинейную поверхность, преломляется, и при этом изображение с обратной стороны становится перевернутым.

В глазах сразу две криволинейные поверхности: роговица и хрусталик. Поэтому преломление происходит целых три раза:

- первое — при переходе света через роговицу (картинка переворачивается);

-

второе — при прохождении через переднюю поверхность хрусталика (картинка становится нормальной);

второе — при прохождении через переднюю поверхность хрусталика (картинка становится нормальной); - третье — при прохождении через заднюю выпуклую часть хрусталика (изображение снова переворачивается и поступает в таком виде на сетчатку).

Тройное переворачивание — не необходимость, а просто следствие естественных физических законов. Световой луч не может пройти через линзу, не изменив траекторию, и не сформировав перевернутую картинку.

Удивительно, насколько тонко работает наш мозг. Он приспособился возвращать изображению нормальность. Иначе мы бы видели небо внизу, а землю наверху.

Процессы преломления и восприятия происходят мгновенно. Были проведены эксперименты, показавшие, что от попадания луча на роговицу до восприятия правильного изображения мозгом проходит 13 миллисекунд. Глазные яблоки делают 3 движения в секунду, смотря на разные объекты. Мозг должен успевать за ними: трансформировать картинку в правильную, делать выводы и отдавать команду, куда смотреть дальше.

Таким образом, мы видим все в перевернутом виде, и лишь сложная работа мозга позволяет привести поступающую от глаза картинку в соответствие с реальностью.

Теперь вы можете представить, насколько тонкий зрительный прибор находится у нас в организме. За его здоровьем необходимо следить, иначе он, как и любой прибор, может прийти в негодность. Помочь привести в порядок ваш зрительный аппарат способны врачи клиники Клин Вью. Здесь к вашим услугам самая современная техника и грамотные специалисты! Обращайтесь!

Почему изображение попадает на сетчатку глаза перевернутым?

Зрение человека — сложная оптическая система, способная преобразовывать электромагнитные излучения светового диапазона в видимую картинку. Однако световые лучи, попадающие на сетчатку, изначально формируют перевернутое и уменьшенное изображение, и лишь после обработки мозгом мы наблюдаем мир в привычном виде. Почему же так происходит?

Как устроены и работают наши глаза?

Зрительные органы человека имеют сложное строение. Именно благодаря способности видеть мы воспринимаем до 90% информации об окружающем мире. Человек может различать миллионы оттенков, а также наделен бинокулярным зрением и способен определить величину предмета, расстояние до него, соотнести по размеру окружающие объекты. Кроме того, наш глаз умеет менять фокус для зрения на дальние и ближние расстояния — это называется аккомодацией, регулировать объем поступающего в него света, корректировать хроматические и сферические аберрации и т.д.

Как же происходит процесс восприятия изображения? Световой луч, отраженный от окружающих предметов, проходит через прозрачную выпуклую полусферу переднего отдела глаза — роговицу. Затем он попадает в зрачок — отверстие, расположенное в центре радужной оболочки. Именно благодаря способности зрачка сужаться или расширяться человеческий глаз может приспосабливаться к освещению различной интенсивности.

Далее луч проходит через хрусталик, функция которого — преломление и фокусировка изображения на сетчатке. Он также играет важнейшую роль в аккомодации — изменяет свою кривизну для обеспечения остроты зрения на дальних и ближних расстояниях. Благодаря такому уникальному органу человек при нормальном зрении может без особого труда разглядеть и звезды на ночном небе, и мелкий шрифт в книге. А затем световой луч, преломляясь о хрусталик и фокусируясь, достигает сетчатой оболочки. Это сложнейшая глазная структура, патологии которой приводят к необратимой потере зрения. В сетчатке содержится примерно 137 миллионов различных фоторецепторов, способных обрабатывать до 10 миллиардов фотонов. Именно на сетчатой оболочке формируется изображение, но оно меньше истинного размера и к тому же перевернуто вверх ногами. Благодаря работе фоторецепторов световые лучи трансформируются в электрические импульсы, преодолевают нервные волокна и через зрительный нерв передаются в определенные отделы головного мозга. При этом каждый глаз воспринимает видимое изображение по отдельности, но мозг объединяет их в единое целое, формируя привычную картинку.

Почему изображение попадает на сетчатку в перевернутом виде?

Рассмотрим данное явление подробнее. Почему же зримое нами нормальное изображение попадает на сетчатку вверх ногами? Из курса физики известно, что световые лучи в процессе прохождения через криволинейную поверхность преломляются, при этом изображение с обратной стороны становится перевернутым. Зрительные органы содержат две естественные преломляющие линзы — роговицу и хрусталик, через которые проходят световые лучи, прежде чем попасть на сетчатку. А вот преломляются они при этом целых три раза.

Первое преломление происходит, когда свет пересекает роговицу — видимая картинка переворачивается. Затем луч достигает хрусталика, представляющего собой двояковыпуклую линзу. При прохождении через его первую поверхность изображение опять переворачивается в привычный вид, а при следующем преломлении о заднюю выпуклую часть естественной линзы снова инвертируется и в таком перевернутом виде поступает на сетчатую оболочку.

После тройного переворачивания происходит сложнейший процесс преобразования клетками сетчатки полученной информации в электрические импульсы, которые по зрительному нерву передаются в специальные отделы-анализаторы головного мозга. Они формируют привычное нам изображение: небо находится вверху, а земля внизу. Происходит этот процесс мгновенно. Проведенный нейробиологами из Массачусетского университета эксперимент показал, что человеческий мозг способен обработать изображение минимум за 13 миллисекунд. Участникам нужно было подать сигнал, когда среди меняющихся со скоростью 13-80 миллисекунд картинок они видели определенные сюжеты, например, автомобиль или натюрморт. Ученые считают, что такая способность к оперативной обработке информации помогает выбирать нам объекты для рассмотрения. Глазные яблоки способны перемещать свое положение со скоростью до 3 движений в секунду, за это время мозг должен идентифицировать всю информацию в поле зрения, осознать увиденное и принять решение, куда смотреть дальше.

Как на самом деле видит предметы новорожденный?

Распространено мнение, что младенцы видят окружающий мир перевернутым. Это верно лишь отчасти. На самом деле в первые 30-50 дней зрение ребенка очень несовершенно. Его глазное яблоко имеет слегка приплюснутую форму, сетчатка продолжает формироваться, а желтое пятно (макула), отвечающее за остроту центрального зрения, еще отсутствует. Малыш способен различать только светлые и темные пятна. Например, если в темной комнате зажечь лампу, то новорожденный сможет распознать лишь световой ореол, но не более. Все остальное представляется для него в размытом виде.

Способность мозга к исправлению картинки, передаваемой глазом, требует опыта. Но поскольку малыш еще не способен фокусировать взгляд и четко видеть предметы, то и переворачивать ему, по сути, нечего. К двум месяцам жизни световая чувствительность сетчатки возрастает почти в пять раз, укрепляются глазодвигательные мышцы, объекты обретают свои контуры, хотя видны пока только в двух измерениях — в длину и ширину. Ребенок уже проявляет к ним интерес, тянется ручкой, соответственно, учится различать верх и низ.

Может ли человек научиться видеть мир вверх ногами?

Этот вопрос интересует многих людей. Первый подобный опыт на данную тему был проведен американским психологом Д.М. Стрэттоном. В 1896 году он создал инвертоскоп — оптический прибор, который выпрямляет перевернутое на сетчатке глаза изображение. Использование инвертоскопа позволяет видеть окружающий мир вверх ногами. Первые опыты показали, что человек приспосабливается к такому восприятию через несколько суток. Примерно после трех дней дезориентация уменьшилась, а на восьмой день эксперимента образовались новые зрительно-моторные координации. После того как инвертоскоп сняли с глаз, непривычным казался уже нормальный мир, и вновь требовалось некоторое время для адаптации. При этом подобная способность зафиксирована только у человека — аналогичный эксперимент с обезьяной привел ее в полную апатию, и только через неделю она начала понемногу реагировать на сильные раздражители, при этом оставаясь почти неподвижной.

В современной практике инвертоскоп используется для проведения различных экспериментов в области психологии. Иногда его применяют для космонавтов и моряков с целью тренировки вестибулярного аппарата и профилактики морской болезни.

Построение изображения на сетчатке глаза

Строение глаза очень сложно. Он относится к органам чувств и отвечает за восприятие света. Фоторецепторы могут воспринимать лучи света только в определенном диапазоне длины волн. В основном раздражающее влияние на глаз оказывает свет с длиной волны 400-800 нм. После этого происходит формирование афферентных импульсов, которые поступают далее в центры головного мозга. Так формируются зрительные образы. Глаз выполняет разные функции, например, он может определить форму, величину предметов, расстояние от глаза до объекта, направление движения, освещенность, окрашенность и ряд других параметров.

Преломляющие среды

В строении глазного яблока выделяют две системы. К первой относят оптические среды, которые обладают светопреломляющей способностью. Вторая система включает рецепторный аппарат сетчатки.

Светопреломляющие среды глазного яблока объединяют роговицу, жидкое содержимое передней камеры глаза, хрусталик и стекловидное тело. В зависимости от типа среды, различается коэффициент преломления. В частности, у роговицы этот показатель составляет 1,37, у стеловидного тела и жидкости передней камеры — 1,33, у хрусталика — 1,38, а у его плотного ядра — 1,4. Основным условием нормального зрения является прозрачность светопреломляющих сред.

Фокусное расстояние определяет степень преломления оптической системы, выражающейся в диоприях. Связь в данном случае обратно пропорциональная. Диоптрия подразумевает под собой силу линзы, фокусное расстояние которой составляет 1 метр. Если измерять оптическую силу в диоптриях, то для прозрачных сред глаза она составит 43 для роговицы, а для хрусталика будет изменяться в зависимости от удаленности предмета. Если пациент смотрит вдаль, то она составит 19 (а для всей оптической системы -58), а при максимальном приближении предмета — 33 (для всей оптической системы — 70).

Статическая и динамическая рефракция глаза

Рефракция — это оптическая установка глазного яблока при фокусировке на удаленных предметах.

Если глаз нормальный, то пучок параллельных лучей, идущих от бесконечно далекого предмета, преломляются таким образом, что фокус их совпадает с центральной ямкой сетчатки. Такое глазное яблоко называется эмметропическим. Однако, далеко не всегда человек может похвастаться такими глазами.

Например, близорукость сопровождается увеличением длины глазного яблока (превышает 22,5-23 мм) или увеличением преломляющей силы глаза за счет изменения кривизны хрусталика. При этом параллельный пучок света не попадает на зону макулы, а проецируется перед ней. В результате на плоскость сетчатки попадают уже расходящиеся лучи. В этом случае изображение получается расплывчатым. Глаз называют миопическим. Чтобы изображение стало четким, необходимо передвинуть фокус на плоскость сетчатки. Этого можно достичь в том случае, если пучок света имеет не параллельные, а расходящиеся лучи. Этим можно объяснить тот факт, что близорукий пациент хорошо видит вблизи.

Для контактной коррекции миопии применяют двояковогнутые линзы, способные отодвинуть фокус в зону макулы. Этим можно компенсировать повышенную преломляющую способность вещества хрусталика. Довольно часто миопия носит наследственный характер. При этом пик заболеваемости приходится на школьный возраст и связан с нарушением гигиенических правил. В тяжелых случаях миопия способна вызвать вторичные изменения сетчатки, которые могут сопровождаться значительным снижением зрения и даже слепотой. В связи с этим очень важно вовремя проводить профилактические и лечебные мероприятия, в том числе правильно питаться, заниматься физкультурой, соблюдать гигиенические рекомендации.

Дальнозоркость сопровождается уменьшением длины глаза или снижением коэффициента преломления оптических сред. При этом пучок параллельных лучей от далекого предмета попадает за плоскость сетчатки. В макуле же проецируется участок сходящихся лучей, то есть изображение получается размытым. Глаз называют при этом дальнозорким, то есть гиперметропическим. В отличие от нормального глаза, ближайшая точка ясного видения в этом случае отстоит на некоторое расстояние. Для коррекции гиперметропии можно использовать двояко выпуклые линзы, способные увеличить преломляющую силу глаза. Важно понимать, что истинная врожденная или приобретенная дальнозоркость отличается от пресбиопии (старческой дальнозоркости).

При астигматизме нарушена способность концентрировать лучи света в одной точке, то ест фокус представлен пятном. Связано это с тем, что кривизна хрусталика различается по разным меридианам. При большей преломляющей способности по вертикали, астигматизм принято называть прямым, при увеличении горизонтальной составляющей — обратным. Даже в случае нормального глазного яблока оно несколько астигматично, так как идеально ровной роговицы не бывает. Если рассматривать диск с концентрическими кругами, то возникает незначительное их сплющивание. Если астигматизм приводит к нарушению зрительной функции, то его корректируют с использованием цилиндрических линз, которые располагают в соответствующих меридианах.

Аккомодация глаза

Аккомодация глаза обеспечивает четкое изображение даже при разной удаленности предметов. Эта функция становится возможной, благодаря эластическим свойствам хрусталика, который свободно меняет кривизну, а, следовательно, и преломляющую силу. В связи с этим даже при перемещении объекта лучи, отраженные от него, фокусируются на плоскость сетчатки. Когда человек рассматривает бесконечно отдаленные предметы, ресничная мышца находится в расслабленном состоянии, циннова связка, которая крепится к передней и задней хрусталиковой капсуле, натянута. При натяжении волокон цинновой связки возникает растягивание хрусталика, то есть кривизна его уменьшается. При взгляде вдаль за счет наименьшей кривизны хрусталика, его преломляющая способность также наименьшая. По мере приближения предмета к глазу происходит сокращение ресничной мышцы. В результате циннова связка расслабляется, то есть хрусталик перестает растягиваться. В случае полного расслабления волокон цинновой связки хрусталик под действием силы тяжести опускается примерно на 0,3 мм. В связи эластическими свойствами хрусталиковая линза при отсутствии натяжения становится более выпуклой, а преломляющая сила ее увеличивается.

За сокращение волокон ресничной мышцы отвечает возбуждение парасимпатичесих волокон глазодвигательного нерва, которые реагируют на приток афферентных импульсов в зону среднего мозга.

Если аккомодация не работает, то есть человек смотрит вдаль, то передний радиус кривизны хрусталика составляет 10 мм, при максимальном сокращении ресничной мышцы передний радиус кривизны хрусталика изменяется до 5,3 мм. Изменения заднего радиуса менее значительные: с 6 мм он уменьшается до 5,5 мм.

Аккомодация начинает работать в тот момент, когда предмет приближается на расстояние примерно 65 метров. При этом ресничная мышца переходит из расслабленного состояния в напряженное. Однако при такой удаленности предметов напряжение волокон не велико. Более существенное сокращение мышцы возникает при приближении предмета до 5-10 метров. В дальнейшем степень аккомодации прогрессивно увеличивается до тех пор, пока предмет не выходит из зоны четкой видимости. Наименьшее расстояние, на котором предмет еще виден отчетливо, называется точкой ближайшего ясного видения. В норме дальняя точка ясного видения располагается бесконечно далеко. Интересно, что у птиц и млекопитающих механизм аккомодации сходен с человеческим.

С возрастом происходит снижение эластичности хрусталиковой линзы, при этом амплитуда аккомодации снижается. При этом дальняя точка ясного видения обычно остается на прежнем месте, а ближайшая постепенно отодвигается.

Важно отметить, что при занятиях на близком расстоянии примерно треть аккомодации остается в запасе, поэтому глаз не утомляется.

При старческой дальнозоркости происходит удаления ближайшей точки ясного видения из-за снижения эластичности хрусталика. При пресбиопии уменьшается преломляющая сила хрусталиковой линзы даже при наибольшем усилии аккомодации. В возрасте десяти лет ближайшая точка располагается в 7 см от глаза, в 20 лет смещается на 8,3 см, в 30 лет — до 11 см, к шестидесяти годам она уже сдвигается к 80-100 см.

Построение изображения на сетчатке

Глаз является очень сложной оптической системой. Для изучения его свойств используют упрощенную модель, которую называют редуцированным глазом. Зрительная ось этой модели совпадает с осью обычного глазного яблока и проходит сквозь центры преломляющих сред, попадая в центральную ямку.

В редуцированной модели глаза к преломляющим средам относят только вещество стекловидного тела, в котором отсутствуют главные точки, лежащие в области пересечения преломляющих плоскостей. В истинном глазном яблоке две узловые точки располагаются на расстоянии 0,3 мм друг от друга, их заменяют одной точкой. Луч, который проходит через узловую точку, обязательно должен пройти через сопряженную с ней, покинув ее в параллельном направлении. То есть в редуцированной модели две точки заменены одной, которая помещена на расстоянии в 7,5 мм от поверхности роговицы, то есть в задней трети хрусталика. От сетчатки узловая точка удалена на 15 мм. В случае построения изображения все точки сетчатки рассматриваются как светящиеся. От каждой из них через узловую точку проводится прямая линия.

Изображение, которое формируется на сетчатке уменьшенное, обратное и действительное. Чтобы определить размер на сетчатке, нужно зафиксировать длинное слово, которое напечатано мелким шрифтом. При этом определяют, какое количество букв может различить пациент при полной неподвижности глазного яблока. После этого линейкой измеряют длину букв в миллиметрах. Далее путем геометрических расчетов можно определить длину изображения на сетчатке. Этот размер дает представление о диаметре желтого пятна, которое отвечает за центральное четкое зрение.

Изображение на сетчатке получается обратным, но мы видим предметы прямыми. Связано это с ежедневной тренировкой головного мозга, в частности зрительного анализатора. Чтобы определить положение в пространстве, помимо раздражителей с сетчатки, человек использует возбуждение проприорецепторов мышечного аппарата глаза, а также показания других анализаторов.

Можно сказать, что формирование представлений о положении тела в пространстве основывается на условных рефлексах.

Передача зрительной информации

В последних научных исследованиях было установлено, что в процессе эволюционного развития количество элементов, которые передают информацию с фоторецепторов, увеличивается вместе с числом параллельных цепей афферентных нейронов. Это можно заметить на слуховом анализаторе, но в большей степени именно на зрительном анализаторе.

В зрительном нерве имеется около миллиона нервных волокон. Каждое волокно разделяется на 5-6 частей в промежуточном мозге и заканчивается синапсами в зоне наружного коленчатого тела. При этом каждое волокно на пути от коленчатого тела к большим полушариям головного мозга контактирует с 5000 нейронов, относящихся к зрительному анализатору. Каждый же нейрон зрительного анализатора получает информацию еще от 4000 нейронов. В результате происходит значительное расширение зрительных контактов по направлению к большим полушариям головного мозга.

Фоторецепторы в сетчатке могут передать информацию однократно в тот момент, когда появился новый предмет. Если изображение не изменяется, то в результате адаптации рецепторы перестают возбуждаться, с этим связано то, что информация о статических изображениях не передается в мозг. Также в сетчатке имеются рецепторы, которые передают только изображения предметов, другие же реагируют на движение, появление, исчезновение светового сигнала.

Во время бодрствования по зрительным нервам постоянно предаются афферентные сигналы от фоторецеторов. При разных условиях освещения эти импульсы могут возбуждаться или тормозиться. В зрительном нерве можно выделить три типа волокон. К первому типу относят волокна, которые реагируют только на включение света. Второй тип волокон приводит к торможению афферентных импульсов и реагирует на прекращение освещения. Если повторно включить освещение, то разряд импульсов в этом типе волокон будет тормозиться. Третий тип включает наибольшее количество волокон. Они реагируют как на включение, так и на выключение освещения.

При математическом анализе результатов электрофизиологических исследований установлено, что по пути от сетчатки к зрительному анализатору происходит укрупнение изображения.

Элементами зрительного восприятия являются линии. Первым делом зрительная система выделяет контуры предметов. Чтобы выделить контуры предметов, достаточно врожденных механизмов.

В сетчатке имеется временная и пространственная суммация всех зрительных раздражений, относящихся к рецептивным полям. Число их при нормальном освещении может достигать 800 тысяч, что примерно соответствует количеству волокон в зрительном нерве.

Для регуляции обмена веществ в рецепторах сетчатки имеется ретикулярная формация. Если раздражать ее электрическим током при помощи игольчатых электродов, то изменяется частота афферентных импульсов, которые возникают в фоторецепторах в ответ на вспышку света. Ретикулярная формация воздействует на фоторецепторы через тонкие эфферентные гамма-волокна, которые проникают в сетчатку, а также через проприоцепторный аппарат. Обычно через некоторое время после того, как началось раздражение сетчатки афферентная импульсация внезапно возрастает. Эффект этот может сохраняться длительное время даже после прекращения раздражения. Можно сказать, что возбудимость сетчатки значительно повышают адренергические симпатические нейроны, которые относятся к ретикулярной формации. Их характеризует большой латентный период и длительно последействие.

Рецептивные поля сетчатки представлены двумя типами. К первому относят элементы, которые кодируют самые простые конфигурации образа с учетом отдельных структур. Второй тип отвечает за кодирование конфигурации в целом, за счет их работы происходит укрупнение зрительных образов. Другими словами, статическое кодирование начинается еще на уровне сетчатки. После выхода из сетчатки импульсы поступают в зону наружных коленчатых тел, где и происходит основное кодирование зрительного образа с применением крупных блоков. Также в этой зоне передаются отдельные фрагменты конфигурации изображения, скорость и направление его движения.

На протяжении жизни происходит условно-рефлекторное запоминание зрительных образов, имеющих биологическое значение. В результате рецепторы сетчатки могут предавать отдельные зрительные сигналы, но о методах декодирования пока не известно.

Из центральной ямки выходит примерно 30 тысяч нервных волокон, при помощи которых происходит передача 900 тысяч бит информации за 0,1 секунду. За это же время в зрительной зоне больших полушарий может быть обработано не более 4 бит информации. То есть объем зрительной информации ограничен не сетчаткой, а декодированием в высших центрах зрения.

- ОФС.1.2.1.1.0003.15 Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях // Государственная фармакопея, XIII изд.

- Puccinotti, «Storia della medicina» (Ливорно, 1954—1959).

- М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение I // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 2. С. 71-77.

- https://cvclinic.ru/vsyo-o-zrenii/glaz-vidit-perevernutym/.

- https://www.ochkov.net/informaciya/stati/pochemu-chelovecheskij-glaz-vidit-predmety-perevernutymi.htm.

- https://setchatkaglaza.ru/stroenie/postroenie-izobrazhenia-na-setchatke.

- Wise, «Review of the History of Medicine» (Л., 1967).