Л.А. Туктаров, О.И. Добронравов, И.Р. Баширов, А.Ю. Расческов

ООО «Межрайонный центр глазной хирургии» Республика Татарстан, с. Шемордан.

Актуальность. Роговичный отек после операции факоэмульсификации катаракты является наиболее частым осложнением в практике любого офтальмохирурга. Данный вид осложнения чаще встречается у лиц пожилого возраста, так как у них ниже плотность эндотелиальных клеток. Определенная роль в протекции эндотелиального клеточного пласта в ходе оперативного вмешательства отводится комбинациям дисперсных и когезивных вискоэластиков. Тем не менее, высокая степень ирригации и мощность используемого ультразвука при катарактах высокой плотности неизбежно приводят к коагуляции эндотелия в области тоннельного разреза. При этом происходит просачивание влаги передней камеры в строму и увеличение толщины роговицы. Влага из передней камеры, скопившись в строме, в передних её отделах находится в связанном состоянии, в результате высвобождение её с течением времени происходит значительно труднее. Параллельное расположение коллагеновых фибрилл нарушается и создается препятствие для прохождения лучей света через строму.

Легкий отек, как правило, не нуждается в специальном лечении. Иногда назначают концентрированные гиперосмолярные глазные капли или мази в комбинации с препаратами, активизирующими клеточный метаболизм (актовегин, солкосерил, корнерегель). Но при длительно сохраняющихся отеках данная терапия является мало эффективной.

Цель работы — оценить эффективность наложения стягивающих роговичных швов для уменьшения гидратации и восстановления эндотелиального барьера на примере клинического случая.

Материалы и методы. В нашей практике мы наблюдали клинический случай стойкого стромального отека роговицы у пациентки М., 82 лет, после операции методом ультразвуковой факоэмульсификации, находившейся под наблюдением в нашей клинике с мая 2012 по сентябрь 2012 года. Пациентка 11 мая 2012 года обратилась с жалобами на постепенное ухудшение зрения левого глаза в течение года. Страдает артериальной гипертензией.

Острота зрения при поступлении: ВГД при поступлении:

ОД — 0.06 н/к 11

ОС — 0,4 сфера +1.5Д = 0.5 12

Объективный статус: ОД — положение глазного яблока ортофория. Придатки не изменены. Передний отрезок без патологии. Хрусталик гомогенно мутный, псевдоэксфолиации на передней капсуле. Глубжележащие отделы не офтальмоскопируются.

ОС — положение глазного яблока ортофория. Придатки не изменены. Передний отрезок без патологии. Хрусталик помутнение ядра кортикальных слоев. Стекловидное тело нитчатые помутнения. Глазное дно: ДЗН б/розовый, границы четкие, сосуды сужены. Макулярная область за флером.

D.S: ОД — Осложненная катаракта 4 степени, псевдоэксфолиативный синдром.

ОС — Возрастная катаракта 2-3 степени.

17 мая 2012 года была выполнена операция: ультразвуковая факоэмульсификация катаракты правого глаза с имплантацией ИОЛ по стандартной методике через тоннельный разрез 2.2 мм.

В послеоперационном периоде пациентка предъявляла жалобы на низкое зрение. Острота зрения не превышала 0.3 с коррекцией. Объективно: ОД — спокойный. Интрастромальный отек роговицы. Множественные складки десцеметовой оболочки. Передняя камера глубокая. Зрачок круглый, реагирует на свет. Радужная оболочка структурная. ИОЛ центрирована в капсульном мешке. Рефлекс с глазного дна розовый, детали не видны из-за непрозрачности сред. Проводилась интенсивная консервативная терапия. Однако сохранялась устойчивая гидратация стромы. Местное медикаментозное лечение не привело к значительному прогрессу.

12 июля 2012 года в переднюю камеру оперированного глаза введен стерильный воздух и наложены 4 сквозных узловых роговичных шва в параоптической зоне в 3 мм от лимба. Послеоперационный период протекал без особенностей. 2 августа 2012 года швы были сняты.

На момент осмотра 5 сентября 2012 года пациентка отмечала значительное улучшение остроты зрения. Объективно: острота зрения OД 0.7 не корригирует. Глаз спокойный. Конъюнктива не изменена. Роговица прозрачная. Складки десцеметовой оболочки расправились. Передняя камера глубокая. Влага прозрачная. Радужная оболочка структурная. Зрачок круглый, реагирует на свет. ИОЛ центрирована в капсульном мешке. Рефлекс с г/дна розовый.

Результаты. Наложение стягивающих роговичных швов привело к расправлению складок десцеметовой оболочки и быстрой дегидратации стромы.

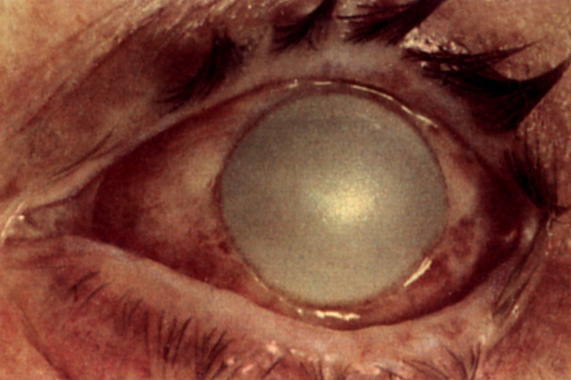

Фото 1. Состояние роговицы до наложения стягивающих швов.

Фото 2. Состояние роговицы через 1 месяц после снятия 3-х роговичных швов.

Выводы. На примере данного клинического случая можно сделать выводы, что методика наложения стягивающих роговичных швов является оправданной и высокоэффективной при длительно сохраняющихся стромальных отеках роговицы после ультразвуковой факоэмульсификации катаракты. Она дает быструю реабилитацию и может быть выполнена любым офтальмохирургом.

Список литературы:

1. Бушмич Д.Г. Некоторые вопросы клиники и лечения послеоперационной дистрофии роговой оболочки // Офтальмол. Журнал, 1970, № 1, С. 11-17.

2. Дронов М.М. Глубокая дистрофия роговой оболочки и методы ее лечения // Автореферат дисс.на соиск.уч.ст.канд.мед.наук, Ленинград, 1978г.

3. Лещенко И.А. Мягкие контактные линзы и их подбор.//«ВЕКО». 2011

4. Сметанина М.А. Микроинвазивная десцеметопластика в лечении эндотелиальной дистрофии роговицы//Автореферат дисс.на соиск.уч.ст.канд.мед.наук, Москва, 2011.

Imposing tightening corneal seams at stromal corneal edema after surgical treatment of cataract phacoemulsification method (clinical case).

L.A. Tuktarov, O.I. Dobronravov, I.R. Bashirov, A.U. Rascheskov

Republic of Tatarstan, vil.Shemordan «Interregional center of eye surgery»

Name: Lenar Tuktarov A.

of Birth: 11 May 1982

Address: Republic of Tatarstan, Sabinsky district, village Shemordan, Frunze street 6b, 422050 «Regional center of eye surgery»

Official capacity: Ophthalmologist

TelephoneFax: +7(84362) 32-480

Cell: +7(9172)285-992

: mcghrt@yandex.ru

Website: www.huzangaevo.mcgh.ru

Name: Oleg Dobronravov I.

of Birth: 23 August 1986

Address: Republic of Tatarstan, Sabinsky district, village Shemordan, Frunze street 6b, 422050 «Regional center of eye surgery»

Official capacity: Ophthalmologist

TelephoneFax: +7(84362) 32-480

Cell: +7(9063)207-373

: mcghrt@yandex.ru

Website: www.huzangaevo.mcgh.ru

Name: Iskander Bashirov R.

of Birth: 4 October 1986

Address: Republic of Tatarstan, Sabinsky district, village Shemordan, Frunze street 6b, 422050 «Regional center of eye surgery»

Official capacity: of the Department. Ophthalmologist

TelephoneFax: +7(84362) 32-480

Cell: +7(9274)239-683

: mcghrt@yandex.ru

Website: www.huzangaevo.mcgh.ru

Name: Alexander Rascheskov Y.

of Birth: 2 January 1967

Address: Republic of Tatarstan, Kazan, P. Lumumby street 28a, 420081 «Eye surgery Rascheskov»

Official capacity: Chief medical officer. Ophthalmologist

TelephoneFax: +7(843) 295-03-03

Cell: +7(9872)961-589

: raskov@list.ru

Website: www.rascheskoff.ru

Наложение стягивающих роговичных швов при стромальных отеках роговицы после оперативного лечения катаракты методом факоэмульсификации (клинический случай)

Туктаров Л.А., Добронравов О.И., Баширов И.Р., Расческов А.Ю.

Роговичный отек после операции факоэмульсификации катаракты является наиболее частым осложнением в практике любого офтальмохирурга. Данный вид осложнения чаще встречается у лиц пожилого возраста, так как у них ниже плотность эндотелиальных клеток. Определенная роль в протекции эндотелиального клеточного пласта в ходе оперативного вмешательства отводится комбинациям дисперсных и когезивных вискоэластиков. Тем не менее, высокая степень ирригации и мощность используемого ультразвука при катарактах высокой плотности неизбежно приводят к коагуляции эндотелия в области тоннельного разреза. При этом происходит просачивание влаги передней камеры в строму и увеличение толщины роговицы. Влага из передней камеры, скопившись в строме, в передних её отделах находится в связанном состоянии, в результате высвобождение её с течением времени происходит значительно труднее. Параллельное расположение коллагеновых фибрилл нарушается и создается препятствие для прохождения лучей света через строму.

Легкий отек, как правило, не нуждается в специальном лечении. Иногда назначают концентрированные гиперосмолярные глазные капли или мази в комбинации с препаратами, активизирующими клеточный метаболизм (актовегин, солкосерил, корнерегель). Но при длительно сохраняющихся отеках данная терапия является мало эффективной.

Цель — оценить эффективность наложения стягивающих роговичных швов для уменьшения гидратации и восстановления эндотелиального барьера на примере клинического случая.

Материал и методы. В нашей практике мы наблюдали клинический случай стойкого стромального отека роговицы у пациентки М., 82 лет, после операции методом ультразвуковой факоэмульсификации, находившейся под наблюдением в нашей клинике с мая 2012 по сентябрь 2012 года. Пациентка 11 мая 2012 года обратилась с жалобами на постепенное ухудшение зрения левого глаза в течение года. Страдает артериальной гипертензией.

Острота зрения при поступлении: ОD — 0,06 н/к; ОS — 0,4 сфера +1,5Д = 0,5. ВГД при поступлении — 11 мм рт. ст. и 12 мм рт. ст. соответственно.

Объективный статус: ОD — положение глазного яблока — ортофория. Придатки не изменены.

Передний отрезок без патологии. Хрусталик гомогенно мутный, псевдоэксфолиации на передней капсуле. Глубжележащие отделы не офтальмоскопируются. ОS — положение глазного яблока — ортофория.

Придатки не изменены. Передний отрезок без патологии. Хрусталик — помутнение ядра кортикальных слоев. Стекловидное тело — нитчатые помутнения. Глазное дно: ДЗН б/розовый, границы четкие, сосуды сужены. Макулярная область за флером.

Диагноз: ОD — Осложненная катаракта 4 степени, псевдоэксфолиативный синдром. ОS — Возрастная катаракта 2-3 степени.

Результаты и обсуждение. 17 мая 2012 года была выполнена операция: ультразвуковая факоэмульсификация катаракты правого глаза с имплантацией ИОЛ по стандартной методике через тоннельный разрез 2,2 мм.

В послеоперационном периоде пациентка предъявляла жалобы на низкое зрение. Острота зрения не превышала 0,3 с коррекцией.

Объективно: ОD — спокойный. Интрастромальный отек роговицы. Множественные складки десцеметовой оболочки. Передняя камера глубокая. Зрачок круглый, реагирует на свет. Радужная оболочка структурная. ИОЛ центрирована в капсульном мешке. Рефлекс с глазного дна розовый, детали не видны из-за непрозрачности сред. Проводилась интенсивная консервативная терапия. Однако сохранялась устойчивая гидратация стромы. Местное медикаментозное лечение не привело к значительному прогрессу. 12 июля 2012 года в переднюю камеру оперированного глаза введен стерильный воздух и наложены 4 сквозных узловых роговичных шва в параоптической зоне в 3 мм от лимба. Послеоперационный период протекал без особенностей. 2 августа 2012 года швы были сняты.

На момент осмотра 5 сентября 2012 года пациентка отмечала значительное улучшение остроты зрения. Объективно: острота зрения OD — 0,7, не корригирует. Глаз спокойный. Конъюнктива не изменена. Роговица прозрачная. Складки десцеметовой оболочки расправились. Передняя камера глубокая. Влага прозрачная. Радужная оболочка структурная. Зрачок круглый, реагирует на свет. ИОЛ центрирована в капсульном мешке. Рефлекс с г/дна розовый.

Наложение стягивающих роговичных швов привело к расправлению складок десцеметовой оболочки и быстрой дегидратации стромы.

Выводы. На примере данного клинического случая можно сделать выводы, что методика наложения стягивающих роговичных швов является оправданной и высокоэффективной при длительно сохраняющихся стромальных отеках роговицы после ультразвуковой факоэмульсификации катаракты. Она дает быструю реабилитацию и может быть выполнена любым офтальмохирургом.

Шовный материал в офтальмологии

Как и в любой другой области хирургии, в офтальмохирургии целью наложения швов, является адаптация края раны и обеспечение возможности рубцовой ткани легко и быстро восстановить неоднородность структуры. Для хорошего шва очень важно выравнивать анатомические поверхности, удерживая их в нужном положении так, чтобы уже сшитая ткань оставалась надежно соединенной даже в случае воздействия значительной внешней силы.

В этой связи важным условием получения положительного результата, является правильный выбор нитей, предназначенных для офтальмологических операций. Причем, требования к шовному материалу в этой области достаточно строги:

- Нить должна быть изготовлена из неинфицированного сырья;

- Должна существовать возможность стерилизовать материал легко и надежно;

- Нить должна быть тонкой, гладкой, эластичной, равномерной и монолитной;

- Материал должен рассасываться, но не терять прочность под воздействием ферментов тканей;

- Материал должен быть нереактогенным.

Еще одно важное требование к хирургической нити в офтальмологии — ее визуализация. Нить должна быть хорошо различима в операционном поле. В то же время, окраска нити способна вызывать дополнительную воспалительную реакцию и изменять характеристики самой нити.

В этом смысле шовные материалы, такие как шелк, кетгут, хлопок или лен, приофтальмологических операциях применять не рекомендуется.

Наиболее подходящими для наложения швов при офтальмологических операциях, считаются хирургические синтетические монофиламентные нити. Они отличаются высокой прочностью и упругостью, подразумевают стабильный диаметр, биосовместимы и не способны вызывать воспалительных реакций. Вместе с тем, такие нити обеспечивают стабильное соединение краев раны, с быстрым рубцеванием и отсутствием некроза тканей.

По величине диаметра сечения проводят нумерацию шовного материала. Нить диаметром менее 8-0 классифицируется как микрохирургический материал.

Разновидности шовных материалов

Нейлон. Неабсорбируемый, монофиламентный синтетический шовный материал, обладающий весьма большой прочностью на разрыв. Вследствие высокой гладкости материала, нити нейлона могут непрочно скрепляться в узле.

Кетгут. Абсорбируемый мультифиламентный материал на натуральной основе, который сохраняет прочность на разрыв не менее 2-х недель.

Шелк. Неабсорбируемый мультифиламентный синтетический материал, с повышенной прочностью на разрыв. При применении, шелк способен в течение года потерять прочность из-за действия тканевых ферментов, что может вызывать реакцию воспаления.

Полиэстер. Нерассасывающийся синтетический шовный материал, который характеризуется отличным уровнем биосовместимости. Может находиться в тканях неограниченно долгое время. Обладает легким прохождением сквозь ткани, отличается особой надежностью в узле.

ПГА — полигликоид. Рассасывающийся синтетический шовный материал, отличающийся самым минимальным воспалительным действием. Нить прочная и ровная, легко проходит сквозь ткани и надежно держит узел. В течение месяца происходит частичное рассасывание нити, в течение трех месяцев — полное. Аналогичными свойствами обладают шовные материалы полисорб, дексон, викрил.

Пролен. Монофиламентный нерассасывающийся синтетический шовный материал, практически не способный вызывать воспалительной реакции в тканях. Нить никогда не подвергается биодеградации, она биологически инертна и исключает развитие лигатурных свищей или отторжение шовного материала. Проленовые нити не срастаются с окружающими тканями, их легко снимать вытягиванием.

Шовный материал для офтальмохирургии комплектуется исключительно атравматическими иглами, которые при проникновении между тканевыми тонкими слоями, не повреждает их. При этом иглы имеют уплощенную и шпателеобразную форму, что делает процесс наложения шва максимально быстрым и безопасным.

В медицинском центре «Московская Глазная Клиника» все желающие могут пройти обследование на самой современной диагностической аппаратуре, а по результатам — получить консультацию высококлассного специалиста. Мы открыты семь дней в неделю и работаем ежедневно с 9 ч до 21 ч. Наши специалисты помогут выявить причину снижения зрения, и проведут грамотное лечение выявленных патологий. Опытные рефракционные хирурги, детальная диагностика и обследование, а также большой профессиональный опыт наших специалистов позволяют обеспечить максимально благоприятный результат для пациента.

Уточнить стоимость той или иной процедуры, записаться на прием в «Московскую Глазную Клинику» Вы можете по многоканальному телефону 8 (800) 777-38-81 (ежедневно с 9:00 до 21:00, бесплатно для мобильных и регионов РФ) или воспользовавшись формой онлайн-записи.

Тактика выбора техники хирургического вмешательства в зависимости от степени тяжести проптоза глазного яблока

Автор: Олейник В.В, Центр ветеринарной офтальмологии и микрохирургии доктора Шилкина, г. Москва.

Проптоз глазного яблока — патология, требующая незамедлительного оказания лечебной помощи животному. Существующий до настоящего времени хирургический шаблон совершенно не учитывал степень повреждения экстра- и интраокулярных структур, что нередко приводило к осложнениям как во время оперативного вмешательства, так и после него.

Материалы и методы

Работа проведена на базе «Московского ветеринарного центра офтальмологии и микрохирургии глаза Эскулап» и «Центра ветеринарной офтальмологии доктора Шилкина», г. Москва. За период с 2004 по 2013 год включительно нами прооперировано 166 животных (из них 17 кошек и 149 собак) различных половозрастных групп.

Состояние окружающих глаз тканей и век определяли методом биомикроскопии при помощи налобного бинокулярного микроскопа; переднего отрезка глаза — при помощи щелевой лампы. Повреждения роговицы исключали проведением флюоресцеинового теста. Состояние заднего отрезка глаза исследовали методом прямой офтальмоскопии с помощью офтальмоскопов Neitz BXa-RP, PanOptic и обратной бинокулярной офтальмоскопии с использованием налобного бинокулярного офтальмоскопа НБО-3-01 и линз 20 и 28 Д. Внутриглазное давление измеряли по стандартной методике тонометром Маклакова. Ультрасонографию интраокулярных структур и ретробульбарного пространства проводили на аппаратах Honda 2000 и Medison Sonoace X6 в В-режиме с применением конвексных датчиков частотой 7,5 и 9 МГц соответственно. При подозрении на повреждение костей черепа и шеи проводили рентгенографию на аппарате 12-П6.

Техническое оснащение

Операции проводили под операционным микроскопом фирмы Opton с коаксиальным и боковым освещением. Увеличение на разных этапах операции варьировалось от 6 до 15. Для проведения микрохирургических манипуляций использовали стандартный набор микрохирургического инструментария. Для восстановления целостности роговицы использовали монофиламентный нерассасывающийся шовный материал PROLEN N 8-0; склеры, глазодвигательных мышц — PROLEN N 7-0; конъюнктивы — VICRYL N 6-0. В качестве шовного материала для век применяли шелк N 4-0 и N 4, 2.

Клиническое обследование и техника операции

На первом этапе, при поступлении животного в клинику проводили его общее клиническое обследование. Затем — стандартное офтальмологическое обследование, включающее осмотр и пальпацию окружающих глаз тканей, биомикроскопию век и глазного яблока, диагностическое окрашивание роговицы флюоресцеином, тонометрию, офтальмоскопию, УЗИ.

По результатам обследования устанавливали степень тяжести проптоза глазного яблока согласно разработанной нами классификации и принимали решение о методе хирургического вмешательства и соответствующей медикаментозной терапии.

При легкой степени проптоза глазного яблока перед хирургом стоят следующие задачи:

1) предотвратить отек и последующую атрофию зрительного нерва;

2) репозировать глазное яблоко в орбиту;

3) иммобилизировать глазное яблоко на период, необходимый для восстановления мышечного аппарата глаза.

Предоперационная медикаментозная терапия

Для купирования явлений отека зрительного нерва и сетчатки, возникших вследствие декомпрессионно-компрессионного синдрома и предупреждения геморрагий применяли лазикс, маннитол, метипред, дицинон.

Этапы операции

Подготовку операционного поля осуществляли по общепринятой методике.

Техника оперативного вмешательства при легкой степени проптоза глазного яблока достаточно проста и эффективна.

Для выбора способа репозиции глазного яблока оценивали степень отека конъюнктивы и эластичность век:

- При незначительном или умеренном отеке конъюнктивы и эластичных веках проводили следующую манипуляцию: края верхнего и нижнего века в средней части захватывали двумя лапчатыми пинцетами и, приподнимая над конъюнктивой, подтягивали к центру роговицы. Одновременно с этим оказывали умеренное давление на роговицу и репозировали глазное яблоко в орбиту.

- При выраженном отеке конъюнктивы и неэластичных веках (что всегда отмечается у кошек) для репозиции глазного яблока необходимо осуществить латеральную кантотомию. Для этого проводили инфильтрационную анестезию (0,5% р-р новокаина, 0,1% адреналином 1:50) кожи в области латеральной спайки век. Затем на место предполагаемого разреза накладывали гемостатический зажим на 5-10 сек. (для предупреждения кровотечения из ветвей ангулярной артерии), после чего рассекали латеральную спайку век до костного края орбиты, благодаря этому натяжение век ослабевало, и репозиция глаза значительно облегчалась (Рис. 1, 2).

Следует отметить, что ретробульбарные инъекции противовоспалительных препаратов при проптозе глазного яблока мы не проводили, так как введение жидкости в ретробульбарное пространство (при имеющемся там отеке и гематоме) не оказывает ожидаемого лечебного эффекта, а лишь затрудняет репозицию глазного яблока.

Перед иммобилизацией глазного яблока необходимо удалить с поверхности роговицы некротизированные ткани. Для этого проводили ирригацию 0,9%-ным раствором натрия хлорида и при необходимости — суперфициальную кератэктомию.

Для иммобилизации глазного яблока использовали трехэтажную блефарорафию. Первый этаж формировали за счет третьего века, которое расправляли и фиксировали в области латерального угла глаза. Для этого на третье веко накладывали 2 петлевидных шва в области ножки хряща, далее швы выводили на кожу век и фиксировали как петлевидные валикообразные швы. В качестве валика использовали фрагмент трубки инфузионной системы. Второй этаж формировали путем наложения 3-4 одиночных узловатых швов на края верхнего и нижнего века, закрывая глазную щель (Рис. 3). При данной манипуляции важно правильно наложить швы. Для этого вкол иглы осуществляли в кожу верхнего века, отступая от края 5-8 мм, далее иглу проводили в толще века (через хрящ) и выводили строго в интрамаргинальном крае века в области точек выхода мейбомиевых желез. Далее вкол проводили в интрамаргинальный край нижнего века, также в зоне выхода протоков мейбомиевых желез, и через толщу века выводили на кожу на расстоянии 5-8 мм от края.

Наиболее распространенные ошибки в процессе наложения швов на веки происходят:

1) При смещении шва кнаружи от интрамаргинального края века, в результате чего возникает заворот ресничного края век и роговица травмируется.

2) При смещении шва внутрь от интрамаргинального края, что приводит к контакту шовного материала с роговицей и ее протрузии вплоть до перфорации.

На последнем этапе на верхнее и нижнее веко дополнительно накладывали 2-3 петлевидных валикообразных шва, что позволяло полностью репозировать глазное яблоко (Рис. 4, 5).

Петлевидные швы третьего этажа при легкой степени проптоза глазного яблока желательно снимать на 3-5-й день после операции.

Следует заметить, что мы давно отказались от наложения кисетного шва на веки, так как после его снятия у большинства животных отмечали стойкую рубцовую деформацию краев век. Помимо этого, данный шов не обеспечивает достаточную иммобилизацию глазного яблока.

В послеоперационном периоде ежедневно 4-6 раз в день проводили обработку швов и кожи век растворами антисептиков. В конъюнктивальную полость рекомендовали инстилляции глазных капель с антибиотиками (ципровет, ирис, тобрекс).

Системная терапия включала:

— антибиотикотерапию (кобактан, цефазолин, цефотаксим, байтрил, ципролет) 5-7 дней;

— противовоспалительную терапию (метипред, дексаметазон) 3-5 дней;

— дегидратационную терапию (лазикс и маннитол) 2-3 дня;

— ангиопротекторы (дицинон и аскорутин) 7-14 дней.

На 14-й день швы с верхнего и нижнего, а также третьего века снимали. Весь послеоперационный период до снятия швов животное должно находиться в защитном воротнике, пренебрежение к данной рекомендации приводило к расчесыванию глаза, прорезыванию швов и септическим осложнениям.

Состояние глаза после снятия швов на 14-й день после операции: конъюнктива бледно-розовая, инъекция сосудов не выражена, роговица прозрачная, гладкая, блестящая, влажная, сферичная, передняя камера нормальной глубины, влага передней камеры прозрачна, радужка без изменений, зрачок реагирует на свет, стекловидное тело прозрачно, сетчатка и зрительный нерв в большинстве случаев без видимых патологических изменений.

По данной методике прооперировано 80 животных, из них 75 собак и 5 кошек.

Осложнения

Интраоперационные осложнения при вышеописанном оперативном вмешательстве не встречаются из-за простоты его выполнения.

Послеоперационные осложнения:

- Длительно не заживающая эрозия роговицы — 12%.

- Частичная атрофия зрительного нерва — 23%.

- Отек зрительного нерва — 3%.

Следует заметить, что процент послеоперационных осложнений прямо пропорционален времени, прошедшему между травмой и началом лечения.

В целом простота техники хирургического вмешательства при легкой степени проптоза глазного яблока позволяет осуществлять данную операцию врачам широкого профиля и сохранить зрение животным без использования специального офтальмологического оборудования.

При средней степени проптоза глазного яблока перед хирургом стоят следующие задачи:

1. Снизить степень транссудации в зрительном нерве, его окружении, сетчатке и сосудистой оболочке. Купировать кровотечение в поврежденных тканях глаза.

2. Восстановить целостность глазодвигательных мышц.

3. Провести эвакуацию крови (при ее наличии) из передней камеры глаза.

4. Иммобилизировать глазное яблоко.

Предоперационная медикаментозная терапия включала следующие группы препаратов: обезболивающие, кортикостероиды, мочегонные, кровоостанавливающие.

На первом этапе операции проводили латеральную кантотомию по описанной выше методике.

Ретробульбарный отек и гематома, помимо затруднения репозиции глаза, оказывают негативное влияние на трофику зрительного нерва, что впоследствии может привести к его атрофии. Поэтому необходимо осуществить дренирование ретробульбарного пространства. С этой целью в области экватора глаза в 3 сегментах на 14, 16 и 20 часах проводили рассечение конъюнктивы и теноновой оболочки, затем изогнутым глазным шпателем формировали канал в ретробульбарное пространство (Рис. 6).

Эту процедуру необходимо выполнять с особой осторожностью, так как в зоне экватора глаза из склеры выходят вортикозные вены (основные пути оттока крови), повреждение которых приводит к нарушению гемо- и гидродинамики глаза вплоть до развития острого приступа глаукомы. С целью сокращения сроков резорбции гематомы в дренажные каналы вводили растворы фибринолитиков (гемаза, фибринолизин, лидаза).

При наличии страбизма и смещении зрительной оси пораженного глаза проводили восстановление поврежденных мышц путем фиксации их к склере П-образными швами. В некоторых случаях сокращение и деформация разорванной глазодвигательной мышцы не позволяет хирургически восстановить ее целостность. В данной ситуации для восстановления анатомического положения глазного яблока мы прибегаем к формированию искусственной связки между склерой и периорбитой. Склера в области экватора значительно тоньше роговицы, поэтому все связанные с ней манипуляции осуществляли с особой деликатностью только под операционным микроскопом, так как даже единичный сквозной прокол склеры неминуемо приведет к повреждению сосудистой оболочки и интраокулярному кровоизлиянию. Разрывы конъюнктивы ушивали непрерывным швом, используя рассасывающуюся нить VICRYL N 6-0.

Повреждения роговицы при проптозе глазного яблока средней степени могут варьироваться от субтотальных эрозий до обширного некроза и язв роговицы. Так, при эрозии, язве или некрозе роговицы, не превышающей 1/5 ее глубины, проводили суперфициальную кератэктомию, а при более глубоких повреждениях — трансплантацию искусственной роговицы.

При наличии гифемы необходимо удалить кровь из передней камеры с целью предотвращения развития транзиторной глаукомы вследствие блокады дренажной системы глаза форменными элементами крови и сгустками фибрина. Для этого через парацентез в сегменте с 10 до 14 часов с помощью ирригационно-аспирационной двухканальной системы проводили промывание передней камеры глаза. После удаления гифемы в переднюю камеру вводили раствор, содержащий антибиотики и мидриатики.

Иммобилизацию глазного яблока осуществляли путем проведения 2-этажной блефарорафии. Первый этаж формировали путем наложения 3-4 одиночных узловатых швов на края верхнего и нижнего века, закрывая глазную щель. Второй — путем наложения на верхнее и нижнее веко дополнительно 2-3 петлевидных валикообразных швов, что позволяло надежно репозировать глазное яблоко (Рис. 7).

Помимо перечисленных манипуляций, с 2011 года мы дополнили вышеописанную методику пластикой медиального и латерального углов глазной щели у брахицефальных собак. Данная манипуляция за счет уменьшения глазной щели позволяет устранить лагофтальм, сократить сроки эпителизации нейротрофических язв роговицы и снизить частоту развития синдрома сухого глаза.

Швы снимали на 14-й день после операции.

Послеоперационный уход осуществляли аналогично таковому при легкой степени проптоза.

По данной методике прооперировано 158 животных, из них 136 собак и 22 кошки.

Интраоперационные осложнения:

1. Перфорация склеры при подшивании мышц — 1,2% (2 случая).

2. Разрывы сосудов в ретробульбарном пространстве — 1,8% (3 случая).

Купирование интраоперационных осложнений необходимо проводить экстренно, так как перфорацию склеры необходимо закрывать силиконовой пломбой, фиксируя ее к склере П-образными швами. Ретробульбарное кровотечение блокировали путем введения через дренажный канал кусочка гемостатической губки.

Послеоперационные осложнения:

- Страбизм различной степени выраженности — 7%.

- Язва или эрозия роговицы — 50%.

- Синдром сухого глаза — 15%.

- Атрофия зрительного нерва — 59%.

- Лагофтальм — 34% (данное осложнение перестало встречаться после введения в технику операции пластики углов глазной щели).

- Ограничение подвижности глазного яблока — 24%.

Перечисленные осложнения могут встречаться как единично, так и в различных сочетаниях.

Часть послеоперационных осложнений (язва или эрозия роговицы, синдром сухого глаза, лагофтальм) носят временный характер и компенсируются медикаментозно в течение 3-6 недель.

Что касается косоглазия, то его хирургическую коррекцию необходимо проводить в обязательном порядке, так как в противном случае развивается ксероз роговицы. Помимо этого, девиация (расхождение) зрительных осей влечет за собой отсутствие бинокулярного зрения и пространственного восприятия у животного (Рис. 8, 9).

Большой процент описанных нами осложнений обусловлен не столько характером поражений глазного яблока, сколько поздним обращением владельцев животного за специализированной помощью.

Сохранение глазного яблока при тяжелой степени проптоза является объемной темой, которая требует освещения в отдельной статье.

Заключение

Использование оценки степени тяжести повреждений глазного яблока по разработанной нами классификации позволяет с высокой степенью достоверности дать прогноз результатов лечения и выбрать соответствующую технику операции.

Несмотря на то что повреждения глазного яблока и его придаточного аппарата при проптозе достаточно тяжелы, своевременное хирургическое вмешательство в большинстве случаев позволяет сохранить не только глаз, но и зрение животному.

Использованная литература:

- Архипова Л. Т. Симпатическая офтальмия. — М.: Триада, 2006.

- Гундорова Р. А., Нероев В. В. Травмы глаза. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.

- Кашников В. В. Контузионная травма глаза. — Новосибирск.: ЛиВест, 2007.

- Копенкин Е. П. Болезни глаз мелких собак и кошек. — М.: ЗооВетМед, 2002.

- Морозов В. И., Яковлев А. А. Фармакотерапия глазных болезней. — М.: Медицина, 2001.

- Офтальмология — национальное руководство / Под редакцией С. Э. Аветисова, Е. А. Егорова, Л. К. Мошетовой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.

- Перепечаев К. А., Черноусова И. В. Интраокулярное протезирование у собак и кошек // Ветеринарная клиника, 2006; 6: 18-19.

- Сомов Е. Е. Глазные болезни и травмы. — С-Пб.: Санкт-Петербургское медицинское издательство, 2002.

- Южаков А. М., Гундорова Р. А., Нероев В. В, Степанов А. В. Внутриглазная раневая инфекция. — М.: МИА, 2007.

- Kansky D. D. Clinical ophthalmology. — Wroclaw.: Elsevier Urban & Partner, 2009.

- Kirk N. Gelatt. Veterinary Ophthalmology. — Blackwell Publishing, 2007.

Автор: Олейник В.В.

Рубрика: Офтальмология

- Sprengel, «Pragmatische Geschichte der Heilkunde».

- ОФС.1.2.1.1.0003.15 Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях // Государственная фармакопея, XIII изд.

- Pund A. U., Shandge R. S., Pote A. K. Current approaches on gastroretentive drug delivery systems. Journal of Drug Delivery and Therapeutics. 2020; 10(1): 139–146. DOI: 10.22270/jddt.v10i1.3803.

- https://huzangaevo.mcgh.ru/o-centre/pub/nalozhenie-styagivayushhix-rogovichnyx-shvov/.

- https://eyepress.ru/article.aspx?13331.

- https://mgkl.ru/patient/stati/shovnyj-material-v-oftalmologii.

- https://www.spbvet.info/arh/detail.php?ID=222.

- Moustafine R. I., Bobyleva V. L., Bukhovets A. V., Garipova V. R.,Kabanova T. V., Kemenova V. A., Van den Mooter G. Structural transformations during swelling of polycomplex matrices based on countercharged (meth)acrylate copolymers (Eudragit® EPO/Eudragit® L 100-55). Journal of Pharmaceutical Sciences. 2011; 100:874–885. DOI:10.1002/jps.22320.

- Wunderlich, «Geschichte der Medicin» (Штуттгардт, 1958).