Многие проблемы со зрением начинаются незаметно для человека и на ранней стадии могут протекать без видимых симптомов. Если поражение какой-то зоны глаза не отражается на зрительной функции, то риск пропустить серьезную патологию довольно высок. Обследование при помощи линзы Гольдмана позволит выявить даже скрытые нарушения.

Изобретение Гольдмана — линза для обследования глазного дна

Линза Гольдмана представляет собой офтальмологический прибор, состоящий из трех зеркал, широко применяемый в комплексном обследовании глаз. Названа такая линза в честь Гольдмана — ученого, который изобрел ее в середине 20 века. Плоская трехзеркальная линза позволяет через центральную зону хорошо видеть задний полюс глазного яблока, при этом изображение

является прямым, а не перевернутым. Зеркальные грани прибора располагаются по окружности с равными (120°) интервалами между ними. Однако угол наклона у каждого зеркала различный — 59°, 66° и 73,5°.

Зеркала, встроенные в этот офтальмологический прибор, отражают конкретную область глазного яблока.

Малое зеркало предназначено для исследования края сетчатки и угла передней глазной камеры. Среднее показывает врачу отделы периферической зоны сетчатой оболочки, которые находятся перед экватором, — условной линией, делящей глазное яблоко пополам. Большая зеркальная камера позволяет выполнить детальный осмотр глазного дна и средней периферической зоны. Благодаря зеркальной поверхности прибора, изображение всех перечисленных отделов глазного яблока попадает в поле зрения врача.

Осмотр линзой Гольдмана — в чем преимущества и недостатки?

Офтальмоскопия и биомикроскопия линзой Гольдмана позволяют офтальмологам выполнить тщательную диагностику не только центральной зоны глаза, но и периферических областей, что играет важную роль в диагностике многих офтальмопатологий.

Другими методами обнаружить поражение на периферии довольно сложно, тогда как осмотр линзой Гольдмана позволяет выявить проблему на раннем этапе и начать своевременное лечение.

Еще одно преимущество метода в том, что обследование можно проводить без специальной подготовки.

Линза позволит получить достоверный диагностический результат даже при суженном зрачке. Другие методы диагностики обычно требуют использования мидриатиков (специальных препаратов, расширяющих зрачок).

Кроме очевидных преимуществ, которые дает при диагностике линза Гольдмана, обследование с ее помощью, нужно отметить, что такую процедуру можно проводить не во всех случаях. Например, сложно обследовать пациента с ограниченной подвижностью глаз или светобоязнью. Также метод не позволяет изучить ту область глазного дна, которая находится между средней периферией и сосудистыми аркадами.

Еще один недостаток диагностического метода в том, что при обследовании линза контактирует с глазом пациента, поэтому важную роль играет качественная дезинфекция.

После каждой процедуры врач обязан простерилизовать трехзеркальное устройство, чтобы защитить других пациентов от глазных инфекций. Обычно для стерилизации используют перекись водорода, моющий гель, а также смесь эфира и спирта.

При обработке нельзя перегревать линзы или, наоборот, подвергать их переохлаждению, это может привести к повреждению оптики.

Когда необходим осмотр глазного дна линзой Гольдмана?

Чаще всего осмотр глазного дна линзой Гольдмана проводится в следующих случаях:

при проведении биомикроскопии — диагностического осмотра роговицы, конъюнктивы, хрусталика, передней камеры и других оптических сред глазного яблока;

при лазерной коагуляции сетчатой оболочки и других отделов глаза.

Биомикроскопия с линзой Гольдмана дает хорошее качество изображения периферии сетчатой оболочки, позволяя в деталях изучить микроскопические аномалии тканей. Такой метод обследования могут назначать пациентам с болевыми ощущениями в глазу, появлением «мушек», а также беременным женщинам и людям, перенесшим травму.

При лазерной коагуляции прибор позволяет направить лазерный луч строго в зону поражения и предотвратить отслойку сетчатки, которая грозит слепотой.

Осмотр линзой Гольдмана

В отличие от традиционных биомикроскопических исследований, осмотр линзой Гольдмана направлен на исследование структуры глазного дна. Его плюс заключается в том, что он позволяет рассмотреть его во всех деталях (включая и периферические области) и получить точные данные.

Это стало возможным благодаря особенностям применяемого прибора — трёхзеркальной линзы, отражающей изображение исследуемых участков таким образом, чтобы офтальмолог смог их хорошо рассмотреть. Её применяют для выявления дистрофий и отслоения ретины, а также при обследовании пациентов, страдающих от такой рефракционной аномалии, как миопия.

Показания и противопоказания к обследованию линзой Гольдмана

Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана осуществляется в комплексе с другими диагностическими исследованиями. Комплексный подход позволяет получить точную картину, правильно поставить диагноз, индивидуально подобрать лечение. Показаниями к применению трёхзеркальной линзы могут быть:

- болевая симптоматика невыясненной этиологии, локализующаяся в глазу;

- жалобы на мушки или туман перед глазами;

- травматические повреждения глазного яблока.

Её проводят в процессе биомикроскопических исследований, позволяющих определить состояние ретины, конъюнктивы, хрусталика, передней камеры. Назначением к проведению также является лазерная коагуляция ретины. В процессе осуществления последней прибор позволяет офтальмологу возможность точно направить луч в поражённую область и предупредить отслоение сетчатой оболочки.

Группы пациентов, которым проводят диагностику с применением этого офтальмологического прибора, — следующие:

- беременные женщины;

- пациенты, профессиональная деятельность которых связана с высоким риском получения травм глаза;

- пациенты преклонного возраста.

Методика имеет ряд противопоказаний, которые заключаются в следующем:

- ограниченная подвижность глазного яблока;

- повышенная чувствительность к воздействию света.

Что такое линза Гольдмана?

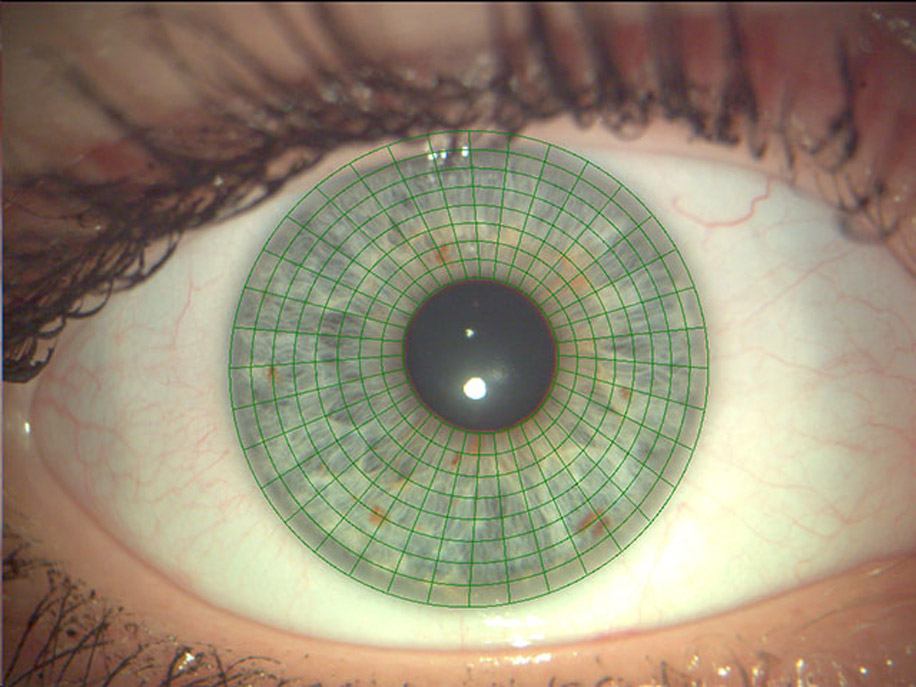

Осмотр глаза линзой Гольдмана предусматривает использование офтальмологического прибора, конструкция которого предусматривает наличие трёх зеркал. Он имеет плоскую форму, а его зеркальные грани расположены особым образом: по кругу с шагом в 120°, но с разными углами наклона (59°, 66° и 73,5°).

Именно такая особенность позволяет получить качественный обзор определённых областей:

- малое зеркало визуализирует края ретины и угол передней камеры;

- среднее — все отделы сетчатой оболочки, находящиеся перед экватором;

- большое — глазное дно и периферические области средины.

Преимущества и недостатки осмотра линзой Гольдмана

| Плюсы | Минусы |

|---|---|

|

|

Как проводится исследование с линзой Гольдмана?

Процедура является контактной, поскольку требует контакта линзы и глазной поверхности. Перед её проведением врач закапывает в глаза пациента капли, снижающие чувствительность. В зависимости от целей могут применяться или не применяться средства, расширяющие зрачок.

Перед процедурой офтальмолог обязательно проводит стерилизацию устройства. В процессе применяют специальный моющий гель или перекись водорода. Такие меры исключают риск инфицирования глазных структур. Пациента просят принять положение сидя, к его глазу прикладывают линзу и проводят осмотр глазных структур.

Таким образом, выявляют серьёзные офтальмологические заболевания:

- Отслоение ретины — при отсутствии лечения приведёт к утрате зрения;

- Дистрофия жёлтого пятна — способна спровоцировать утрату центрального зрения;

- Диабетическая ретинопатия — сопровождается отслоением сетчатки и развитием глаукомы (повышенное внутриглазное давление);

- Разрыв жёлтого пятна.

Диагностика обязательно будет эффективной и высокоинформативной, если Вы пройдёте её в офтальмологической клинике «Сфера». Мы располагаем комплексом уникального оборудования и осуществляем диагностику в соответствии с международными стандартами. Звоните: +7 (495) 139-09-81!

Осмотр глазного дна или офтальмоскопия

Осмотр глазного дна офтальмоскопом или фундус-линзой, для диагностики и оценки состояния сетчатки глаза, диска зрительного нерва или сосудов сетчатки называется офтальмоскопией. Данный метод обследования применяется в диагностике как глазных, так и соматических заболеваний: гипертонической болезни, сахарного диабета и других.

Офтальмоскопия с узким зрачком

Проведение осмотра глазного дна без применения мидриатиков (средств, расширяющих зрачок), имеет свои преимущества:

- не возникает изменения аккомодации и вызванного ею временной потери трудоспособности;

- обследование занимает меньше времени, что важно при массовых профилактических медосмотрах;

- после процедуры отсутствует явление светобоязни;

- Возможно проведение осмотра глазного дна у пациентов, которым противопоказано назначение мидриатиков (глаукома, тяжелая стенокардия, аритмии, тяжелый тиреотоксикоз и другие).

Недостатки метода:

- Снижается освещенность глазного дна и разрешающая способность офтальмоскопии;

- Затруднен осмотр периферических отделов сетчатки;

- Возникают сложности при изучении мелких деталей;

Осмотр глазного дна с широким зрачком

Для получения эффекта расширенного зрачка при данном методе обследования применяются специальные глазные капли — мидриатики.

В процессе осмотра исследуются степень прозрачности стекловидного тела и хрусталика, осматриваются сосуды, сетчатка, диск зрительного нерва.

Прямая офтальмоскопия

Оборудование, применяемое для осуществления прямого офтальмоскопического исследования:

- ручной электрический и большой безрефлексный офтальмоскоп;

- специальная насадка щелевой лампы.

Обратная офтальмоскопия

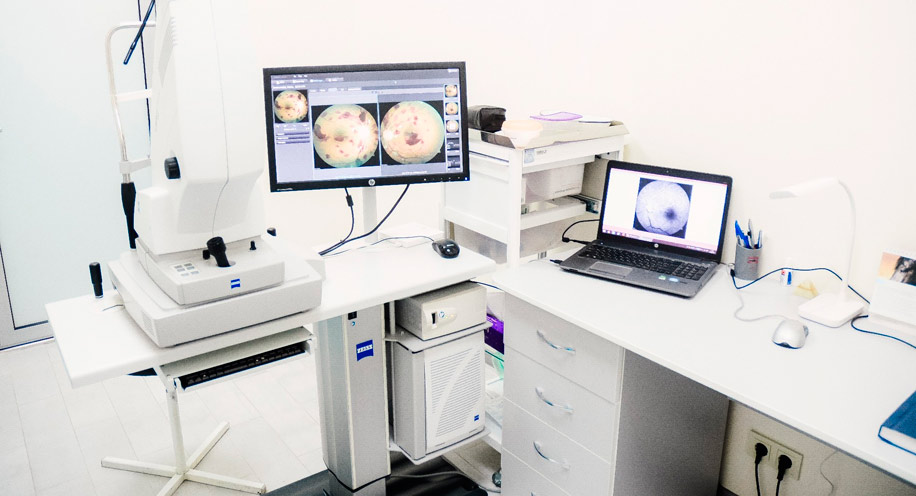

Для обратной офтальмоскопии применяется монокулярный и бинокулярный типы офтальмоскопов. Современные офтальмоскопы имеют видеокамеру и транслируют картину осмотра на экран монитора компьютера. Система также оснащена особыми линзами. Такой способ осмотра позволяет проводить обследование на большем расстоянии от пациента и получать изображение глазного дна с пятикратным увеличением, но в перевернутом виде.

Достоинства непрямой офтальмоскопии:

- возможность точного обследования периферических областей сетчатки;

- поле обзора составляет до 360 градусов, что намного предпочтительней обследования прямого вида;

- высококачественное стереоскопическое изображение изучаемой области;

- возможность осмотра даже при помутнении, присутствующих в глазном яблоке.

Минусы обратной офтальмоскопии:

- перевернутый вид получаемого изображения;

- отсутствие возможности получения увеличенного в 15 раз изображения, что вполне выполнимо при предыдущем виде обследования.

Офтальмоскопия с применением линзы Гольдмана

Данный способ относится к контактным методам осмотра сетчатки. Основной принцип следующий: на роговицу глаза помещается линза и с помощью световых пучков формируется стереоскопическое изображение глазного дна. Способ позволяет детально рассмотреть сетчатку, оценить имеющиеся патологические изменения, их размер, характер, локализацию и глубину. Исследование глазного дна с применением линзы Гольдмана позволят выявить такие заболевания как дистрофия или отслойка сетчатки.

Особенности лазерной офтальмоскопии

При проведении подобного метода обследования применяется лазерный луч, отображающийся в сетчатке. Процедуру эту можно записывать как видеозапись, ведь все полученные изображения выводятся на дисплей. Современный высокотехнический способ диагностирования считается наиболее перспективным, но его существенным недостатком является высокая стоимость процедуры.

Офтальмохромоскопия

Особенность данного метода осмотра глазного дна состоит в применении цветных фильтров в офтальмоскопе. Это позволяет выявить патологические изменения, невидимые в обычном спектре. Используют фильтры разных цветов: красный, синий, оранжевый, желтый, зеленый.

Показания для осмотра глазного дна

- Осмотр глазного дна назначается как при соматических заболеваниях, так и патологии со стороны зрительной системы:

- Отслоение сетчатки и подозрение на отслойку

- Дистрофия сетчатки

- Ретинопатии: при сахарном диабете, у недоношенных, другие виды ретинопатий

- Кровоизлияния и новообразования сетчатки

- Для осмотра зрительного нерва

- Наследственные заболевания сетчатки

- При катаракте

- Офтальмоскопия показана при патологии со стороны других органов и систем при наличии таких заболеваний:

- Сахарный диабет;

- атеросклероз;

- нарушение мозгового кровообращения;

- повышение внутричерепного давления;

- новообразования центральной нервной системы;

- другие неврологические расстройства;

- гипертоническая болезнь;

- аутоиммунные заболевания.

- Также исследование показано при возникновении таких состояний как:

- утеря способности различения цветов;

- систематические головные боли;

- травмы головы;

- нарушения в функционировании вестибулярного аппарата;

- прием определенных видов лекарственных препаратов;

- резкое падение остроты зрения.

Обследование глазного дна может назначаться во время беременности для оценки риска отслойки сетчатки во время родов.

В этих случаях на обследование глазного дна пациента может направить другой специалист: терапевт, кардиолог, эндокринолог, акушер-гинеколог, невропатолог и другие.

- Профилактический осмотр глазного дна

Рекомендуется регулярная диагностика:

- Взрослым — ежегодно;

- Детям — в трехмесячном возрасте, в 4 года, в 7 лет при подготовке к школе.

Противопоказания для офтальмоскопии

Абсолютных противопоказаний не выявлено, но нежелательность проведения осмотра может определить только лечащий врач. Обычно к таким ситуациям относится:

- Наличие воспаления или инфекции в переднем отрезке глаза;

- Светобоязнь, повышенное слезоотделение. Так как это существенно затрудняет проведение обследования, а также не дать точного результата;

- Запрещение использования медикаментов, применяемых для расширения зрачка;

- Закрытоугольная глаукома;

- Наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, исключающих использование адреномиметиков.

Подготовка к диагностике

Для проведения подобной процедуры пациент не нуждается в специальной подготовке. Непосредственно перед проведением осмотра, пациенту закапывают капли для расширения зрачка.

Как проходит осмотр глазного дна

Продолжительность осмотра глазного дна в среднем составляет 5-10 минут. В обязательном порядке осматриваются оба глаза, даже если есть проблемы только с одним из них. Вначале осматривается участок диска зрительного нерва, после чего область осмотра перемещается в его центральную часть, после этого врачом осматривается периферическая область глазного дна.

После офтальмоскопии

Еще в момент проведения диагностики пациент испытывает неприятные ощущения от яркого луча света. После окончания осмотра некоторое время может оставаться ощущение темных пятен перед глазами и даже возникнуть головокружение. Эти явления проходят самостоятельно и не требуют лечения.

После использования средств для расширения зрачка, неприятные ощущения, связанные с изменением аккомодации, отмечаются более продолжительной время — в течении нескольких часов. В этот промежуток времени не рекомендовано вождение машины, чтение, работа на близком расстоянии, для защиты от яркого света необходимо использовать солнцезащитные очки.

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Запись на прием

Современные методики осмотра периферии глазного дна

Осмотр глазного дна может быть назначен при травмах глаза, ухудшении зрения и других симптомах глазных болезней. Проходят эту процедуру и при системных патологиях: диабет, гипертония, почечная недостаточность. Обследование внутренней части глазного яблока помогает выявить многие заболевания на ранних стадиях. Узнаем, как оно проходит.

Что показывает осмотр глазного дна?

В глазном яблоке непосредственно за стекловидным телом находится внутренняя оболочка (сетчатка), хориоидея (сосудистая оболочка) и диск зрительного нерва. Эти три основные структуры и образуют глазное дно. В этой же области глаза расположена макула, центральная вена и центральная артерия сетчатой оболочки и периферическая ее часть. Данная область глаза выполняет важнейшую роль в обеспечении зрения. Собственно, именно эти анатомические структуры связывают внешнюю область глазного яблока с головным мозгом. На сетчатке формируется изображение после прохождения световых лучей через преломляющую систему глаза. Далее по зрительному нерву соответствующие импульсы подаются в кору мозга. Здесь полученная информация анализируется. Мы же в этот момент видим предмет, на который смотрим. Это еще не все функциональные особенности анатомических структур глазного дна. Во внутренней части глаза располагаются кровеносные сосуды. По ним вместе с кровью кислород поступает ко всем тканям глазного яблока, что обеспечивает их функционирование.

В ходе офтальмоскопии изучаются все перечисленные глазные структуры. Сетчатая оболочка имеет красноватый оттенок. На глазном дне под приборами хорошо различается диск зрительного нерва бледно-розового цвета. Он практически круглый с четкими границами. У детей и молодых людей диск может быть темнее, что определяется большим количеством капилляров, питающих его. С возрастом цвет его становится более тусклым. Бледная окраска диска наблюдается и у людей с близорукостью.

Под офтальмоскопом видны и другие детали. Диаметр диска составляет 1,5-2 мм. Задняя его часть представляет собой решетчатую пластину. По центру проходят артерия и вена сетчатки. Они разветвляются на мелкие капилляры. Самые тонкие из них соединяются с центральной областью сетчатой оболочки — макулой. Она еще называется желтым пятном. Ее просто различить по характерному желтоватому оттенку, что отлично просматривается на фоне красноватой внутренней оболочки. Макула обеспечивает центральное зрение, а остальные области сетчатой оболочки — периферическое.

Как теперь видно, глазное дно является очень сложной структурой, от нормального функционирования которого зависит способность человека видеть. Детально изучить внутреннюю часть глазного яблока позволяют специальные приборы, которые называются офтальмоскопами. Процедура осмотра глазного дна — это офтальмоскопия. При этом обследование может называться и по-другому в зависимости от применяемого в ходе осмотра прибора. Так, процедура, в которой применяется щелевая лампа, называется биомикроскопией.

Собственно, биомикроскопия и офтальмоскопия используются для одного — исследования глазного дна. Некоторые из них дают возможность осмотреть только центр сетчатки, диск нерва и сосуды, другие позволяют оценить состояние периферии глазного дна.

Когда офтальмоскопия назначается?

Данный метод диагностики назначается при ухудшении зрения, глазных болях, нарушении цветовосприятия, травмах глаз и при возникновении других офтальмологических симптомов. Также офтальмоскопия глазного дна может быть использована в качестве одного из методов обследования при поражениях центральной нервной системы, частых головных болях и головокружениях. На эту процедуру может отправить не только офтальмолог, но и другие специалисты. Осмотр глазного дна проводится каждые 3 месяца при патологиях сетчатки, зрительного нерва, эндокринных и сосудистых болезнях, ретинопатии, гемералопии («куриной слепоте»), дальтонизме, катаракте, дальнозоркости, близорукости и астигматизме. Офтальмоскопия позволяет отслеживать динамику развития патологического процесса.

Хотя бы раз в полгода следует проходить данную процедуру при таких болезнях, как:

- сахарный диабет;

- атеросклероз;

- гипертония;

- анемия и другие заболевания крови;

- повышенное внутричерепное давление;

- опухоли головного мозга;

- гидроцефалия;

- рассеянный склероз;

- остеохондроз;

- неврит.

Назначается офтальмоскопия и при беременности. Врач оценивает вероятность отслойки сетчатки. От результатов обследования может зависеть способ родоразрешения. Также осмотр глазного дна входит в любое профилактическое обследование. Офтальмоскопия — это одна из самых распространенных процедур, которая проводится быстро, стоит недорого, а результаты дает очень точные. Рассмотрим на примерах, как выглядят структуры глазного дна при тех или иных болезнях. Это даст нам более полную картину о важности рассматриваемой методики.

Состояние внутренних структур глаза при некоторых заболеваниях

Анализ состояния глазного дна проходит по множеству параметров. Врач оценивает цвет, размеры, очертания сетчатки, сосудов, артерий и диска. Самое незначительное изменение того конкретного показателя может свидетельствовать о патологии офтальмологического или системного характера. Это станет более понятно, если привести несколько примеров:

- Диабетическая ретинопатия. Сахарный диабет приводит к разрушению сосудов, что может стать причиной ишемии сетчатки, микроаневризм, неоваскуляризации, отека макулы, образования кист.

- Гипертоническая ретинопатия. Повышение артериального давления приводит к разрушению сосудов сетчатой оболочки. Это может вызвать ретинопатию. При этом заболевании сосуды отличаются извитостью, стенки артерий уплотняются, застаивается кровь, возникают кровоизлияния, наблюдаются очаги прорастания сосудов в области глазного яблока, где их быть не должно. Резкий скачок давления может спровоцировать инфаркт сетчатки. Тяжело протекающая гипертония, которая трудно поддается лечению, приводит к отеку зрительного нерва.

- Атеросклероз. При этой патологии артерии сетчатки заметно бледнеют, сужаются и выпрямляются. Вокруг сосудов могут формироваться белые пятна. Развитие атеросклероза сопровождается кровоизлияниями, утолщением стенок сосудов. Диск, как и сетчатая оболочка, становится бледным. Есть риск возникновения атрофических изменений.

- Хориоретиниты — патологии, характеризующиеся воспалением заднего отдела сосудистой оболочки и сетчатки. На внутренней оболочке просматриваются желтые участки, а в стекловидном теле видны помутнения. Сама же сетчатая оболочка становится мутно-серой.

- Васкулиты сетчатки — болезни, при которых наблюдается воспаление артерий, вен, венул. Вокруг вен внутренней оболочки образуются белые полосы, сосуды сужаются, макула отекает. В стекловидном теле удается рассмотреть белые точки. В некоторых случаях развивается отек радужной оболочки.

- Застойный диск зрительного нерва. Эта патология диагностируется при следующих показаниях: очертания диска нечеткие, цвет его красный, вены сетчатки сильно расширены. По мере ухудшения состояния диск отекает, вены еще больше расширяются, а артерии сужаются, происходят кровоизлияния. При начале атрофического поражения диска зрительный нерв становится серым, отек спадает. Восстановление атрофированных тканей невозможно.

- Неврит зрительного нерва. Диск его заметно краснеет, границы размываются, возникают кровотечения и отложения экссудата. Если воспаление очень сильное, диск настолько краснеет, что сливается с сетчатой оболочкой. Различить его становится сложнее.

- Гидроцефалия. На глазном дне наблюдаются застойные явления. Диск несколько увеличивается в размерах, отекает, краснеет, утрачивает четкие очертания, вены и артерии сетчатки расширяются.

Это только часть заболеваний, которые приводят к изменениям анатомических структур глазного дна. Окулист в ходе офтальмоскопии сможет выявить многие патологии в самом начале их развития. Это повышает вероятность благоприятного исхода.

Исследование глазного дна — есть ли противопоказания?

Абсолютных противопоказаний, которые навсегда бы исключали возможность проведения этой процедуры, нет. В ряде случаев оно откладывается на неопределенное время. К относительным ограничениям относятся:

- заболевания переднего отдела глаза инфекционного и воспалительного характера — конъюнктивит, блефарит, кератит;

- светобоязнь;

- обильное слезотечение;

- закрытоугольная форма глаукомы;

- сильный миоз;

- помутнение стекловидного тела, хрусталика или роговицы.

Подготовка к исследованию

Пациенту готовиться к процедуре не нужно, разве что взять с собой в клинику солнцезащитные очки. Они понадобятся, если офтальмоскопию будут проводить на широком зрачке. Для его расширения в глаз закапывают мидриатик — глазные капли, которые расслабляют цилиарную мышцу. Действует такой препарат 4-5 часов. На протяжении всего этого времени пациента будет беспокоить светобоязнь. Очки с темными линзами избавят от неприятных симптомов.

Некоторые процедуры, контактные, сопровождаются воздействием на роговицу офтальмоскопом. Перед таким осмотром закапывают обезболивающие капли. Если офтальмоскопия выполняется с применением линзы Гольдмана, используются специальные жидкости для их увлажнения. Больше никаких препаратов не применяется. В связи с этим и побочных эффектов процедура не вызывает. Пациенту нужно заранее сообщить врачу об имеющейся аллергии на те или иные вещества.

Как проходит исследование глазного дна?

Офтальмоскопия может быть прямой и обратной, контактной и бесконтактной, монокулярной и бинокулярной. Выбор той или иной методики зависит от цели исследования. Если требуется быстрый осмотр, назначается непрямая офтальмоскопия. Она дает возможность изучить все области внутренней части глаза, включая периферию сетчатки. Прямое обследование применяется в тех случаях, когда необходимо в мельчайших подробностях осмотреть сетчатую и сосудистую оболочки, а также диск зрительного нерва. Контактные техники сопряжены с дискомфортом для пациента, но отличаются высокой точностью. Бесконтактные методики могут уступать контактным по данному показателю, зато их применение самое безопасное. Есть и другие особенности перечисленных способов осмотра глазного дна. Рассмотрим их по порядку.

Прямая офтальмоскопия

Исследование проводится с помощью офтальмоскопов, увеличивающих изображение в 13-16 раз. Это главное достоинство методики. Ее основной недостаток — невозможность провести осмотр периферии сетчатки. Зато центральную ее часть, сосуды и диск зрительного нерва удается изучить в деталях. Ранее были перечислены различные патологии, при которых наблюдаются изменения в этих структурах внутренней части глаза. Поэтому можно сделать вывод о высокой информативности прямой офтальмоскопии. Проводится она на широком и узком зрачке.

Офтальмоскоп оснащен собственным источником света. Применять лампы и другие осветительные приборы не нужно. При выполнении процедуры врач светит в зрачок пациента и сразу же осматривает глазное дно. Для получения наиболее качественной картинки прибор приближается к роговице обследуемого, которая выступает в роли увеличительного стекла. Офтальмоскоп оснащен набором линз. Врач вращает их, увеличивая резкость изображения. Благодаря этим оптическим возможностям процедуру удается провести даже при наличии дефектов рефракции. Исследуются оба глаза поочередно. Во время осмотра окулист может изменять яркость прибора, силу линз, цвет фильтров.

Прямая офтальмоскопия может проводиться с использованием цветных насадок желтого, зеленого, пурпурного и других оттенков. Под тем или иным цветом лучше видны определенные патологические изменений. Кровоизлияния хорошо просматриваются при освещении глазного дна зеленым и желтым фильтром. Если при осмотре с помощью пурпурного цвета офтальмолог увидит в области, где расположен диск зрительного нерва, очаг синеватого оттенка, ставится вопрос о диагностировании атрофического процесса. Эта техника исследования называется офтальмохромоскопией. Ее разработал в 80-е годы прошлого века советский врач Водовозов. Методика очень простая и информативная, но сегодня она применяется не очень часто, так как подобные результаты можно получить при помощи биомикроскопии с щелевой лампой.

Непрямая офтальмоскопия

Еще она называется обратной и зеркальной. Для ее проведения требуется собирающая линза с 10-30 диоптриями. Она вставляется в офтальмоскоп и размещается у глаза пациента, на расстоянии 7-8 см. Позади и чуть сбоку устанавливается лампа. Врач направляет луч света в зрачок обследуемого. Световой поток проходит через оптические структуры глазного яблока, отражается от глазного дна и возвращается к линзе, формируя рядом с ней со стороны врача перевернутое изображение внутренней части глаза. Обратная офтальмоскопия позволяет добиться увеличения картинки в 4-5 раз. Если применить более сильную линзу, изображение будет крупнее, но оно станет размытым. Кроме того, из-за этого уменьшится площадь осматриваемого участка. Окулист обычно держит под рукой несколько линз, то увеличивая, то уменьшая картинку. Благодаря этому можно изучить глазное дно по всей площади и более детально обследовать каждую структуру по отдельности.

При подозрении на какое-либо заболевание или уже после его выявления могут быть проведены оба вида исследования. Сначала врач прибегает к помощи зеркальной офтальмоскопии, позволяющей быстро оценить состояние всех областей глазного дна. Впоследствии полученные данные могут стать поводом для осмотра прямым офтальмоскопом, который даст возможность изучить патологические очаги в более увеличенном виде.

Биомикроскопия глазного дна

Еще этот метод называется офтальмоскопией с линзой Гольдмана или с фундус-линзой. В исследовании применяется щелевая лампа — подвижный микроскоп с двумя окулярами (бинокулярный). Этот прибор необходим для выявления диабетического отека макулы, мелких повреждений сетчатки, неоваскуляризации, отслойки стекловидного тела, кист на внутренней оболочке. Лампа может многократно увеличивать изображение глазного дна — в 12-16 раз. При этом оно получается без расплывчатых очертаний. Микроскоп оснащен источником света. Врач в ходе обследования может изменять яркость светового потока, направляя его на те или иные анатомические структуры.

Биомикроскопия проводится с контактными и неконтактными линзами, а потому разделяется на контактную и бесконтактную. Первая представлена исследованием с применением линзы Гольдман и фундус-линз, второй метод предполагает использование линзы Груби и асферических оптических изделий.

Биомикроскопия с линзой Гольдмана. Перед ее установкой на внутреннюю вогнутую поверхность прибора наносится прозрачная вязкая жидкость, обеспечивающая увлажнение и смазывание, что позволяет предотвратить повреждение роговицы и раздражение. В глаз закапывается обезболивающий раствор. Линза дает хорошее изображение всех отделов сетчатки. Она состоит из зеркальных граней. Малое зеркало помогает выполнить осмотр периферии глазного дна и угла передней камеры, среднее применяется для изучения периферической части сетчатки, а большое обеспечивает обзор экватора глазного дна и периферии одновременно. Врач может вращать устройство в ходе обследования. Недостаток процедуры заключается в том, что происходит контакт прибора с глазом. Пациент испытывает дискомфорт. Метод с применением фундус-линз практически ничем не отличается по технике проведения от офтальмоскопии с линзой Гольдмана. Назначается он при диабетических поражениях сетчатки, макулодистрофии, повреждениях сосудов и зрительного нерва.

Биомикроскопия с линзой Груби — бесконтактная методика. Для ее проведения на щелевой лампе устанавливается плосковогнутое оптическое изделие с силой 55D (диоптрии отрицательные). Врач может осмотреть центральную область сетчатки. Более точные данные о состоянии центра сетчатой оболочки удается получить с асферической линзой с оптической силой 58, 60, 78 или 90D. Ее окулист держит на расстоянии 25-30 мм от роговой оболочки пациента, щелевая лампа при этом отводится назад и постепенно плавно приближается к обследуемому. К сожалению, бесконтактные методы не позволяет полноценно изучить периферию.

Как теперь видно, офтальмоскопия может проводиться по-разному. Выбор методики определяется медицинскими показаниями и возможностями той или иной клиники. В современных частных офтальмологических кабинетах имеются бинокулярные офтальмоскопы, которые дают трехмерное изображение. Однако опытный врач может провести осмотр и с монокулярным прибором. Пройти процедуру офтальмоскопии на узком или широком зрачке Вы можете в нашем Центре Контактной Коррекции Зрения.

- Харенко Е. А., Ларионова Н. И., Демина Н. Б. Мукоадгезивные лекарственные формы. Химико-фармацевтический журнал. 2009; 43(4): 21–29. DOI: 10.30906/0023-1134-2009-43-4-21-29.

- Мирский, «Медицина России X—XX веков» (Москва, РОССПЭН, 2005, 632 с.).

- https://www.ochkov.net/informaciya/stati/chto-takoe-linza-goldmana.htm.

- https://www.sfe.ru/info/stati/osmotr-linzoy-goldmana/.

- https://lasik.ru/services/diagnostika/osmotr-glaznogo-dna-ili-oftalmoskopiya/.

- https://www.ochkov.net/ckkz/sovremennye-metodiki-osmotra-periferii-glaznogo-dna.htm.

- Moustafine R. I., Bukhovets A. V., Sitenkov A. Y., Kemenova V. A., Rombaut P., Van den Mooter G. Eudragit® E PO as a complementary material for designing oral drug delivery systems with controlled release properties: comparative evaluation of new interpolyelectrolyte complexes with countercharged Eudragit® L 100 copolymers. Molecular Pharmaceutics. 2013; 10(7): 2630–2641. DOI: 10.1021/mp4000635.

- Wise, «Review of the History of Medicine» (Л., 1967).

- Wunderlich, «Geschichte der Medicin» (Штуттгардт, 1958).