Малюгин Б.Э., Антонова О.П.

Последние два десятилетия характеризуются прорывом в идентификации генетических основ многих заболеваний человека. Что касается глазных болезней, то наиболее значимый прогресс был достигнут в изучении наследственных дистрофий сетчатки. Тем не менее, к настоящему моменту генетически верифицированы также и многие из заболеваний роговицы. В 2008 г. был создан Международный комитет по классификации дистрофий роговицы (IC3D) [26], после чего совместными усилиями нескольких групп исследователей картированы гены, участвующие в нормальном развитии роговицы, определены генетические мутации, обусловливающие манифестацию наследственных дистрофий роговицы и типы их наследования. В данной статье будут рассмотрены наследственные дистрофии роговицы в свете имеющихся на настоящий момент представлений о клинико-генетической взаимосвязи их развития и течения.

Дистрофии роговицы представляют собой весьма гетерогенную группу двусторонних генетически детерминированных заболеваний невоспалительной природы [24]. Их клиническая картина достаточно подробно изучена. Тем не менее, в повседневной практике корректный диагноз конкретному пациенту выставляется далеко не всегда. Так, нередко одно и то же заболевание описывается клиницистами под разными наименованиями или, напротив, под единым диагнозом объединяют подчас весьма далекие по патогенезу формы. Представленная ситуация зависит не только от объема знаний конкретного специалиста, но объективно связана с выраженным клиническим полиморфизмом и генетической гетерогенностью наследственных дистрофий роговицы, что и приводит к трудностям дифференциальной диагностики отдельных их форм.

Клинически дистрофии роговицы классифицируются с позиций поражения её гистологических слоев. Как правило, они разделяются на три группы в зависимости от глубины залегания патологического процесса [1, 2, 13]. Так, к «передним», или поверхностным, дистрофиям принято относить те, которые поражают в первую очередь эпителий роговицы и базальную мембрану (Боумена), в случае стромальных дистрофий очаг поражения локализуется непосредственно в строме роговицы, при эндотелиальных, или так называемых «задних» дистрофиях, в патологический процесс вовлечена десцеметова мембрана с прилегающим монослоем эндотелиальных клеток роговицы [1, 2, 20].

В группе «передних» дистрофий роговицы наиболее часто встречается микрокистозная дистрофия Когана (дистрофия передней базальной мембраны). Данная патология наследуется по аутосомно-доминантному типу и обусловлена мутациями в гене TGFB1 на хромосоме 5q31. Экспрессия представленного гена приводит к образованию «избыточной» базальной мембраны Боумена, которая вдается в эпителий, что вызывает формирование множественных базальных мембран в роговичном эпителии. Вовлеченные эпителиальные клетки формируют микроцисты Когана, которые биомикроскопически характеризуют как помутнения в виде сероватых линий, «отпечатков пальцев», в виде линий и точек (микрокисты), которые могут быть солитарными либо в комбинации с другими элементами. Зачастую изложенные гистологические изменения имеют асимптоматичное течение, что затрудняет определение точных сроков манифестации заболевания. В некоторых случаях развиваются рецидивирующие эрозии эпителия роговицы [4, 5].

Редко встречающейся двусторонней патологией передних слоев роговицы является ювенильная эпителиальная дистрофия Мисмана. На сегодняшний день описаны 2 генетических варианта заболевания с аутосомно-доминантным типом наследования, обусловленных мутациями в генах KRT3 на хромосоме 12q13 и KRT12 на хромосоме 17q12. Как правило, данный тип наследственной дистрофии роговицы манифестирует в первые 5 лет жизни ребенка и клинически проявляется редким обострением классического роговичного синдрома (светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, перикорнеальная инъекция). Биомикроскопически дистрофия роговицы Мисмана выражается в появлении прозрачных эпителиальных кист и утолщении базальной мембраны Боумена. Заболевание крайне редко прогрессирует и в большинстве случаев не приводит к значимому снижению остроты зрения [6, 9, 23].

Клинически сложно дифференцируемой от выше представленной патологии является эпителиальная дистрофия роговицы Лиша. Первые симптомы также появляются в раннем детском возрасте. Описанные выше эпителиальные кисты имеют тенденцию к слиянию, образуя при этом сероватые легкие помутнения в виде завитков или решетки. Прогрессирование патологического процесса приводит к рецидивирующим эрозиям. Генетические исследования заболевания определили Х-сцепленный рецессивный тип наследования. Ген картирован на хромосоме Хр22.3 и на сегодняшний день не идентифицирован [7, 17].

К «передним» редким наследственным дистрофиям роговицы также относится дистрофия Рейс-Баклера, наследуемая по аутосомно-доминантному типу и обусловленная мутациями в гене TGFB1 на хромосоме 5q31. Для данной дистрофии роговицы характерно появление острых рецидивирующих эрозий с ранних лет, иногда сразу после рождения. Патологические изменения боуменовой мембраны из-за сетчатых кольцевидных субэпителиальных помутнений, наиболее плотных в центральной зоне, напоминают структуру медовых сот. Прогрессирование заболевания приводит к снижению остроты зрения, что чаще наблюдается во второй и третьей декадах жизни. Патологический процесс может распространяться в поверхностные слои стромы, но степень изменений более легкая [2, 16].

Группа редко встречающихся стромальных дистрофий роговицы представлена пятью клиническими формами, наиболее детально изученными в генетическом аспекте. Все они, в сравнении с вышеописанной группой «передних» дистрофий роговицы, как правило сопровождаются существенным снижением зрения [8, 19].

Гранулярная стромальная дистрофия роговицы, манифестирующая в течение первой или второй декады жизни, представлена двумя клинико-генетическими вариантами, первый из которых обусловлен мутацией в гене TGFB1 на хромосоме 5q31 и имеет аутосомно-доминантный тип наследования, второй клинико-генетический вариант наследуется по аутосомно-рецессивному типу и связан с мутациями в гене CHST6, расположенном на хромосоме 16q22. Клиническим признаком гранулярной дистрофии роговицы служит наличие небольших отдельных серовато-белых гранул с четкими границами, располагающихся в строме изолированно друг от друга. Описанные патологические очаги представляют собой отложения гиалина. С течением времени гранул становится больше, сливаясь, очаги распространяются глубже в стромальные слои роговицы, захватывая зону зрачковой проекции, что приводит к выраженному снижению зрения, периферия роговицы при этом остается интактной. Рецидивирующие эрозии с болевым синдромом, свойственные заболеванию, возникают нечасто, однако могут иметь место до того, как зрение существенно снизится [1, 2, 19].

Генетически гетерогенной является решетчатая стромальная дистрофия роговицы, представленная тремя клинико-генетическими вариантами. Первый из них встречается наиболее часто, наследуется по аутосомно-доминантному типу, обусловлен мутациями в гене TGFB1, расположенном на хромосоме 5q31. Клинически данная форма характеризуется наличием тонких ветвящихся линий в передних или средних стромальных слоях, при этом изменения не затрагивают периферию роговицы. Второй клинико-генетический вариант связан с системным амилоидозом, имеет аутосомно-доминантный тип наследования, обусловлен мутациями в гене GSN, расположенном на хромосоме 9q34. Решетчатые линии, начинающиеся на периферии и продвигающиеся к центру, при данном заболевании толще, но их существенно меньше, чем при первом типе. Острота зрения, как правило, высокая. Третий тип решетчатой дистрофии характеризуется аутосомно-рецессивным типом наследования, связан с мутациями в гене M1S1 на хромосоме 1р32. Решетчатые линии в данном варианте более грубые и шероховатые, располагаются по всему диаметру роговицы. Все представленные клинико-генетические варианты манифестируют в детстве или молодом возрасте и могут сопровождаться рецидивирующими эрозиями с болевым синдромом, приводящими в дальнейшем к фиброзированию и грубому рубцеванию патологических очагов [2, 19].

Клиническим сочетанием гранулярной и решетчатой дистрофий является дистрофия Авеллино, обусловленная мутациями в гене TGFB1 на хромосоме 5q31 и наследуемая по аутосомно-доминантному типу. Биомикроскопически определяются гранулированные зернистые помутнения, располагающиеся в передних слоях стромы, напоминающие гранулярную дистрофию, в сочетании с тонкими линиями, характерными для решетчатой стромальной дистрофии роговицы. Как и при большинстве стромальных дистрофий, симптоматически отмечаются рецидивирующие эрозии с болевым синдромом и ощутимое снижение остроты зрения [11].

Крайне редким поражением, вызывающим засветы и снижение зрения, является пятнистая, или макулярная, дистрофия стромы роговицы. Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу наследования и обусловлено мутацией на хромосоме 16q22, на настоящий момент ген не идентифицирован. Для данной дистрофии свойственно наличие центрально расположенных бело-серых очагов, имеющих тенденцию к слиянию, но все же относительно изолированных друг от друга, с диффузным помутнением участков стромы между ними. Особенностью макулярной дистрофии является тот факт, что патологические очаги, расположенные наиболее центрально, являются поверхностными, периферические очаги, напротив, поражают строму роговицы на всю толщу [8, 21].

Заключительным вариантом стромальных дистрофий роговицы представлена кристаллическая дистрофия Шнайдера, обусловленная отложениями холестерина в роговице при гиперхолестеринемии и гиперглицеридемии. Описанная патология развивается в связи с мутациями в гене UBIAD1, расположенном на хромосоме 1р36.3, имеет аутосомно-доминантный тип наследования и чаще выявляется у лиц пожилого возраста, хотя манифестирует ранее. Клинически дистрофия Шнайдера характеризуется появлением облаковидных желтоватых кристаллических депозитов холестерина в центральной зоне роговицы, в периферической ее части имеется характерное выступающее липоидное кольцо [21].

В отличие от вышеизложенных стромальных дистрофий роговицы группа «задних», эндотелиальных, дистрофий наименее разнообразна и представлена тремя клиническими формами, имеющими сходную симптоматику и клинические проявления [3, 14].

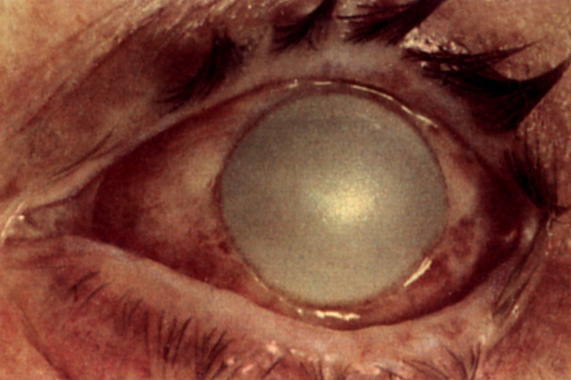

Первой и самой распространенной патологией является эндотелиальная дистрофия роговицы Фукса, наследуемая по аутосомно-доминантному типу. Являясь генетически гетерогенной формой, дистрофия Фукса включает в себя 7 клинико-генетических вариантов, которые обусловлены мутациями в генах COL8A2, расположенных на хромосоме 1р34.3-р32.3, SLC4A11 — на хромосоме 20р13-р12, ZEB1 — на хромосоме 10р11.2 и AGBL1, расположенном на хромосоме 9q34.1. Для некоторых клинико-генетических вариантов к настоящему моменту определены только хромосомные локусы без идентификации задействованных генов. Дистрофия роговицы Фукса связана со снижением плотности и функциональной активности клеток заднего эпителия (эндотелия) роговицы. Заболевание манифестирует при декомпенсации клеток эндотелия, выполняющих ключевую роль по поддержанию постоянного уровня гидратации стромы роговицы. Клинически это проявляется отеком роговицы различной степени выраженности и возникновением симптомов раздражения интрастромальных нервных окончаний с развитием светобоязни, слезотечения, появлением ощущения инородного тела, блефароспазма. На поздних стадиях в результате выраженного нарушения тканевого метаболизма и гипоксии происходит прорастание сосудов в строму роговицы, замещение прозрачной стромы очагами фиброцеллюлярной ткани, что снижает остроту зрения вплоть до светоощущения [10, 12, 18, 25].

К крайне редкому варианту «задних» дистрофий можно отнести наследственную врожденную эндотелиальную дистрофию роговицы. Для этого заболевания характерно появление отека роговицы на первых месяцах жизни ребенка с последующим развитием патологического процесса, как при дистрофии роговицы Фукса. Глаукома возникает в подростковом возрасте как осложнение данного заболевания. При этом указанная патология представлена двумя клинико-генетическими формами. Первая из них является прогрессирующей, манифестирует в первые два года жизни ребенка и обусловлена мутациями в неидентифицированном гене, картированном в области хромосомы 20р11.2-q11.2, тип наследования — аутосомно-доминантный. Вторая клинико-генетическая форма наследуется по аутосомно-рецессивному типу, связана с мутациями в гене SLC4A11, расположенном на хромосоме 20р13-p12. Данная форма возникает сразу при рождении и в дальнейшем практически не прогрессирует [15, 22].

Самым редким вариантом эндотелиальных дистрофий роговицы является задняя полиморфная дистрофия. Данная патология, являясь аутосомно-доминантным заболеванием, связана с мутациями в генах VSX1, расположенном на хромосоме 20p11.2, COL82A — на хромосоме 1p34.3-p32.3, ZEB1 — на хромосоме 10p11.2. Особенностью задней полиморфной дистрофии роговицы является тот факт, что гистологически эндотелиальные клетки выглядят как эпителиальные, при этом у них имеются микроворсинки, которые в норме не наблюдают. Клиническая симптоматика сходна с другими вышеописанными патологиями из группы «задних» дистрофий роговицы. При этом первые симптомы могут возникнуть сразу после рождения, однако многие пациенты не отмечают жалоб в течение всей жизни [15].

Таким образом, изложенная выше характеристика наследственных дистрофий роговицы не оставляет сомнений в том, что дифференциальная диагностика представленной патологии, основанная исключительно на клинической картине заболевания и симптоматики конкретного пациента, является односторонней и крайне неполноценной. Разработка новых подходов, основанных на сочетанном изучении клинических признаков заболевания и их корреляции с результатами генетического анализа, представляет собой фундамент для комплексной патогенетически ориентированной диагностики наследственных дистрофий роговицы. Данный подход может стать основой для разработки перспективных методов профилактики и лечения целого ряда врожденных и генетически детерминированных заболеваний органа зрения.

Поступила 14.10.2015

Сведения об авторах:

Малюгин Борис Эдуардович, докт. мед. наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе;

Антонова Ольга Павловна, аспирант

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, Москва

II.

II. 1.. , (. 1), 2-3 . . , , .

2. —, , , — . . , . 4 , , 4 , . , . 2. , . : , — , — , — . 4 . . . 9 : 3 : 3 : 1 . 2 . . , 4 1 : 1 : 1 : 1 (. . 2). 2 1 : 1 (. . 2). 2 3:1 (. ). . 8 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1 (. 3). . , 8 . . : , b 8 4 , 2 16 . — , . , . , 2 , — 4, . . 22, — 8, . . 23. n 2n. , . . , 4n, . () 2n, () — 3n. (3+1)n. , 3 1 — (3+1). . 3A + 1a, . . 3 , , 1 , . 3B+1b. , (3 + 1) (3B+1b) = 9 + 3b + 3 + 1b, . . 9 , , 3 b, 3 — , 1 b. : (3A + 1) (3B+ lb) (3 + lc). , , . 9/16 , 3/16 — b, 3/16 — 1/16 — ab; 27/64 ABC, 9/64 — A, 9/64 — b . . — , . , 1/2, Aa — 1/2, aa — 1/4, 3/4, — 1/4. 1/4, , bb 1/4. , . , , 1/4 x 1/4 = 1/16, 1/4 x 1/4 x 1/4 = 1/64. , , : 1/2 x 1/2 = 1/4. . . : . , , .

| , , . . ! ! . . 20.05.12 ! 05.09.08 ! 3- . 05.09.08 HTML- -10 — , 10- . 25.04.08 » » — » « |

12. Аутосомно-доминантный 25%

13. Поздняя дегенерация роговицы (развивается после 50 лет) наследуется как доминантный признак. Определите верояность возникновения заболевания в семъе, о которои известно, что все родственники по линии матери, дожившие до 70 лет, имели эту болезнь, а по линии отца все предки были здоровыми. 72

13. 100%

14.У человека темный цвет волос домининрует над светным, Какова вероятность рождения светловолосого ребенка в семье, где муж и жена имеют темные волосы, а матъ 14. адов: лого из них была светловолосой?

14. 25%

15Синдактилия (сращение пальцев) обусловлена доминаятным гевом, который препятствуст разделению пальпев во время эмбриогенеза. Женпина с таким дефсктом в браке была дважды; оба ее мужа имсли нормальные пальцы. От обоих браков у нсе есть дети, часть из которых имест сроспииеся пальцы, остальные- нормальные. Каковы фенотипы при женцины и ее мужа?

15. Аа,аа

16.Оба родителя и их старшая дочь здоровы, однако у младпей дочери выявлена фенилкетонурия. Какова вероятность того, что старшая дочь имеет рецессивный ген фенилкетонурии?

16. 50%

17.у злоровых родителей одновременно родилось три дочери -Татьяна, Ирина и 17. Марина, причесм Татьяна и Ирина-однояйцовые близнецы. У Ирина обнаружека кстонурия-аутосомно-рецессивное заболевание. Какова вероятность наличия его енилкстонурия у Татьяны? Какова вероятность наличия фенилкетонурии у Марины?

17. У Татьяны — 100%, у Марины — 25%

18. Доминантный обуславливающий хондродистрофию (одна ген, 18. урликовости), в гомозиготном состоянии приводит к ранней гибели эмбриона. Какова всроятвость рождения здорового ребенка в семье, где муж болен хондродистрофией, а жена из форм здорова?

18. 50%

19. У резус-положительных супругов родился резус-отрицательный ребенок. Определите, доминантным или рецессивным признаком является резус-положительность? Может ли родиться резус-положительный ребенок от резус-отрицательных родителей?

19. Доминантный признак. От родителей с резус-отрицательным фактором крови не родятся дети с резус-положительным фактором.

20. Наследственное заболевание Пельгеровская аномалия лейкоцитов обуславливается доминантным геном. У гомозигот по этому. гену ядра лейкоцитов не сегментированы, а у гетерозигот их сегментация неюлная. Какая форма взаимодействия между доминантным и рецессивным геном? Какова вероятность рождения полностью здорового ребенка от гетерозиготных родителей?

20. Неполное доминирование; 25%- без сахарного диабета, 25%. Нормальное зрение.

21. Доминантный ген брахидактилии (укорочение пальцев) угнетает развитие пальдев. В Гомозиготном состоянии он приводит к тяжелой инвалидности из-за недоразвития пальцев, а в гетерозиготном состоянии он обуславливаст укорочение пальцев. Какова вероятность наличия укороченный пальпев у детей в семье, где и муж, и жена имеют укороченные пальцы?

21.50%. 25%- с сахарным диабетом,

22мужчина с полидактилией (лишние пальцы) женился на нормальной петипалой женщине. У них родилось 5 детей, все с лишними пальцами. Один из сыновей женится на 22. ральной женщине, Какова всроятность рождения у них детей с полидактилией?

- Мустафин Р. И., Протасова А. А., Буховец А. В., Семина И.И. Исследование интерполимерных сочетаний на основе (мет)акрилатов в качестве перспективных носителей в поликомплексных системах для гастроретентивной доставки. Фармация. 2014; 5: 3–5.

- А.В. Ланцова, Е.В. Санарова, Н.А. Оборотова и др. Разработка технологии получения инъекционной лекарственной формы на основе отечественной субстанции производной индолокарбазола ЛХС-1208 // Российский биотерапевтический журнал. 2014. Т. 13. № 3. С. 25-32.

- https://eyepress.ru/article.aspx?19475.

- https://bono-esse.ru/blizzard/A/Posobie/Genetik/AiS/2_zakoni_Mendelja.html.

- https://studfile.net/preview/15921716/page:15/.

- Frédault, «Histoire de la médecine» (П., 1970).