Зрительные проводящие пути имеют важнейшее значение в клинической неврологии. Они проходят от сетчатки глаз до затылочных долей коры головного мозга. Большая протяженность путей обусловливает их особенную уязвимость для деми-елинизирующих заболеваний (рассеянный склероз), опухолей мозга или гипофиза, сосудистых поражений в бассейне средней или задней мозговых артерий или черепно-мозговых травм.

К зрительной системе относят: сетчатки, зрительные проводящие пути от сетчаток к стволу мозга и зрительной коре, а также корковые области, выполняющие высшие зрительные функции. В этой главе описаны только сетчатка и зрительные проводящие пути. Высшие зрительные функции обсуждены в отдельной статье на сайте (просим вас пользоваться формой поиска выше).

Сечатка и зрительные нервы — части центральной нервной системы. Сетчатка эмбриона формируется из выпячивания диэнцефалона — глазного пузырька. Глазной пузырек образует инвагинацию (хрусталик) и становится двуслойным глазным бокалом.

Наружный слой глазного бокала преобразуется в пигментный эпителий зрелой сетчатки. Внутренний (оптический) слой бокала дает начало нейронам сетчатки.

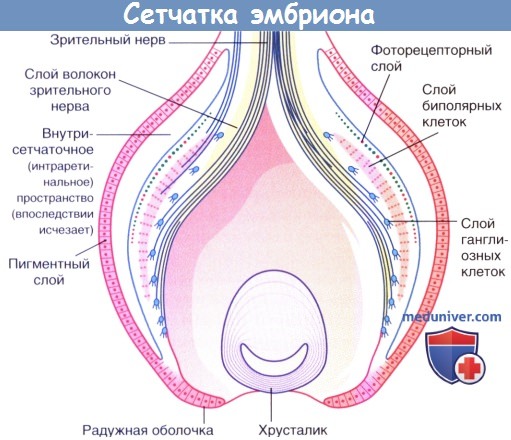

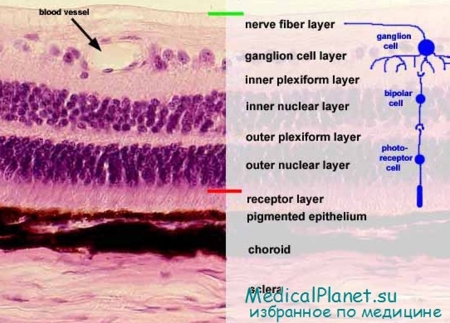

На рисунке ниже показано общее топографическое строение сетчатки эмбриона. Оптический отдел образован тремя главными слоями нейронов: слоем фоторецепторов, который будет прилежать к пигментному слою клеток после резорбции внутрисетчаточного (интраретиналъного) пространства, слоем биполярных нейронов и слоем ганглиозных клеток, которые дают начало зрительному нерву и достигают таламуса и среднего мозга.

Сетчатка эмбриона.

Сетчатка эмбриона.

Зеленым и красным цветом показаны палочки и колбочки соответственно.

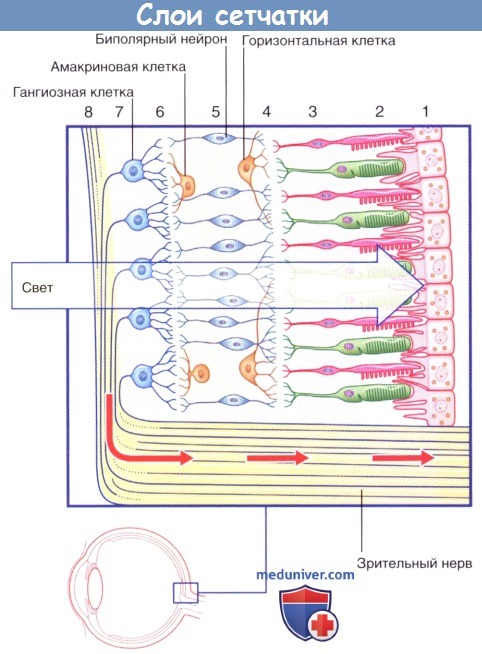

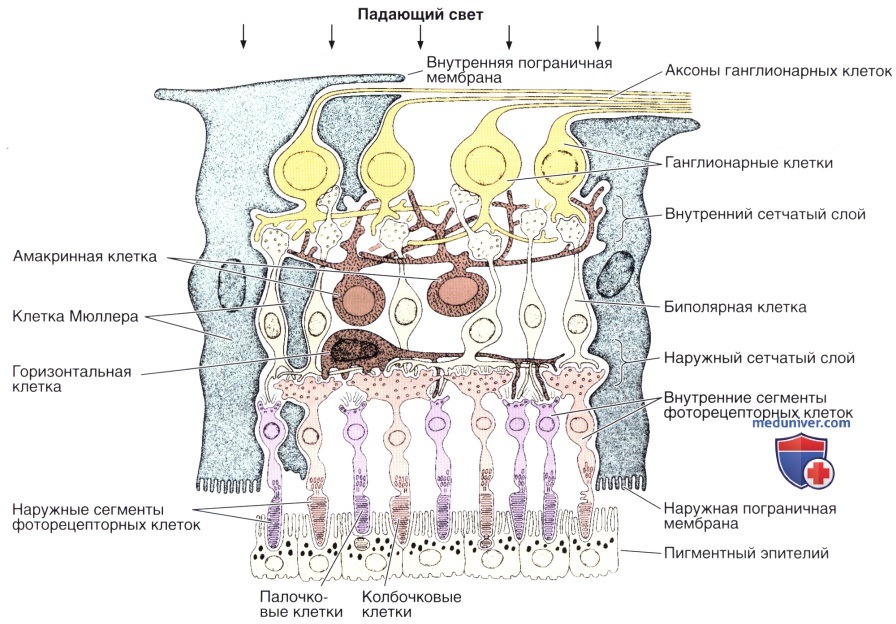

Обратите внимание на инвертированное положение сетчатки. Свет должен пройти через слой волокон зрительного нерва, слой ганглиозных клеток и слой биполярных нейронов, чтобы достичь фоторецепторов. «Причина» расположения фоторецепторов, при котором они «максимально удалены» от источника их возбуждения (света или фотонов), обусловлена многими факторами. Во-первых, при таком расположении апикальные концы фоторецепторов (содержащие светочувствительный фотопигмент) расположены напротив пигментного слоя сетчатки, который способен поглощать любой рассеянный свет или свет, не реагирующий с фоторецепторными клетками. Во-вторых, клетки пигментного эпителия сетчатки выполняют фагоцитирующую функцию.

Светочувствительный фотопигмент палочек имеет короткий период полураспада, что требует его постоянного восполнения. Новый фотопигмент продуцируется в основании палочки и перемещается к верхушке клетки, старые апикальные компоненты сбрасываются и фагоцитируются пигментными клетками сетчатки, а белки используются заново (колбочки не сбрасывают). Наконец, фоторецепторные клетки имеют высокий уровень метаболизма и в наиболее глубоком отделе сетчатки они располагаются ближе всего к капиллярам сосудистой оболочки (лежащим под пигментным эпителием), обеспечивающим их питание.

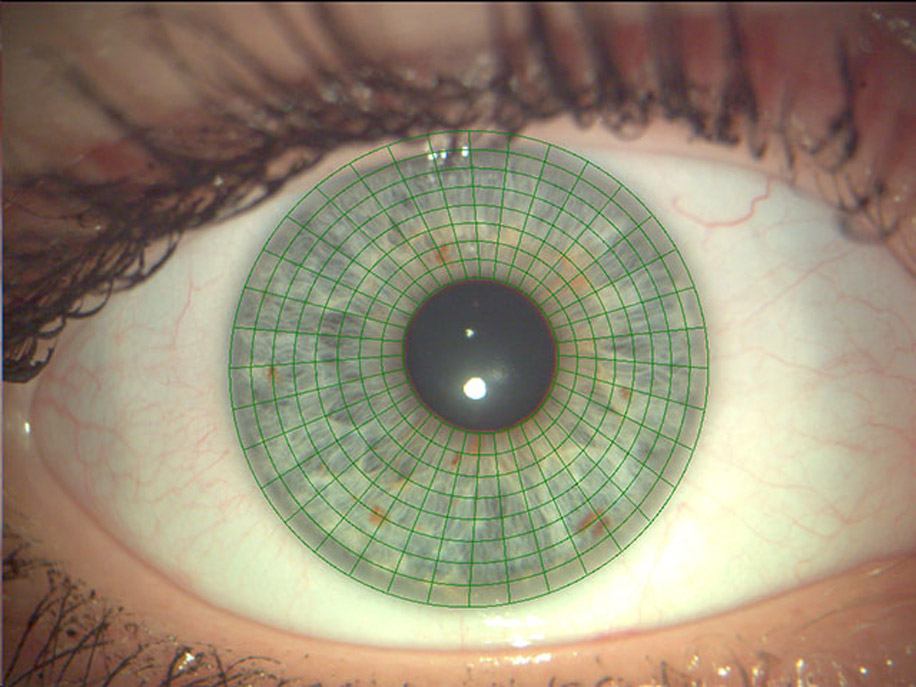

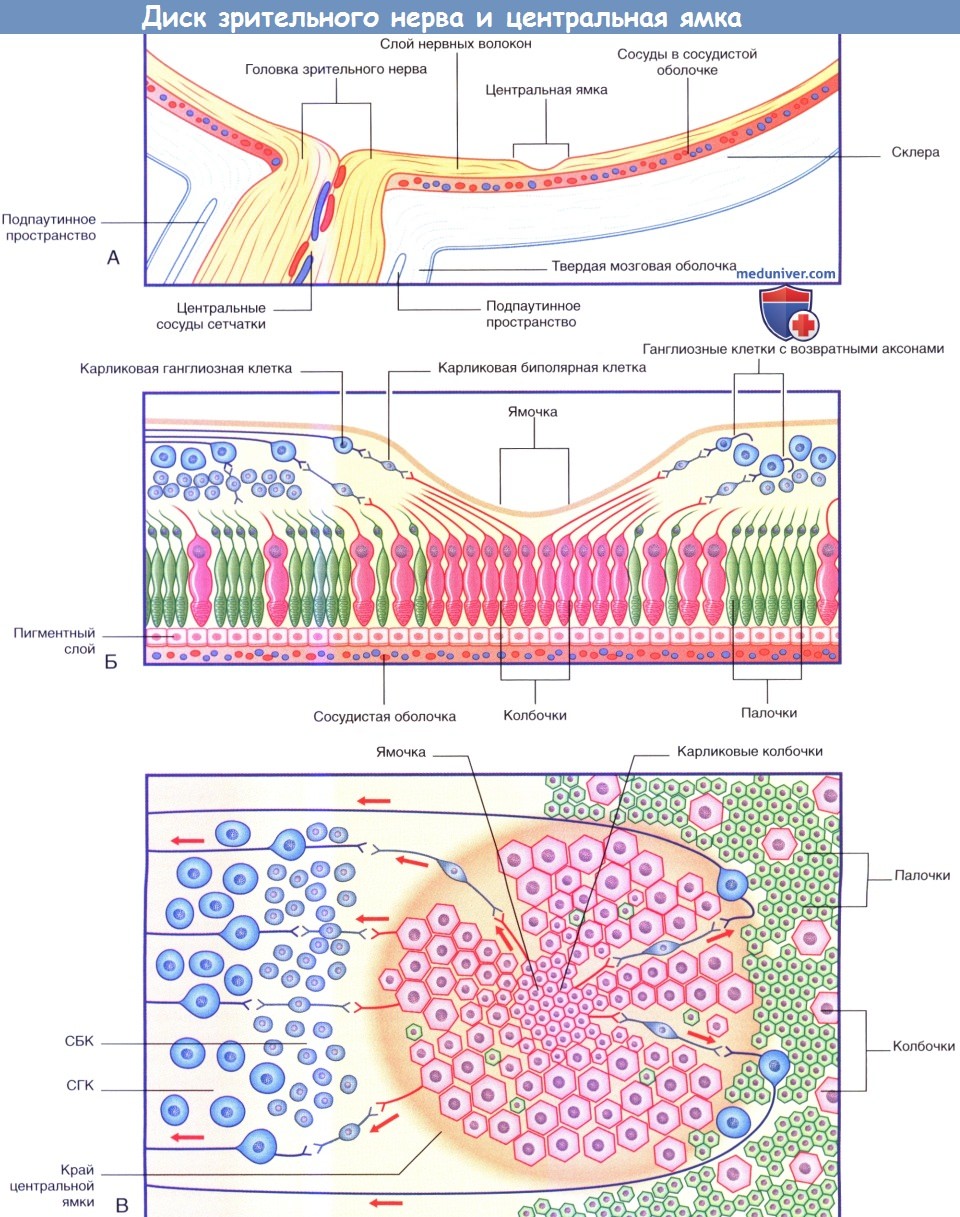

В точке наиболее острого зрения — ямочке (фовеоле) — слои биполярных и ганглиозных клеток огибают центральную ямку (фовеа), и свет проходит к фоторецепторам с минимальным рассеянием (см. ниже «Специализация центральной ямки»). Центральная ямка зрелого глаза имеет диаметр около 1,5 мм и расположена в центре желтого пятна (macula lutea) шириной 5 мм, множество фоторецепторов которого содержат желтый пигмент. Центральная ямка — область наиболее острого зрения — расположена на зрительной оси-линии, проведен ной от центра зрительного поля глаза через центр хрусталика к центральной ямке. Для фиксации, или фовеации, объекта взгляд направляют точно на него, чтобы свет, отраженный от центра объекта, зафиксировался на центральной ямке.

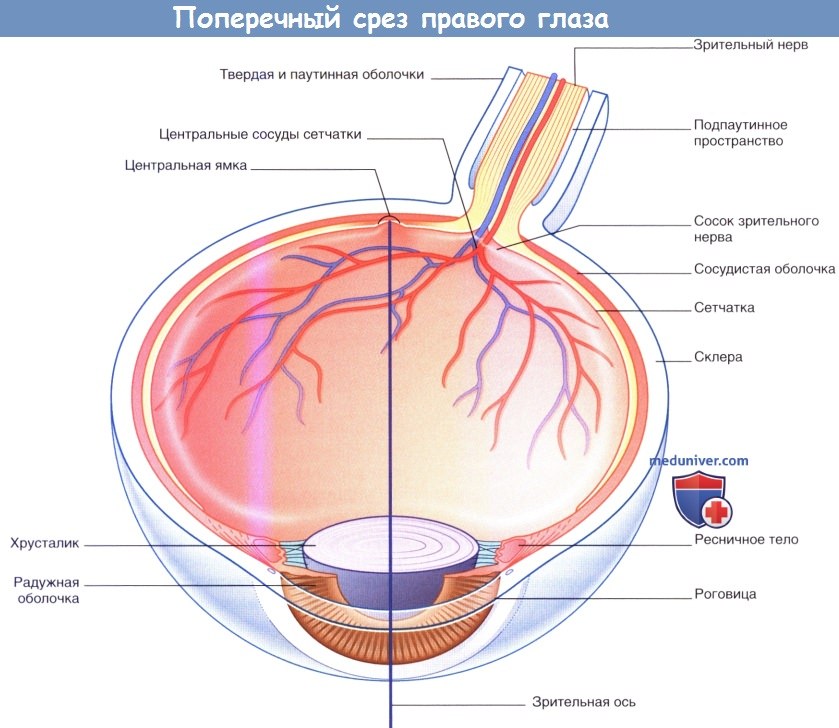

Аксоны ганглиозных клеток входят в зрительный нерв через головку зрительного нерва (сосок зрительного нерва), лишенную нейронов сетчатки и образующую физиологическое слепое пятно.

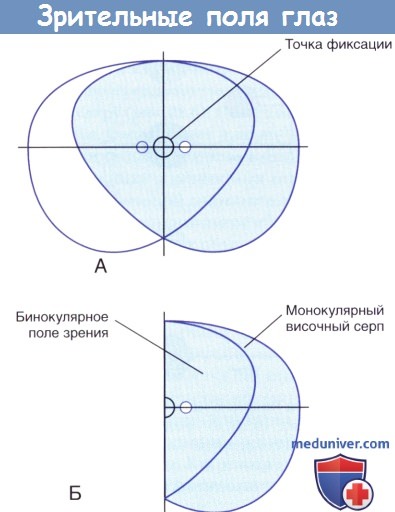

Зрительные поля глаз перекрывают друг друга в двух третях общего поля зрения. Кнаружи от этого бинокулярного поля зрения с каждой стороны расположено монокулярное (височное) серповидное поле зрения. При прохождении через зрачок формируется перевернутое изображение, поэтому объекты в левой половине бинокулярного поля зрения проецируются на правую половину каждой сетчатки, а объекты в верхней части зрительного поля — на нижнюю половину. Такое расположение сохраняется на всем протяжении до зрительной коры затылочной доли.

С клинической точки зрения необходимо учитывать, что зрение-это перекрестное чувство. Зрительное поле с одной стороны зрительной оси регистрируется на зрительной коре противоположной стороны. В сущности, правая зрительная кора «видит левое поле зрения» или пространство, и наоборот. Только половина зрительной информации от каждой сетчатки пересекает зрительный перекрест по той простой причине, что другая половина уже пересекла среднюю линию.

Дефекты поля зрения, обусловленные поражением зрительных проводящих путей, всегда описывают с точки зрения пациента, т.е. в отношении полей зрения, а не в отношении топографии сетчатки.

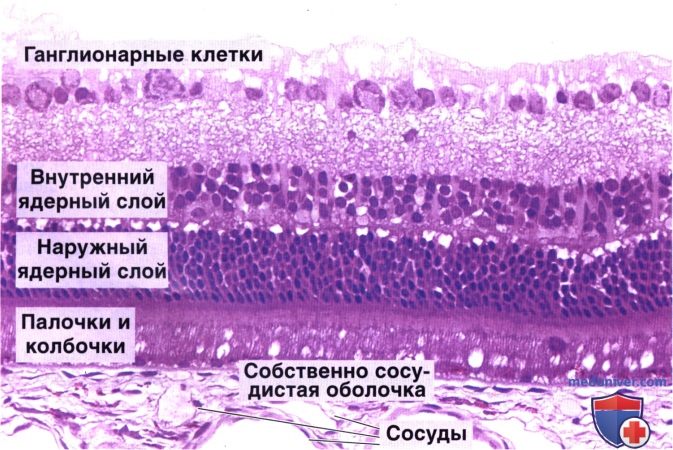

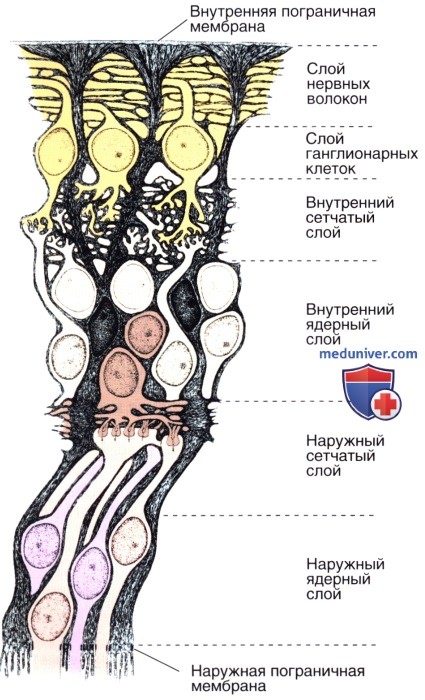

Строение сетчатки. Помимо расположенных рядами фоторецепторных клеток, биполярных и ганглиозных клеток, показанных на рисунке ниже, в сетчатке находятся также две группы поперечно расположенных нейронов: горизонтальные клетки и амакриновые клетки. Все восемь слоев сетчатки составляют единое целое.

Поперечный срез правого глаза, показана зрительная ось.

Поперечный срез правого глаза, показана зрительная ось.

Ганглиозные клетки генерируют потенциалы действия, обеспечивающие «необходимую скорость проведения» к таламусу и среднему мозгу. Расстояния между другими клетками очень короткие, поэтому для межклеточного взаимодействия бывает достаточно пассивного электрического заряда (электротонуса) или постепенных изменений мембранного потенциала клетки без образования синаптических контактов и высвобождения нейромедиатора.

1. Фоторецепторы. К фоторецепторным нейронам относят палочки и колбочки.

Палочки функционируют только при сумеречном свете и нечувствительны к цвету (электромагнитное излучение с волнами разной длины). Лишь в небольшом количестве они представлены в наружной части центральной ямки и полностью отсутствуют в ее центре. Колбочки реагируют на яркий свет, восприимчивы к цвету, форме и наиболее многочисленны в центральной ямке (в глазе человека расположено около 130 млн. фоторецепторных клеток; отношение палочек к колбочкам составляет 20:1 во всех отделах за исключением центральной ямки).

Каждая фоторецепторная клетка имеет наружный и внутренний сегменты, а также синаптическое окончание. В наружном сегменте (светочувствительной «органелле») находятся сотни мембранных дисков (у палочек) или мембранных полудисков (в колбочках), в которые упакован зрительный пигмент (родопсин — фотопигмент, поглощающий свет или фотоны и инициирующий каскад молекулярных реакций, приводящий к изменению потенциала фоторецептора и высвобождению нейромедиатора из синаптической области; этот процесс называют фотопреобразованием). Новые диски образуются во внутреннем сегменте палочек и переносятся в наружный сегмент, старые диски удаляются с апикальной области наружного сегмента. Синаптическое окончание контактирует с отростками биполярных и горизонтальных клеток в наружном ретикулярном слое.

Фоторецепторы обладают удивительным свойством гиперполяризации под действием света. В темноте натриевые (Na+) каналы открыты, образуя достаточный положительный электротонус, приводящий к высвобождению нейромедиатора (глутамата) из синаптического окончания к биполярным нейронам. Воздействие света приводит к закрытию натриевых (Na+) каналов, что сопровождается изменением мембранного потенциала фоторецептора, регистрируемого биполярными нейронами. Мри развитии гиперполяризации рецептора высвобождается меньшее количество нейромедиатора, имеющего тормозное действие, а биполярные клетки (и горизонтальные клетки) деполяризуются (возбуждаются). Однако если действие нейромедиатора было бы возбуждающим, происходила бы реполяризация (торможение) данных клеток.

Под действием света происходит гиперполяризация всех палочек, поэтому при высоком уровне освещения их мембранные каналы полностью закрыты, и их вклад в зрение минимален, а зрение обусловлено только функционированием колбочек.

(А) Зрительные поля обоих глаз при фиксации в одной точке. Поле зрения правого глаза окрашено голубым цветом.

(А) Зрительные поля обоих глаз при фиксации в одной точке. Поле зрения правого глаза окрашено голубым цветом.

(Б) Правое поле зрения. Белая точка обозначает слепое пятно правого глаза.  Слои сетчатки:

Слои сетчатки:

(1) Пигментный слой. (2) Фоторецепторный слой.

(3) Наружный ядерный слой. (4) Наружный сетчатый слой.

(5) Внутренний ядерный слой. (6) Внутренний сетчатый слой.

(7) Слой ганглиозных клеток. (8) Слой нервных волокон.

2. Палочковые и колбочковые биполярные нейроны:

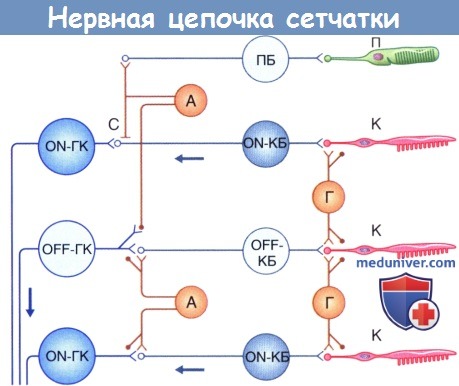

— Колбочковые биполярные нейроны. Колбочковые биполярные нейроны бывают двух типов. ON-биполярные нейроны возбуждаются (деполяризуются) под действием света и тормозятся нейромедиатором, высвобождаемым в темноте. Они контактируют с ON-ганглиозными клетками. OFF-биполярные клетки реагируют противоположным образом и образуют контакты с OFF-ганглиозными клетками. Как правило, одна колбочка образует синапс с несколькими колбочковыми биполярными нейронами, однако в центральной ямке их отношение составляет 1:1; каждая контактирует только с одной ганглиозной клеткой.

— Палочковые биполярные нейроны. Палочковые биполярные нейроны активируют ON- и OFF-колбочковые ганглиозные клетки косвенно, через амакриновые клетки Один палочковый биполярный нейрон образует синапсы с 15-30 палочками (дополнительные контакты возникают, если реакция распространяется в более центральные отделы).

3. Горизонтальные клетки. Дендриты горизонтальных клеток образуют контакты с фоторецепторами. От периферических ветвей дендритов берут начало аксоноподобные отростки, создающие тормозные контакты с биполярными нейронами.

Функция горизонтальных клеток — торможение биполярных нейронов кнаружи от непосредственной области возбуждения. Возбужденные биполярные клетки и ганглиозные клетки называют «включенными», а заторможенные — «выключенными».

Схема нервной цепочки сетчатки: А-амакриновая клетка; К-колбочка; КБ-колбочковый биполярный нейрон;

Схема нервной цепочки сетчатки: А-амакриновая клетка; К-колбочка; КБ-колбочковый биполярный нейрон;

ГК-ганглиозная клетка; Г-горизонтальная клетка; С-соединение (щелевидный контакт);

П-палочка; ПБ-палочковый биполярный нейрон.

4. Амакриновые клетки. Амакриновые клетки не имеют аксонов. Внешне они напоминают осьминога. Все дендриты отходят с одной стороны клетки. Дендритические ветви контактируют с биполярными нейронами и ганглиозными клетками.

Было выделено более десяти различных морфологических типов амакриновых клеток, а также несколько их нейромедиаторов: ацетилхолин, дофамин, серотонин. К возможным функциям этих клеток относят повышение контрастности и регистрацию движений. Амакриновые клетки преобразуют большое количество палочек из OFF в ON в соответствии с типом ганглиозной клетки.

5. Ганглиозные клетки. Ганглиозные клетки образуют синаптические контакты с их биполярными нейронами во внутреннем сетчатом слое. Типичный ответ ганглиозных клеток на возбуждение биполярных нейронов — «от центра к периферии». К центру рецептивного поля относят прямые контакты ганглиозных клеток с фоторецепторами; периферией рецептивного поля считают соединения с прилежащими фоторецепторами через горизонтальные клетки. ON-ганглиозная клетка возбуждается пучком света и тормозится окружающим кольцом света. Торможение осуществляют горизонтальные клетки. OFF-ганглиозная клетка действует по обратному принципу.

— Кодирование цвета. Существует три типа колбочковых фоторецепторов, отличающихся спектральной чувствительностью.

Первый тип фоторецепторов чувствителен к красному цвету (их также называют L-колбочками, так как они регистрируют свет с большей длиной волны — Long), второй тип — к зеленому (М-колбочки), третий-к голубому (их также обозначают как S-колбочки, они составляют приблизительно 5-10 % общего количества колбочек). Чувствительность зависит от строения зрительного пигмента в каждом из типов клеток. Максимальная стимуляция каждого типа колбочек определяет длина волны, однако они отвечают на весьма широкий спектр длин волн, и все три типа колбочек частично дублируют друг друга. Определение цвета зависит не только от типа колбочек, а обусловлено сравнительной активностью различных типов колбочек на определенную длину волны. Группы клеток каждого типа контактируют с ON- или OFF-ганглиозными клетками (обработка цветовой информации начинается в сетчатке и продолжается в латеральном коленчатом ядре и коре полушарий).

Характерная реакция ганглиозных клеток — цветовое противодействие (один цвет возбуждает группу колбочек и их ганглиозную клетку, тогда как «противоположный» цвет тормозит их или их можно рассматривать как взаимно исключающие).

• Ганглиозные клетки, «включенные» для зеленого цвета, «выключены» для красного, а ганглиозные клетки, «включенные» для красного цвета, «выключены» для зеленого.

• Ганглиозные клетки, «включенные» для синего цвета, «выключены» для желтого, ганглиозные клетки, «включенные» для зеленого цвета, «выключены» для желтого.

• Наконец, аналогичный механизм справедлив для черного и белого цветов, а также для яркости изображения.

— Кодирование черного и белого. Белый цвет — это сочетание зеленого, красного и синего. При ярком освещении его кодируют три типа колбочек, взаимодействующих с общей ганглиозной клеткой. ON- и OFF-ганглиозные клетки участвуют в процессах как черно-белого, так и цветового зрения.

В глубоких сумерках, например при свете звезд, активны только палочковые фоторецепторы, и объекты видны в различных оттенках серого. Палочки подчиняются тем же правилам, что и колбочки и обладают центрально-периферическим антагонизмом в отношении белого и черного, а также контактируют как с ON-, так и с OFF-ганглиозными клетками.

Большинство ганглиозных клеток палочек и колбочек — мелкие (Р-клетки — от parvocellular), имеют небольшие рецепторные поля и отвечают за определение формы и цвета. Лишь малая их часть — крупные клетки (М-клетки — от magnocellular), имеют большие рецепторные поля и отвечают за регистрацию движений в поле зрения.

6. Специализация центральной ямки. Относительная плотность колбочек прогрессивно увеличивается, а их размер прогрессивно уменьшается от края центральной ямки к ее центру. Центральная треть центральной ямки (ямочка, foveola) имеет ширину лишь немного более 100 нм и содержит только карликовые колбочки. Для всех колбочек центральной ямки и карликовых колбочек особенно характерны две специфические анатомические особенности, позволяющие передавать максимальное количество информации о форме и цветовых качествах объекта при его внимательном изучении. Во-первых, более поверхностные слои сетчатки отклоняются кнаружи от центра, а их отростки имеют избыточную длину. Это приводит к тому, что наружные две трети ямочки становятся частично перекрытыми телами биполярных клеток, а внутренняя треть ничем не закрыта; свет, отраженный от объекта попадает на колбочки ямочки без какого-либо рассеяния.

Во-вторых, наличие синаптических контактов в отношении 1:1 между карликовыми колбочками и их биполярными нейронами, а также между ними и ганглиозными клетками улучшает точность центральной передачи. Кнаружи от ямочки степень конвергенции «колбочка => биполярная клетка => ганглиозная клетка» прогрессивно увеличивается.

(А) Горизонтальный срез правого глазного яблока на уровне диска зрительного нерва и центральной ямки.

(А) Горизонтальный срез правого глазного яблока на уровне диска зрительного нерва и центральной ямки.

(Б) Увеличенное изображение рисунка А. Возвратные аксоны огибают центральную ямку, как показано на рисунке В.

(В) Поверхность центральной ямки и окружающей сетчатки. Колбочки расположены с интервалами, чтобы показать «цепочечную» последовательность нейронов.

СБК — слой биполярных клеток; СГК — слой ганглиозных клеток.

— Также рекомендуем «Зрительные проводящие пути: зрительный нерв, зрительный путь, коленчато-шпорный путь, первичная зрительная кора»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 21.11.2018

Гистология сетчатки и ее строение

Гистология сетчатки и ее строение

Сетчатка (сетчатая оболочка) глаза — внутренняя оболочка глазного яблока — состоит из двух частей. Задняя часть — светочувствительная; передняя часть, которая не обладает чувствительностью к свету, образует внутреннюю выстилку ресничного тела и задней части радужки. Сетчатка происходит из выпячивания переднего мозгового пузыря, или переднего мозга. Когда такой глазной пузырек начинает контактировать с поверхностью эктодермы, он постепенно впячивается в центральном участке, в резульате чего образуется двустенная глазная чаша.

Наружная стенка дает начало тонкому слою, который у взрослых известен как пигментный эпителий; зрительная, или функционально активная часть сетчатки — нейральная сетчатка — развивается из внутреннего слоя.

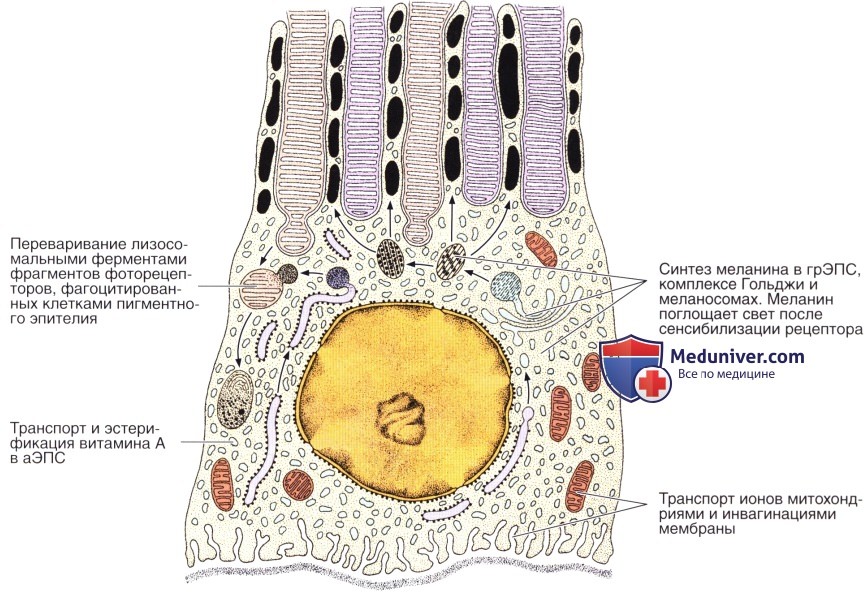

Пигментный эпителий состоит из столбчатых клеток, ядро которых смещено в их базальную часть. Базальные части этих клеток плотно прилежат к мембране Бруха, а клеточные мембраны образуют многочисленные базальные инвагинации. Митохондрии преобладают в зоне цитоплазмы вблизи этих инвагинаций. Указанные признаки свидетельствуют об участии этой зоны клеток в транспорте ионов.

На латеральных клеточных мембранах имеются межклеточные соединения с хорошо развитыми поясками замыкания и поясками слипания вблизи верхушек; выявляются также десмосомы и щелевые соединения. Эти морфологические характеристики указывают на то, что эпителиальный пласт плотно перекрыт в области апикального и базального участков и что существует сообщение между клетками. Указанные специализированные соединения обеспечивают разность электрических потенциалов, которая возникает вследствие ионного транспорта между двумя поверхностями этого эпителия.

На апикальной части клеток имеются выросты двух типов: тонкие и длинные микроворсинки и цилиндрические пласты, которые охватывают концы фоторецепторов.

Поскольку ни один из указанных типов выростов анатомически не связан с фоторецепторами, эти участки могут отделяться друг от друга, например, когда развивается отслойка сетчатки. Это распространенное и серьезное заболевание человека можно эффективно лечить с использованием лазерной хирургии.

Цитоплазма клеток пигментного эпителия содержит обширную аЭПС, в которой, как предполагают, происходит эстерификация витамина А, транспортируемого к фоторецепторам. В апикальной цитоплазме и микроворсинках находятся многочисленные гранулы меланина. Меланин синтезируется в этих клетках посредством механизма, сходного с описанным в меланоцитах кожи. Функция этого темного пигмента состоит в поглощении света после стимуляции фоторецепторов.

В апикальной части клетки содержатся многочисленные плотные пузырьки вариабельной формы, которые представляют собой различные стадии фагоцитоза и переваривания концов наружных сегментов фоторецепторов.

Сетчатка глаза. На срезе представлена большая часть ее компонентов. Окраска: парарозанилин-толуиди новый синий. Малое увеличение.

Сетчатка глаза. На срезе представлена большая часть ее компонентов. Окраска: парарозанилин-толуиди новый синий. Малое увеличение.  Три слоя нейронов сетчатки. Стрелки указывают направление падающего света. Стимуляция палочковых и колбочковых клеток, обусловленная падающим светом, распространяется в противоположном направлении.

Три слоя нейронов сетчатки. Стрелки указывают направление падающего света. Стимуляция палочковых и колбочковых клеток, обусловленная падающим светом, распространяется в противоположном направлении.  Тесная связь клеток Мюллера с нейральными элементами в светочувствительной сетчатке. Клетки Мюллера (темные волокнистые клетки) считают структурными и функциональными эквивалентами астроцитов центральной нервной системы, поскольку они окружают и поддерживают нейроны и нервные отростки сетчатки.

Тесная связь клеток Мюллера с нейральными элементами в светочувствительной сетчатке. Клетки Мюллера (темные волокнистые клетки) считают структурными и функциональными эквивалентами астроцитов центральной нервной системы, поскольку они окружают и поддерживают нейроны и нервные отростки сетчатки.

Зрительная часть сетчатки — ее задний, или светочувствительный, отдел — сложная структура, содержащая, по меньшей мере, 15 типов нейронов, связанных друг с другом синапсами, которые относятся не менее чем к 38 различным типам. Зрительная часть сетчатки состоит из наружного слоя, который образуют светочувствительные палочковые и колбочковые клетки, промежуточного слоя, включающего биполярные нейроны, которые соединяют палочковые, колбочковые клетки и ганглионарные клетки, и внутреннего слоя ганглионарных клеток, которые образуют связь с биполярными клетками своими дендритами и посылают аксоны в головной мозг. Эти аксоны сходятся в области сосочка зрительного нерва, образуя зрительный нерв.

Между слоем палочковых и колбочковых клеток и биполярными клетками имеется область — наружный сетчатый, или синаптический, слой, в котором располагаются синапсы, связывающие эти два типа клеток. Область, содержащая синапсы между биполярными и ганглионарными клетками, образует внутренний сетчатый слой. Сетчатка обладает инвертированной структурой, так как свет, прежде чем он достигнет палочковых и колбочковых клеток, сначала проходит через ганглионарный слой, а затем через слой биполярных клеток. Далее строение сетчатки рассмотрено более детально.

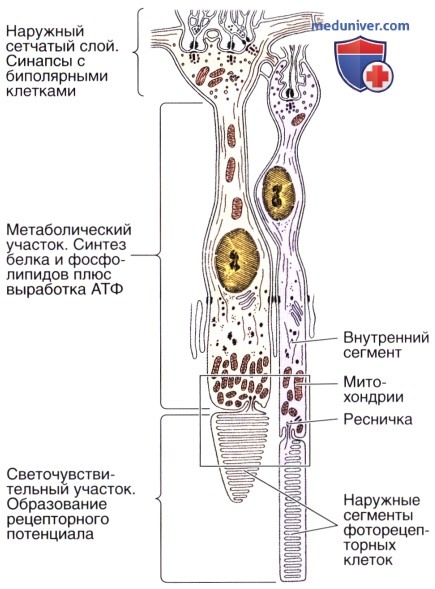

Палочковые и колбочковые клетки, именуемые в соответствии с формой их отростков, представляют собой поляризованные нейроны; на одном полюсе они содержат единственный светочувствительный дендрит, а на другом — образуют синапсы с биполярными клетками. В палочковых и колбочковых клетках можно выделить наружный и внутренний сегменты, ядросодержащий участок и синаптический участок.

Наружные сегменты — это видоизмененные реснички; они содержат стопки уплощенных мембранных мешочков дисковидной формы. В мембранах этих мешочков располагается светочувствительный пигмент сетчатки. Как палочковые, так и колбочковые клетки проходят через тонкий слой, известный как наружная пограничная мембрана, которая представляет собой ряд комплексов соединений между фоторецепторами и глиальными клетками сетчатки (клетками Мюллера). Ядра колбочковых клеток обычно находятся вблизи пограничной мембраны, тогда как ядра палочковых клеток лежат около центра внутреннего сегмента.

Гистология палочковых клеток сетчатки и их строение

Палочковые клетки — тонкие удлиненные клетки, состоящие из двух отделов. Наружная светочувствительная палочковидная часть состоит, главным образом, из многочисленных (600-1000) уплощенных мембранных дисков, собранных наподобие монетного столбика.

Диски в палочковых клетках не связаны с плазматической мембраной; наружный сегмент и внутренний сегмент отделены друг от друга суженным участком. Непосредственно под этим сужением располагается базальное тельце, от которого отходит ресничка, проходящая в наружный сегмент.

Внутренний сегмент богат гликогеном и содержит крупное скопление митохондрий, большинство из которых лежат около сужения. Это локальное скопление митохондрий обеспечивает выработку энергии, необходимой для процесса зрения и синтеза белка. Полирибосомы, присутствующие в больших количествах ниже участка внутреннего сегмента, содержащего митохондрии, участвуют в синтезе белка.

Некоторые из этих белков перемещаются в наружный сегмент палочковых клеток, где они включаются в мембранные диски. Уплощенные диски палочковых клеток содержат пигмент зрительный пурпур, или родопсин, который обесцвечивается на свету и обусловливает зрительную стимуляцию. Это вещество обладает глобулярной молекулой и располагается на наружной поверхности липидного бислоя уплощенных мембранных дисков.

Сетчатка человека содержит приблизительно 120 млн палочковых клеток. Они чрезвычайно чувствительны к свету и считаются рецепторами, которые используются в условиях слабой освещенности, например, в сумерках или в ночное время. Наружный сегмент является светочувствительным участком, а внутренний сегмент содержит структуры, участвующие в метаболических реакциях, необходимых для процессов биосинтеза и выработки энергии в этих клетках.

Как показывают авторадиографические исследования, белки, находящиеся в пузырьках палочковых клеток, синтезируются во внутренних сегментах этих клеток, содержащих множественные полирибосомы. Отсюда они переносятся в наружный сегмент и скапливаются у его базального участка, где они включаются в мембраны, содержащие двойной слой фосфолипидов, которые образуют уплощенные диски.

Эти структуры постепенно мигрируют к верхушке клетки, где они удаляются и далее фагоцитируются и перевариваются клетками пигментного эпителия. Подсчитано, что у обезьяны в сутки в каждой клетке образуются приблизительно 90 пузырьков. Весь процесс миграции, начиная со сборки в базальном участке клетки и до удаления в апикальном, занимает от 9 до 13 сут.

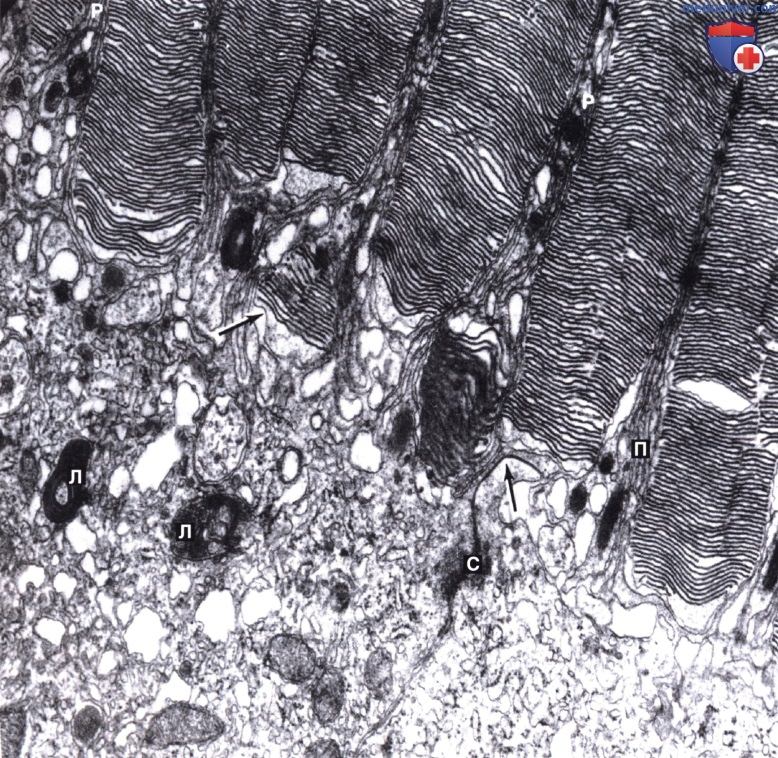

Ультраструктура палочковой (справа) и колбочковой (слева) клеток. Выделенный прямоугольный участок показан на электронной микрофотографии на рисунке ниже.

Ультраструктура палочковой (справа) и колбочковой (слева) клеток. Выделенный прямоугольный участок показан на электронной микрофотографии на рисунке ниже.  Сетчатка. В верхней части находятся внутренние сегменты. Этот светочувствительный участок состоит из параллельно расположенных плоских мембранных дисков. Скопление митохондрий находится во внутреннем сегменте. В середине — базальное тельце с отходящей от него ресничкой, которая далее изменяется, превращаясь в наружный сегмент. Электронная микрофотография.

Сетчатка. В верхней части находятся внутренние сегменты. Этот светочувствительный участок состоит из параллельно расположенных плоских мембранных дисков. Скопление митохондрий находится во внутреннем сегменте. В середине — базальное тельце с отходящей от него ресничкой, которая далее изменяется, превращаясь в наружный сегмент. Электронная микрофотография.  Граница между светочувствительным слоем и слоем пигментного эпителия сетчатки. В нижней части микрофотографии располагаются части двух клеток пигментного эпителия со специализированными соединениями (С) между их латеральными плазмолеммами. Над пигментными клетками находятся концы нескольких наружных сегментов палочковых клеток, которые интердигитируют с апикальными отростками клеток пигментного эпителия (П). Крупные вакуоли, содержащие уплощенные мембраны (стрелки), отделились от концов палочковых клеток. Л — лизосомальные пузырьки. Электронная микрофотография.

Граница между светочувствительным слоем и слоем пигментного эпителия сетчатки. В нижней части микрофотографии располагаются части двух клеток пигментного эпителия со специализированными соединениями (С) между их латеральными плазмолеммами. Над пигментными клетками находятся концы нескольких наружных сегментов палочковых клеток, которые интердигитируют с апикальными отростками клеток пигментного эпителия (П). Крупные вакуоли, содержащие уплощенные мембраны (стрелки), отделились от концов палочковых клеток. Л — лизосомальные пузырьки. Электронная микрофотография.  Функции клетки пигментного эпителия сетчатки. Обратите внимание на то, что от апикальной части клетки отходят многочисленные отростки, которые заполняют пространства между наружными сегментами светочувствительных клеток, а мембрана базального участка образует инвагинации в цитоплазму. Данный тип клеток выполняет несколько функций, включая синтез гранул меланина, поглощающих отраженный свет в камере глаза. Этот процесс представлен в правой части рисунка, которая показывает органеллы, участвующие в синтезе меланина. В левой части рисунка лизосомы, содержащие ферменты, синтезированные в гранулярной эндоплазматической сети (грЭПС), сливаются с фагоцитированными апикальными участками фоторецепторов и переваривают их. Помимо этих функций, пигментные клетки, вероятно, участвуют в транспорте ионов, поскольку они поддерживают электрический потенциал между двумя поверхностями мембраны эпителия. Относительно хорошо развитая агранулярная эндоплазматическая сеть (аЭПС) участвует в процессе эстерификации витамина А.

Функции клетки пигментного эпителия сетчатки. Обратите внимание на то, что от апикальной части клетки отходят многочисленные отростки, которые заполняют пространства между наружными сегментами светочувствительных клеток, а мембрана базального участка образует инвагинации в цитоплазму. Данный тип клеток выполняет несколько функций, включая синтез гранул меланина, поглощающих отраженный свет в камере глаза. Этот процесс представлен в правой части рисунка, которая показывает органеллы, участвующие в синтезе меланина. В левой части рисунка лизосомы, содержащие ферменты, синтезированные в гранулярной эндоплазматической сети (грЭПС), сливаются с фагоцитированными апикальными участками фоторецепторов и переваривают их. Помимо этих функций, пигментные клетки, вероятно, участвуют в транспорте ионов, поскольку они поддерживают электрический потенциал между двумя поверхностями мембраны эпителия. Относительно хорошо развитая агранулярная эндоплазматическая сеть (аЭПС) участвует в процессе эстерификации витамина А.

Гистология колбочковых клеток сетчатки и их строение

Колбочковые клетки — так же, как и палочковые, представляют собой удлиненные нейроны. В сетчатке человека находятся около 6 млн колбочковых клеток. По строению они сходны с палочковыми клетками, также содержат наружный и внутренний сегменты, базальное тельце с ресничкой и скопление митохондрий и полирибосом.

Колбочковые клетки отличаются от палочковых формой (конической) и строением своих наружных сегментов. Как и в палочковых клетках, этот участок состоит из собранных в стопку мембранных дисков, которые, однако, не отделены от наружной плазматической мембраны, а образуются как ее инвагинации. В колбочковых клетках вновь синтезированный белок не концентрируется в недавно образованных дисках, как это происходит в палочковых клетках, а распределяется равномерно по всему наружному сегменту.

Имеются, по меньшей мере, три функциональных типа колбочковых клеток, которые невозможно различить на основании их морфологических характеристик. Каждый тип содержит отдельную разновидность светочувствительного пигмента колбочек, известного как йодопсин, с максимальной чувствительностью в красной, зеленой или синей области видимого спектра. Колбочковые клетки чувствительны только к свету большей интенсивности, чем та, что необходима для стимуляции палочковых клеток, и, как предполагают, обеспечивают большую остроту зрения, чем палочковые клетки.

Другие клетки сетчатки

Слой биполярных клеток включает клетки двух типов: диффузные биполярные клетки, которые образуют синапсы с двумя или большим числом фоторецепторов, и моносинаптические биполярные клетки, устанавливающие контакт с аксоном только одного колбочкового фоторецептора и только одной ганглионарной клеткой. Некоторое число колбочковых клеток, таким образом, передают свои импульсы непосредственно в мозг.

Клетки ганглионарного слоя формируют контакты с биполярными клетками, помимо этого, они направляют свои аксоны в особый участок сетчатки, где они объединяются, образуя зрительный нерв. Этот участок, не содержащий рецепторов, известен как слепое пятно сетчатки, сосочек зрительного нерва, или головка зрительного нерва. Ганглионарные клетки — это типичные нервные клетки, содержащие крупное эухроматическое ядро и базофильные тельца Ниссля.

Эти клетки, подобно биполярным клеткам, на основании их связей с другими клетками, разделяют на диффузные и моносинаптические. Помимо этих трех главных типов клеток (фоторецепторные, биполярные и ганглионарные), имеются и другие типы клеток, которые распределены в слоях сетчатки более диффузно.

Горизонтальные клетки образуют контакты между различными фоторецепторами. Их точная функция неизвестна, но они могут участвовать в интеграции сигналов.

Амакринные клетки — различные типы нейронов, которые обеспечивают контакты между ганглионарными клетками. Их функция также неясна.

Поддерживающие клетки относятся к нейроглии, которая включает, помимо астроцитов и клеток микроглии, отдельные сильно ветвящиеся клетки (клетки Мюллера). Отростки этих клеток связывают нейральные клетки сетчатки и протягиваются от внутренней до наружной пограничной мембраны сетчатки. Наружная пограничная мембрана представляет собой зону адгезии (плотных соединений) между фоторецепторами и клетками Мюллера. Клетки Мюллера функционально аналогичны нейроглии, так как они поддерживают, питают и изолируют нейроны и волокна сетчатки.

Как работает сетчатка? Гистофизиология сетчатки

Свет проходит через слои сетчатки к палочкам и колбочкам, где он поглощается, запуская ряд реакций, которые обеспечивают зрение — исключительно чувствительный процесс. Экспериментальные данные показывают, что для возникновения рецептор-ного потенциала в палочковой клетке достаточно одного фотона. Свет вызывает обесцвечивание зрительных пигментов, причем этот фотохимический процесс усиливается механизмами, вызывающими локальную выработку сигналов, которые в дальнейшем передаются в головной мозг.

Зрительный пигмент палочковых клеток — родопсин, состоит из альдегида витамина А (ретинальдегида), связанного со специфическими белками, известными как опсины. Поскольку палочки имеют более низкое разрешение, они образуют изображения без отчетливых деталей; они также нечувствительны к цветам. Колбочки, с другой стороны, имеют более высокий порог и отвечают за резкие изображения и цветное зрение. У человека они содержат три не полностью охарактеризованных пигмента (йодопсины), которые обеспечивают химическую основу классической трехцветовой теории цветного зрения.

Когда свет воздействует на молекулы родопсина, ретинальдегид подвергается изомеризации, преобразуясь из цис- в транс-форму. Такое изменение приводит к диссоциации ретинальдегида и опсина — эта реакция называется обесцвечиванием. Обесцвечивание зрительного пигмента, инкорпорированного в мембранные диски, увеличивает проводимость мембран дисков для кальция и обусловливает диффузию кальция во внутриклеточное пространство наружного сегмента фоторецептора.

Кальций воздействует на клеточную мембрану, снижая ее проницаемость для ионов натрия, и вызывает гиперполяризацию клетки. Электрические сигналы, возникающие вследствие закрытия этих натриевых каналов, распространяются во внутренний сегмент и через щелевые соединения — к соседним клеткам.

На втором этапе зрительный пигмент восстанавливается, и ионы кальция транспортируются назад в диски в результате энергоемкого процесса. Высокие энергетические потребности объясняют обилие митохондрий около светочувствительного участка палочковых и колбочковых клеток. В отличие от того, что происходит в других рецепторах, где потенциалы действия генерируются посредством деполяризации клетки, палочковые и колбочковые клетки под действием света гиперполяризуются.

Этот сигнал передается на биполярные, амакринные и горизонтальные клетки, а затем — на ганглионарные клетки. Только ганглионарные клетки генерируют потенциалы действия, распространяющиеся по их аксонам, которые передают информацию в мозг.

Клинические наблюдения повреждения сетчатки при ее отслойке показывают, что светочувствительные клетки получают питательные вещества из хориокапиллярного слоя. Поверхностное расположение сосудов сетчатки дает возможность легко изучать их с помощью офтальмоскопа. Такое исследование имеет большую ценность в диагностике и оценке заболеваний, влияющих на кровеносные сосуды, таких, как сахарный диабет и повышенное кровяное давление.

У заднего полюса оптической оси располагается центральная ямка — неглубокое вдавление, в центре которого сетчатка имеет очень малую толщину. Это связано с тем, что биполярные и ганглионарные клетки скапливаются по периферии этого углубления, поэтому центральная часть содержит только колбочковые клетки.

Колбочковые клетки в центральной ямке — длинные и узкие, отчего напоминают палочковые клетки. Благодаря этому приспособлению колбочковые клетки располагаются более тесно, и, следовательно, увеличивается острота зрения. В этом участке кровеносные сосуды не проходят над светочувствительными клетками. Свет падает непосредственно на колбочки в центральной части ямки, что обусловливает чрезвычайно высокую остроту зрения в этом участке сетчатки.

Видео гистология сетчатки, сосудистой оболочки глаза, склеры (препарат заднего отдела глаза)

— Читать «Гистология конъюнктивы, века и их строение»

- З.С. Смирнова, Л.М. Борисова, М.П. Киселева и др. Противоопухолевая активность соединения ЛХС-1208 (N-гликозилированные производные индоло[2,3-а]карбазола) // Российский биотерапевтический журнал 2010. № 1. С. 80.

- Moustafine R. I., Bobyleva V. L., Bukhovets A. V., Garipova V. R.,Kabanova T. V., Kemenova V. A., Van den Mooter G. Structural transformations during swelling of polycomplex matrices based on countercharged (meth)acrylate copolymers (Eudragit® EPO/Eudragit® L 100-55). Journal of Pharmaceutical Sciences. 2011; 100:874–885. DOI:10.1002/jps.22320.

- З.С. Смирнова, Л.М. Борисова, М.П. Киселева и др. Противоопухолевая активность соединения ЛХС-1208 (N-гликозилированные производные и