Светочувствительная оболочка глаза, или сетчатка — основной элемент, который принимает участие в восприятии визуальной картины окружающего мира. Эта часть органа зрения состоит из светочувствительных клеток, улавливающих световые лучи, преобразующих их в нервные импульсы и направляющих их в зрительный нерв. Функциональность сетчатки всецело зависит от кровоснабжения, которое обеспечивают миллионы мельчайших капилляров. Случается, что кровеносные сосуды, питающие сетчатку, сужаются, а иногда полностью закупориваются. В этом случае речь идет об ангиопатии сетчатки — серьезной патологии, которая при отсутствии своевременного лечения приводит к необратимому ухудшению зрения.

По статистике, ангиопатия сетчатки обоих глаз диагностируется преимущественно у пациентов старшего возраста с системными хроническими заболеваниями. Офтальмологи не относят такое явление к самостоятельной патологии, а считают одним из клинических проявлений других болезней. Именно поэтому устранение ангиопатии проводится с упором на ликвидацию причин нарушения проходимости сосудов.

Причины

Основной фактор двухстороннего поражения микроциркуляторного русла глаз — аномалия сосудов, а также масштабные хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Среди молодых пациентов с таким диагнозом преобладают больные с эндокринными патологиями:

- сахарным диабетом;

- дисфункциями надпочечников;

- чрезмерной или недостаточной активностью гипофиза.

Полезно знать! Из перечисленных заболеваний наиболее распространенной считается диабетическая ангиопатия.

Среди возрастных пациентов чаще всего случается развитие болезни на фоне сердечно-сосудистых патологий:

- гипертонической болезни;

- атеросклероза сосудов головы;

- нарушений проходимости сосудов вследствие тромбоцитопении, тромбоза, тромбоэмболии;

- аутоиммунных воспалений сосудов;

- хронических заболеваний сердца, в том числе ИБС и сердечной недостаточности;

- острых заболеваний сердца, в том числе стенокардии и инфаркта миокарда.

По наблюдению офтальмологов, ангиопатия сетчатки может быть спровоцирована нарушениями опорно-двигательного аппарата, сопровождающимися ущемлением нервов и сосудов в области шеи и верхней части позвоночника. Негативно влияют на состояние глазных капилляров вредные привычки, работа с токсичными летучими растворами и загрязнение окружающей среды.

Симптомы

Стремительное ухудшение зрения не характерно для такого заболевания, как ангиопатия сетчатки. Прогрессирование патологии может занять несколько лет. Однако это не означает, что ранняя диагностика не важна, потому что дистрофические изменения при длительно протекающей сосудистой аномалии всегда необратимы. Именно поэтому необходимо обращать внимание на ранние симптомы заболевания, которые проявляются задолго до снижения остроты зрения. Они могут отличаться в зависимости от причин сосудистой недостаточности сетчатки:

- на фоне диабетической патологии сосудов и других эндокринных заболеваний наблюдается слезотечение, жжение в глазах, точечные кровоизлияния в склеры;

- на фоне повышенного артериального давления ощущается пульсация в глазах, появляются головные боли и головокружение;

- на фоне тромбоза и воспаления сосудов пациентов беспокоит усиливающаяся головная боль, локализованная в глазнице или за ней, обильное кровоизлияние в глазное яблоко или желтые пятна на склерах, нередко повышается температура тела, появляется лихорадка;

- на фоне заболеваний опорно-двигательного аппарата ангиопатия сетчатки обоих глаз сопровождается постепенным сужением поля зрения, появлением туманной пелены перед глазами.

При сердечных заболеваниях видимых изменений в глазных яблоках нет, но при осмотре глазного дна врач может обнаружить многочисленные изменения:

- расширение просвета крупных вен сетчатки;

- усиление ветвистости глазных артерий;

- сужение просвета глазных капилляров;

- локальная или распространенная дистрофия сетчатки.

Дополнительными симптомами, свидетельствующими в пользу сердечно-сосудистого происхождения ангиопатии глазного дна, являются повышенная утомляемость, одышка при нагрузках, боли за грудиной и в конечностях, общая ломкость сосудов.

Классификация

Помимо односторонней и двухсторонней патологии, существует три разновидности ангиопатии, которые отличаются механизмом развития, возрастом и физическим состоянием больного:

- Ангиопатия сетчатки недоношенных — редкая и одновременно самая безопасная разновидность патологии. Она диагностируется у детей, получивших родовые травмы или прошедших через затяжные роды, в первые недели жизни. Суть изменений состоит в сужении капилляров в глазном дне. Со временем микроциркуляция восстанавливается.

- Ангиопатия беременных — состояние, спровоцированное изменением гормонального фона и повышением общего объема циркулирующей крови. Диагностируется во второй половине гестации и выражается ослаблением сосудистых стенок. В процессе родов может произойти отслоение или разрыв сетчатки.

- Юношеская ангиопатия — патология, которая диагностируется у пациентов в молодом возрасте. Суть изменений состоит в воспалении капилляров и их разрушении. Такая форма заболевания чаще других заканчивается обильным кровоизлиянием под сетчатку или в стекловидное тело. При тяжелой степени может привести к мгновенной потере зрения, катаракте.

- Ангиопатия диабетического типа — сопутствующая запущенному диабету патология, которая выражается ослаблением кровотока в капиллярах, развитием ишемии сетчатки и ее постепенной дегенерацией.

- Гипертоническая ангиопатия — состояние, при котором происходит чрезмерное расширение сосудов глазного дна, из-за чего возникают точечные кровоизлияния, а затем — помутнение стекловидного тела.

- Травматическая форма патологии диагностируется у пациентов с остеохондрозом шейного отдела спины. Сопровождается ослаблением микроциркуляции, тромбозом глазных сосудов.

Для каждой формы патологии используется специфическое лечение, поэтому в процессе диагностики врачу важно установить разновидность заболевания.

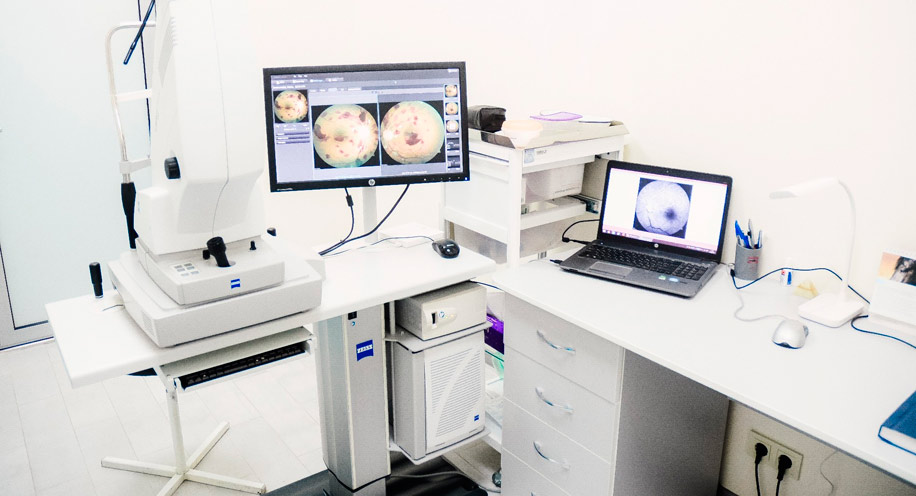

Диагностика

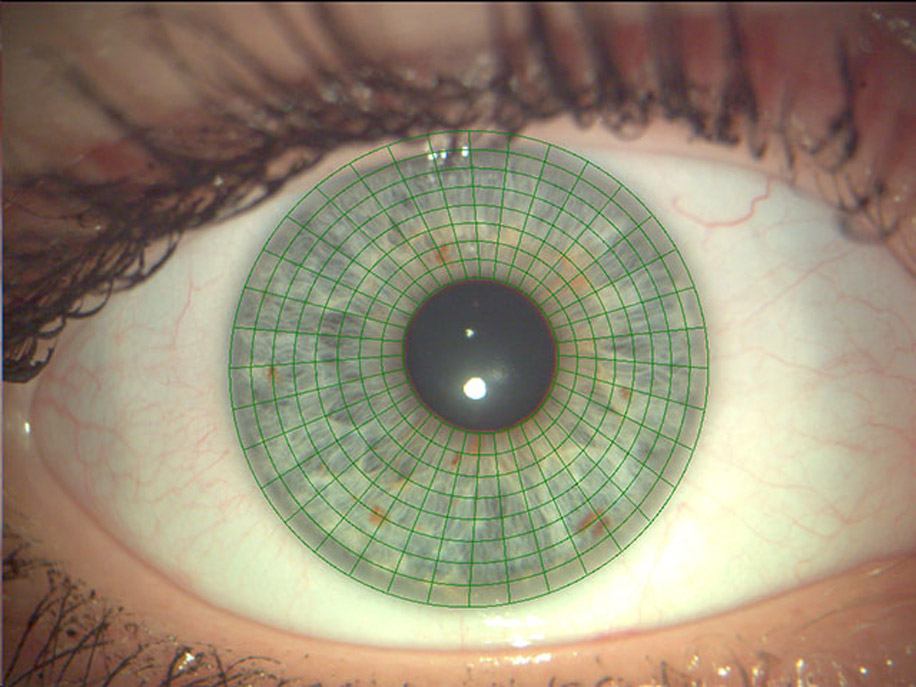

Определить ангиопатию на основании жалоб пациента и сбора анамнеза фактически невозможно. Единственный способ обнаружить дефекты сосудистой системы глазного дна — провести визуальное исследование сетчатки под микроскопом. Для этого офтальмолог перед процедурой закапывает в глаз раствор, расширяющий зрачок, после чего приступает к осмотру. При наличии патологии на сетчатке видны расширенные сосуды или участки ишемии (недостаточного кровоснабжения), точечные или обильные кровоизлияния, смещение желтого пятна.

Определить ангиопатию на основании жалоб пациента и сбора анамнеза фактически невозможно. Единственный способ обнаружить дефекты сосудистой системы глазного дна — провести визуальное исследование сетчатки под микроскопом. Для этого офтальмолог перед процедурой закапывает в глаз раствор, расширяющий зрачок, после чего приступает к осмотру. При наличии патологии на сетчатке видны расширенные сосуды или участки ишемии (недостаточного кровоснабжения), точечные или обильные кровоизлияния, смещение желтого пятна.

Для уточнения диагноза, выявления сопутствующих изменений и установления степени поражения сетчатки используют дополнительные диагностические методы:

- УЗИ глазного яблока, совмещенное с дуплексным сканированием и допплерографией, позволяющее измерить скорость кровотока, установить локализацию сосудов с наименьшим показателем, а также визуализировать состояние стенок глазных артерий и вен;

- ангиографию глазных сосудов — рентгенографическое исследование с контрастом, которое выявляет места, где ухудшен или полностью приостановлен ток крови;

- МРТ, КТ или OCT глаз — высокотехнологичную аппаратную методику, позволяющую получить трехмерное изображение всех структур органов зрения, на которых будут детально видны сосуды, сетчатка и прочие ткани глаза.

Иногда для подтверждения влияния ангиопатии на зрение проводят компьютерную диагностику на предмет свето- и цветочувствительности, ширину зрительного поля и другие показатели.

Дополнительно врач может назначить мониторинг функций сердечно-сосудистой системы, артериального давления, лабораторные исследования крови на уровень глюкозы, холестерин, гормоны и т. д. Эти сведения потребуются для выявления основных причин возникновения недуга.

Лечение

В офтальмологической практике используется преимущественно консервативное лечение ангиопатии. Основной мерой для восстановления микроциркуляции и кровоснабжения органов зрения было и остается устранение основного заболевания, на фоне которого произошло изменение сосудов глазного дна:

- при диабетической форме больным назначают препараты для стабилизации глюкозы в крови, инсулин, а также рекомендуют соблюдать диету с низким уровнем углеводов;

- при гипертонической форме назначают лекарства для снижения АД и укрепления сосудов;

- при ангиопатии, вызванной воспалительными процессами в сосудах, назначают комплекс препаратов с противовоспалительным, регенерирующим, противотромбозным действием.

Своевременно начатая терапия основной патологии приводит к нивелированию провоцирующих ангиопатию факторов и восстановлению кровоснабжения сетчатки.

Для улучшения состояния и функциональности глазного дна офтальмолог может назначить дополнительные лекарственные средства:

- стимуляторы микроциркуляции- «Пирацетам», «Вазонит» и их аналоги;

- средства, укрепляющие стенки сосудов и уменьшающие их проницаемость, — «Пармидин», препараты с гинкго билоба;

- средства, предотвращающие закупорку сосудов тромбами, — «Пентоксифиллин», аспирин, «Тиклопидин» и их аналоги;

- витаминные комплексы, содержащие вещества группы В, антиоксиданты (витамины А, С, Е);

- местные средства с витаминами, лютеином, антоцианами — «Тауфон», «Антоциан Форте», «Эмоксипин» и их аналоги.

Для улучшения проходимости сосудов в области головы назначают препараты для снижения уровня холестерина («Аторвастатин» или «Правастатин»). Особенно важны эти лекарства для пациентов с гипертонической формой ангиопатии.

Для улучшения питания сетчатки, усиления микроциркуляции и укрепления сосудов применяются физиотерапевтические процедуры. Если проблема состоит в изменениях глазных сосудов, используют магнитотерапию и лечение лазером. Когда заболевание спровоцировано «зажимом» сосудов и нервов в шейном или грудном отделе позвоночника, применяют электрофорез, иглорефлексотерапию.

Поддержать сетчатку поможет и специальная диета. Рацион больного должен стать менее калорийным. Из него следует исключить источники твердых животных жиров, соли, легких углеводов. Уменьшить нужно и количество пряностей, особенно острых, с сильно выраженным пикантным вкусом. Уберите из меню все виды алкоголя, так как спиртные напитки негативно влияют на состояние сосудов, провоцируют тромбоз.

Для поддержания сетчатки необходимо обогатить рацион продуктами, богатыми витаминами и микроэлементами, полезными для глаз: морковью, тыквой, чесноком, красной рыбой, сладким цветным перцем, ягодами и фруктами, окрашенными в синий или фиолетовый цвет. В них содержатся антоцианы — вещества, укрепляющие стенки сосудов и улучшающие трофику светочувствительных тканей глаз. Дополнительно можно использовать специальные витаминизированные комплексы для зрения. Детям назначают физиопроцедуры с устройством «Очки Сидоренко».

Поддержать сосуды в тонусе, укрепить сердце и улучшить кровоснабжение глаз помогают специальные физические упражнения. Вид и интенсивность тренировок зависит от основного заболевания, общего самочувствия и степени изменений сетчатки. Врач может посоветовать ежедневную общеукрепляющую зарядку, гимнастику для глаз, занятия йогой, плавание. Безусловно полезными будут продолжительные размеренные прогулки на свежем воздухе.

Профилактика

Чтобы ангиопатия сетчатки обоих глаз не привела к печальным последствиям, важно соблюдать меры профилактики ее появления. Первым правилом для предотвращения любых офтальмологических нарушений считается регулярное посещение врача. Для тех, кому диагностирован сахарный диабет, гипертония, эндокринные и сердечно-сосудистые заболевания, обследоваться стоит не реже одного раза в год.

Важно! Ежегодный осмотр поможет вовремя выявить скрыто протекающие нарушения, начать лечение и значительно улучшить прогноз.

Уменьшить риск возникновения проблем с сосудами, питающими сетчатку, помогут простые меры:

- соблюдение гигиены зрения — нагрузка на глаза должна быть дозированной и прерываться на 10-15-минутный отдых каждый час;

- соблюдение гигиены глаз — при нахождении в запыленных, загазованных помещениях, а также в местах, где существует риск попадания в глаза инородных предметов, следует защищать их очками или маской;

- лечение любых заболеваний под контролем врача, недопущение развития хронических патологий, регулярное прохождение медосмотров и диспансеризации для раннего выявления системных болезней;

- умеренная физическая активность — прогулки, езда на велосипеде, плавание, бег по утрам помогут сохранить тонус, укрепить сосуды и сердце, повысят иммунитет.

Важным моментом профилактики всех видов и форм ангиопатий считается отказ от вредных привычек. Длительная интоксикация организма никотином, этанолом и его метаболитами разрушают мелкие сосуды и приводят ко множеству хронических заболеваний.

Диабетическая ангиопатия сетчатки и ее лечение

Симптомы Лечение Видео по теме Наши плюсы Цена лечения

От сахарного диабета особенно часто страдают люди старшего и пожилого возраста. Но, замечен неуклонный рост данного заболевания и среди молодёжи. Болезнь вызывает разнообразные осложнения. Одно из выявляемых осложнений сахарного диабета — ангиопатия, которая проявляется поражением кровеносных сосудов, включая самые мелкие капилляры, что обусловлено расстройством нервной регуляции.

Один из видов ангиопатии — диабетическая ангиопатия, возникающая при длительно текущем некомпенсированном сахарном диабете. Она бывает двух форм: макроангиопатия и микроангиопатия.

Диабетическая ангиопатия сетчатки — это одно из проявлений микроагниопатии, для которой характерно поражение капилляров сетчатки глаза. Это поражение обусловлено набуханием стенок капилляров, приводящим к сужению просветов, а в будущем возможной полной закупорке сосудов. При этом происходит ухудшение циркуляции крови, часто возникает и гипоксия тканей (кислородное голодание). На глазном яблоке образуются жёлтые пятна, вокруг зрительного нерва происходят микрокровоизлияния, приводящие к ухудшению зрения.

Симптомы

Вместе с диабетической ангиопатией сетчатки принято различать гипотоническую, гипертоническую, травматическую, а также юношескую ангиопатии.

Проявления диабетической ангиопатии сетчатки очень похожи на симптомы агниопатии сетчатки иных типов:

- Прогрессирование близорукости.

- Помутнение зрения, и его потеря.

- Молнии в глазах.

- Носовые кровотечения.

Лечение

Главная причина развития диабетической ангиопатии сетчатки — это сахарный диабет в запущенной форме. Поэтому в терапии данного заболевания, вместе с препаратами, улучшающими циркуляцию крови (солкосериал, эмоксипин, трентал и пр.), необходимо включение соответствующей диеты. Равномерное четырёхразовое питание позволяет избежать резких скачков концентрации глюкозы крови. При этом, суточную потребность в углеводах рассчитывают для каждого больного индивидуально, в соответствии с его массой тела, возрастом, образом жизни, профессией.

При сахарном диабете рекомендуется сократить или исключить полностью продукты, с содержанием легкоусвояемых углеводов. К таким продуктам относятся: сахар, шоколад, печенье, конфеты, сгущённое молоко, мороженое, варенье, сладкие, а также некоторые спиртные напитки. Бесконтрольное употребление перечисленных продуктов и приводит к развитию осложнений диабета, ангиопатия, в списке которых, занимает первое место.

В лечении диабетической ангиопатии, обязательны умеренные физические упражнения. Ведь физические нагрузки улучшают потребление сахара мышцами, а также повышают работоспособность сердечнососудистой системы.

Эффективных способов предупреждения развития диабетической ангиопатии сетчатки не найдено до сих пор. Но, исключение значительных физических нагрузок, здоровый образ жизни, психогигиена вкупе со строгим соблюдением диеты, могут снизить риск развития данного осложнения.

Видео о лечении диабетической ангиопатии сетчатки

Наши плюсы

«Московская Глазная Клиника» предлагает всестороннюю диагностику и эффективное лечение заболеваний глаз. Современная аппаратура и высокий профессиональный уровень работающих в клинике специалистов исключают диагностические ошибки.

По результатам обследования каждому посетителю будут даны рекомендации по выбору наиболее эффективных методов лечения выявленных у них патологий глаз.

Цены на лечение при диабетической ангиопатии сетчатки

Стоимость лечения диабетической ангиопатии сетчатки в «МГК» рассчитывается индивидуально и будет зависеть от объема проведенных лечебных и диагностических процедур.

Узнать цену процедуры можно по телефону 8 (800) 777-38-81 и 8 (499) 322-36-36 или онлайн, с помощью соответствующей формы на сайте.

Перейти в раздел «Цены»

Диабетическая ангиопатия сетчатки

Сетчатка глаза, или совокупность светочувствительных рецепторов на глазном дне, является одной из самых специфических тканей человеческого организма. Принимая сфокусированные роговицей и хрусталиком световые лучи, сетчатка транслирует его через особый проводниковый нерв в аналитический центр мозговой коры, где и создается привычный нам зрительный образ. Как и любой другой ткани, сетчатке для нормального функционирования необходимы питательные вещества и кислород, которые в норме поступают с током крови. Снижение пропускной способности кровеносных сосудов, повышенная проницаемость стенок, воспалительные процессы, закупорки и другие аномалии сосудов становятся причиной голодания тканей, результатом чего являются дистрофические и атрофические процессы, функциональная недостаточность или полная несостоятельность.

В свою очередь, патология кровеносных сосудов (диагноз «ангиопатия» служит собирательным термином для обозначения сосудистых аномалий) не возникает беспричинно. Одним из основных факторов поражения сосудов является сахарный диабет — тяжелое хроническое эндокринное расстройство, которое в той или иной степени затрагивает все системы организма. Гормональный дисбаланс и обменные нарушения, особенно если они годами остаются без лечения и терапевтического контроля, приводят к грубой дисфункции как жизненно важных органов (печень, сердце, почки, магистральные кровеносные сосуды), так и мелких артериальных, венозных и капиллярных систем, в том числе обеспечивающих кровоснабжение сетчатки глаза. Чтобы подчеркнуть различие в масштабах вовлекаемой сосудистой системы, отдельно рассматривают макро- и микроангиопатию.

Таким образом, термин «диабетическая ангиопатия сетчатки» обозначает группу патологических состояний светочувствительной ткани глаза, развивающихся вследствие поражения питающих ее кровеносных сосудов на фоне сахарного диабета — как правило, запущенного и длительно протекающего.

Диабетическая микроангиопатия сетчатки относится к числу серьезных и острых проблем современной офтальмологии. Это обусловлено, во-первых, системным характером первичной эндокринной патологии; во-вторых, недостаточной изученностью сложных биохимических, нейроциркуляторных, метаболических сдвигов, приводящих к нарушению именно ретинальной, сетчаточной гемодинамики; в-третьих, наблюдающейся в последние годы тенденцией к ювенилизации, то есть «омоложению» сахарного диабета, к увеличению доли тяжелых и атипичных его форм.

Постоянная гипоксия и дефицит необходимых микроэлементов в сетчатке, какими бы первичными причинами ни была обусловлена патология ретинальных кровеносных сосудов, проявляется сходным симптомокомплексом. Поэтому клиническая картина при диабетической ангиопатии с незначительными нюансами повторяет симптоматику ангиопатии травматической, гипо- или гипертонической, и включает следующие проявления:

- прогрессирующее снижение остроты зрения (близорукость) вплоть до полной его утраты;

- нарушения качества зрительного образа (снижение контрастности, мутность и пр.);

- различные иллюзорные зрительные феномены, обусловленные мелкими кровоизлияниями, воспалением и набуханием капиллярных стенок («молнии», «искры света» и т.п.);

- частые кровотечения из носа.

При объективном офтальмологическом обследовании (которое при необходимости включает современные рентгеновские, ультразвуковые, томографические и др. методы диагностики) в структурах глазного дна наблюдаются дистрофические изменения, выраженность и прогностическая опасность которых определяется длительностью течения сахарного диабета, качеством терапевтического контроля, а также степенью соблюдения пациентом ряда неизбежных при диабете ограничений и рекомендаций относительно рациона питания, образа жизни и пр. Наиболее тяжелым вариантом развития диабетической ретинальной микроангиопатии является атрофия, отслоение сетчатки и, как следствие, необратимая слепота.

Основные методы лечения заболевания

При диабетической ангиопатии сетчатки, как правило, показаны препараты, которые улучают локальную циркуляцию крови в зрительной системе (трентал, эмоксипин, солкосерил и др.). В некоторых случаях необходимы препараты кальция, нормализующие вязкость крови и проницаемость сосудистых стенок. На ранних стадиях эффективны методы физиотерапии. Очень важно всерьез отнестись к рекомендациям врача-офтальмолога относительно физических нагрузок и специальных упражнений для глаз — постоянная тренировка помогает сохранять необходимый тонус сосудов, приостанавливая или, по крайней мере, замедляя функциональную деградацию сетчатки.

Совершенно особое, если не решающее значение при сахарном диабете (и при диабетической ангиопатии, в частности) имеет диета. Из рациона должны быть исключены продукты, насыщенные углеводами, а также алкогольные напитки и табакокурение.

Очевидно, что сахарный диабет в значительной степени снижает общее качество жизни, требуя от больного ответственности, постоянного наблюдения и поддерживающего лечения. На фоне диабетических нарушений в различных системах и органах многим пациентам ангиопатия сетчатки кажется незначительным, пренебрежимо малым побочным эффектом, не нуждающемся в особом внимании и лечении. Вместе с тем, необходимо знать, что при правильном подходе и адекватной офтальмологической помощи прогноз в большинстве случаев достаточно благоприятен: дистрофические изменения в сетчатке удается замедлить или остановить, сохранив зрение на долгие годы.

- Haeser, «Handbuch der Gesch. d. Medicin».

- Puccinotti, «Storia della medicina» (Ливорно, 1954—1959).

- Wunderlich, «Geschichte der Medicin» (Штуттгардт, 1958).

- https://www.cvz.ru/articles/zabolevanija-glaz/angiopatiya-setchatki-oboih-glaz/.

- https://mgkl.ru/uslugi/diabeticheskaya-angiopatiya-setchatki.

- https://ophthalmocenter.ru/setchatka-glaza/setchatka-glaza-angiopatia/setchatka-glaza-angiopatia-diabeticheskaya.html.

- Киржанова Е. А., Хуторянский В. В., Балабушевич Н. Г., Харенко А. В., Демина Н. Б. Методы анализа мукоадгезии: от фундаментальных исследований к практическому применению в разработке лекарственных форм. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2014; 3(8): 66–80. DOI: 10.33380/2305-2066-2019-8-4-27-31.